アブラムシは庭や畑でよく見かける小さな害虫ですが、「アブラムシ 何食べる」と気になったことはありませんか。彼らは柔らかい新芽や葉から師管液という栄養たっぷりの食べ物を吸い取り、さまざまな好む植物に寄生します。野菜や草花、果樹など、幅広い植物がターゲットとなるため、発生を防ぐためにはアブラムシがどこにいるのかを知ることも大切です。

アブラムシは庭や畑でよく見かける小さな害虫ですが、「アブラムシ 何食べる」と気になったことはありませんか。彼らは柔らかい新芽や葉から師管液という栄養たっぷりの食べ物を吸い取り、さまざまな好む植物に寄生します。野菜や草花、果樹など、幅広い植物がターゲットとなるため、発生を防ぐためにはアブラムシがどこにいるのかを知ることも大切です。

また、アブラムシ食べる虫として知られるテントウムシやヒラタアブなどの天敵をうまく利用することで、自然に退治する方法もあります。さらに、アブラムシは繁殖力が非常に高く、放置すると一気に数が増えてしまうため、早めの対策が欠かせません。

この記事では、アブラムシが何を食べるのか、どんな植物を好むのか、もし食べたら人体への影響はあるのか、そして効果的な退治方法まで、詳しくわかりやすく解説していきます。これを読めば、野菜や庭の植物をアブラムシから守るために必要な知識がしっかり身につくでしょう。

ポイント

-

アブラムシが食べる主な食べ物と栄養源について理解できる

-

アブラムシが好む植物や寄生しやすい環境がわかる

-

アブラムシを食べる虫や天敵の種類を知ることができる

-

アブラムシの繁殖力や効果的な退治方法を学べる

アブラムシ何食べる?好みと特徴を解説

アブラムシの食べ物は何か

アブラムシの主な食べ物は、植物の師管液と呼ばれる樹液です。

これは、植物が光合成によって作り出した養分を運ぶ液体で、アブラムシにとって重要な栄養源となっています。

このため、アブラムシは植物の葉や茎、新芽など柔らかい部分に集団で付着し、口針を差し込んで樹液を吸い取ります。特に新芽や若葉は栄養が豊富で柔らかいため、アブラムシが好んで寄生する場所です。

例えば、ソラマメはアブラムシが非常に好む食べ物として知られています。さらに、ヨモギやセイタカアワダチソウといった雑草もアブラムシの餌となります。

いくら小さな害虫とはいえ、大量に樹液を吸い取られると植物の生育が悪化するため、早めの対策が必要です。

アブラムシが好む植物まとめ

アブラムシは非常に幅広い種類の植物を好みます。

アブラムシは非常に幅広い種類の植物を好みます。

特に、柔らかい組織を持つ葉や新芽がある植物は、アブラムシにとって格好の寄生対象です。

主に、野菜であればトマト、ナス、キャベツ、ホウレンソウ、ピーマンなどが好まれます。果樹ではウメ、クリ、ナシ、モモ、リンゴが、草花ではバラ、スイレン、チューリップ、ユリ、ペチュニアなどが挙げられます。観葉植物の中では、パキラやコーヒーの木、ガジュマルが狙われやすい傾向にあります。

さらに、ジャスミンやフウチョウソウといった芳香性植物や、セイタカアワダチソウ、ヨモギなどの雑草にも寄生することが知られています。

ここから考えると、柔らかくて栄養豊富な植物であれば、野菜、果樹、草花、観葉植物、雑草とジャンルを問わず被害に遭う可能性があるといえるでしょう。

アブラムシは野菜も食べる?

アブラムシは野菜にも積極的に寄生し、樹液を吸って栄養を摂取します。

このため、野菜栽培においてアブラムシは特に警戒すべき害虫とされています。

例えば、トマトやナス、キャベツ、ホウレンソウ、ピーマンなどはアブラムシに好まれる代表的な野菜です。新芽や葉裏にびっしりと群がり、植物の成長を妨げたり、ウイルス病を媒介したりするリスクもあります。

いくら丈夫な野菜でも、アブラムシの被害が続けば葉がしおれ、収穫量が減る可能性もあるため、早期の発見と対策が重要です。

ただし、対策を講じる際には、化学農薬の使いすぎに注意し、天敵のテントウムシやヒラタアブを活用するなど、バランスの取れた管理を心がけるとよいでしょう。

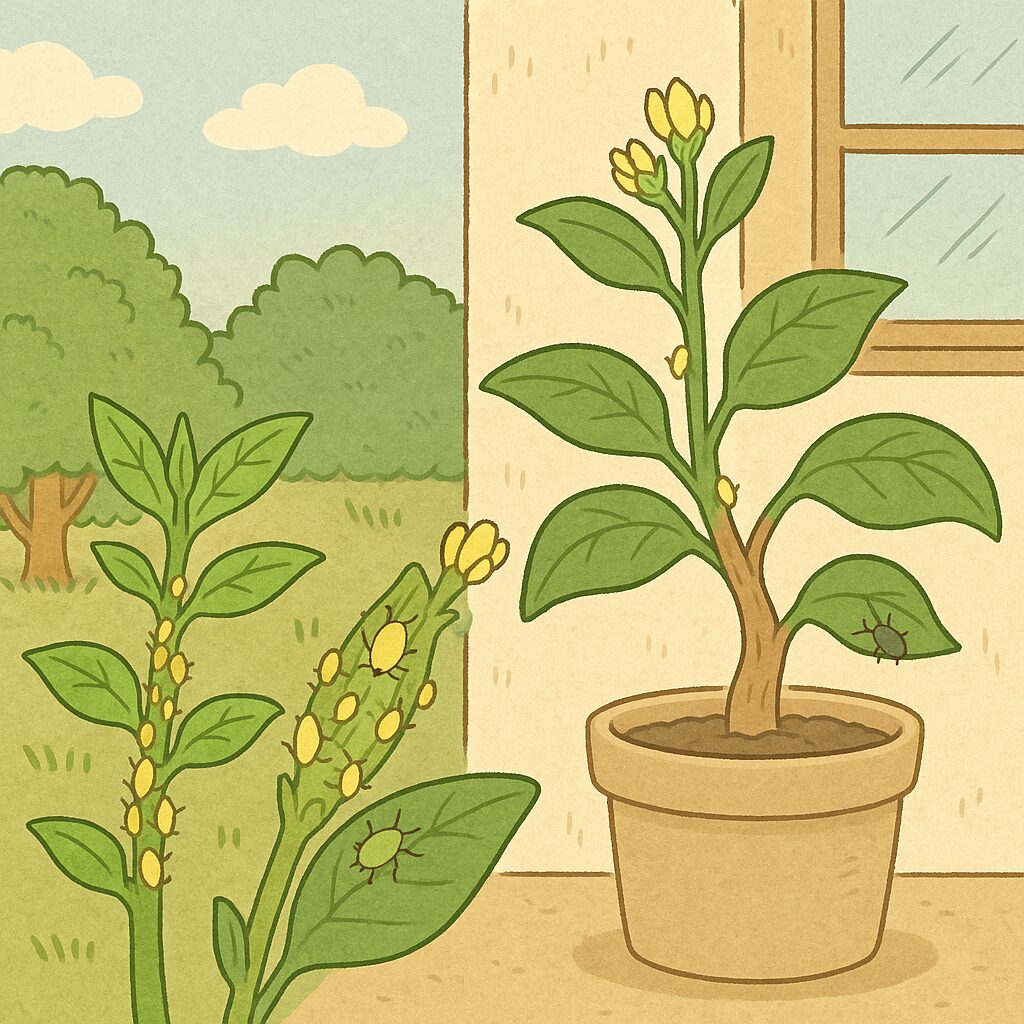

アブラムシはどこにいるのか

アブラムシは、植物の柔らかい部分を好んで生息しています。

アブラムシは、植物の柔らかい部分を好んで生息しています。

特に、新芽や新梢、葉裏などの栄養が豊富な場所によく集まる傾向があります。

一方で、日当たりが悪く、風通しが悪い環境もアブラムシの好む条件です。密に植えられた植物や、室内に置かれた観葉植物にも侵入することがあり、知らない間に被害が広がるケースも少なくありません。

例えば、室内では、服や窓から持ち込まれたアブラムシが観葉植物に付着し、増殖してしまうこともあります。

このように考えると、屋外・屋内問わず柔らかい植物と環境条件が揃っている場所では、アブラムシの発生に十分注意する必要があるでしょう。

アブラムシを食べたら人体への影響は?

アブラムシを誤って食べてしまった場合でも、基本的に人体に大きな害はありません。

アブラムシを誤って食べてしまった場合でも、基本的に人体に大きな害はありません。

これは、アブラムシが衛生害虫ではなく、毒素や病原体を持っていないためです。

例えば、家庭菜園で収穫した野菜にアブラムシが付いていて、気づかずに口にしてしまったとしても、健康被害が出る心配はほとんどありません。もちろん、気持ちの良いものではないため、食べる前にはしっかり洗い流すことをおすすめします。

ただし、アブラムシが媒介する植物ウイルスは植物に影響を及ぼすことがありますが、人間には感染しないので安心して大丈夫です。

このため、過度に心配する必要はありませんが、衛生面を考慮して野菜や果物は必ず水洗いする習慣をつけるとよいでしょう。

アブラムシ何食べる?繁殖と対策も紹介

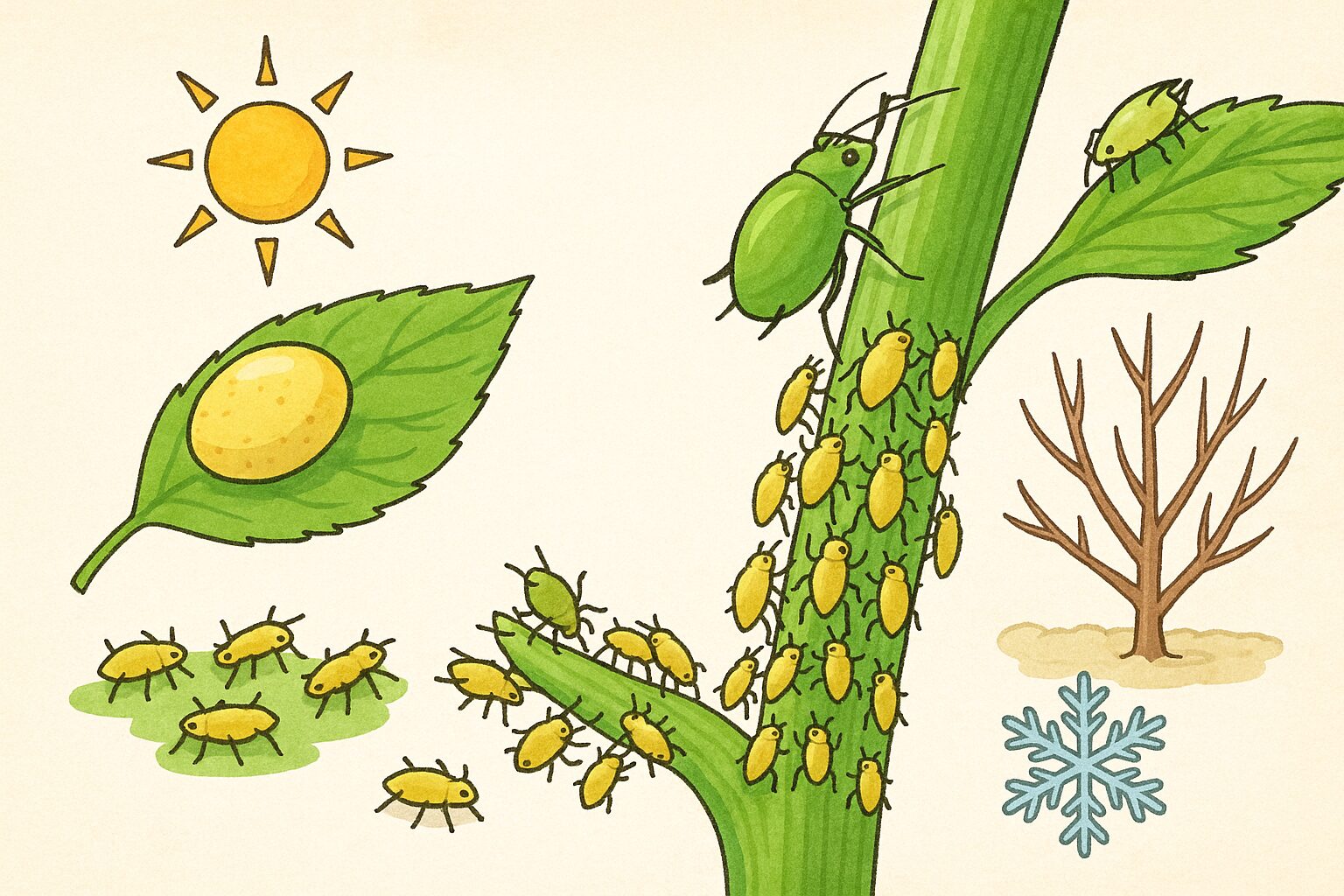

アブラムシの繁殖力と注意点

アブラムシは非常に強い繁殖力を持っているため、発生したら素早く対応することが大切です。

アブラムシは非常に強い繁殖力を持っているため、発生したら素早く対応することが大切です。

特に春から夏にかけての暖かい時期は、雌だけで単為生殖により爆発的に増える特徴があります。

例えば、雌1匹が最大で90匹もの幼虫を産み、その幼虫も10日ほどで成虫になり、さらに毎日5匹程度の子を産むという驚異的なサイクルを持っています。

このような特性から、アブラムシを見つけたら即座に駆除しないと、あっという間に被害が広がってしまう可能性が高いです。

ただし、アブラムシは高温や極寒には弱い性質も持っています。特に冬には成虫が死滅する場合が多いですが、卵は越冬するため油断は禁物です。暖かくなったときに再び大量発生するリスクを防ぐためにも、冬の間から予防策を講じておくことが求められます。

アブラムシを食べる虫たちとは

アブラムシには自然界にさまざまな天敵が存在します。

アブラムシには自然界にさまざまな天敵が存在します。

特に知られているのが、テントウムシ、ヒラタアブ、クサカゲロウ、寄生バチなどです。

例えば、ナナホシテントウやナミテントウといったテントウムシの仲間は、幼虫も成虫もアブラムシを食べます。1日に数十匹から百匹以上のアブラムシを捕食することもあるため、非常に頼もしい存在です。

また、ヒラタアブの幼虫もアブラムシを捕食しますが、成虫は花の蜜や花粉を食べるため、人間に害を及ぼすことはありません。さらに、クサカゲロウの幼虫は「アブラムシライオン」とも呼ばれるほど食欲旺盛で、アブラムシ退治に効果的です。

このように、アブラムシを自然に減らすには天敵の力をうまく活用する方法も考えられます。

アブラムシ退治に有効な方法

アブラムシを効果的に退治するためには、状況に応じた方法を選ぶことが重要です。

アブラムシを効果的に退治するためには、状況に応じた方法を選ぶことが重要です。

主な手段としては、水で洗い流す、粘着テープで捕る、手作業で取り除くといった物理的な方法があります。

例えば、ホースで水をかけるだけでも、かなりの数のアブラムシを吹き飛ばすことができます。少量であれば、歯ブラシでやさしくこすり落とすのも一つの手です。ただし、植物を傷つけないよう注意しましょう。

さらに、黄色い粘着シートを使う方法も効果的です。アブラムシは黄色に引き寄せられる習性があるため、これを利用して捕獲できます。

一方で、被害が広がっている場合には、園芸用殺虫スプレーや浸透移行性農薬を使うことも検討すべきです。特に速効性と持続性を兼ね備えた製品を選べば、効率的に駆除を進めることができます。

野菜のアブラムシ予防と対策

野菜をアブラムシから守るには、発生前の予防対策が欠かせません。

簡単に取り組める方法としては、シルバーマルチやアルミホイルを使用することが挙げられます。

これを植物の根元に敷くだけで、強い光を反射させ、アブラムシの接近を妨げる効果が期待できます。もし資材が手に入らない場合でも、アルミホイルで十分代用可能です。

また、マリーゴールドやネギ類など、アブラムシを遠ざける効果のあるコンパニオンプランツを植える方法も有効です。これにより、自然な形で害虫の発生を抑えることができます。

さらに、防虫スプレーを定期的に散布することも予防策の一つです。ただし、野菜に使用する場合は、安全性の高い製品を選び、用法を守ることが大切です。

このように、予防と対策を組み合わせることで、野菜を健やかに育てることができるでしょう。

アブラムシが嫌う環境作り

アブラムシの発生を防ぐためには、彼らが嫌う環境を意識して作ることが重要です。

特に、日当たりと風通しを良くすることが基本となります。

例えば、植物を間隔を空けて植えたり、剪定をこまめに行ったりするだけで、風通しがよくなりアブラムシの繁殖を抑えることができます。また、密集した植栽を避けることで、湿気もたまりにくくなり、アブラムシにとって居心地の悪い場所になります。

さらに、シルバーマルチやアルミホイルを活用して地面に強い光を反射させる方法も効果的です。反射光はアブラムシの方向感覚を狂わせ、植物への接近を妨げる働きがあります。

ただし、光を反射させる資材は他の虫(例えばモンシロチョウ)を引き寄せてしまう可能性もあるため、注意が必要です。状況に応じて、複数の対策を組み合わせることが望ましいでしょう。

アブラムシ駆除に使える便利アイテム

アブラムシの駆除には、専門のアイテムを活用すると手早く効果的に対処できます。

特に、園芸用の殺虫スプレーや粒剤タイプの薬剤が人気です。

例えば、「ベニカXネクストスプレー」は速効性と持続性を兼ね備え、アブラムシを1か月程度効果的に防いでくれます。逆さ噴射もできるため、葉裏に潜むアブラムシにも届きやすい点がメリットです。

また、「ピュアベニカ」のような天然成分由来のスプレーは、野菜や果樹にも安心して使用でき、食用前日まで使用できる安心感があります。さらに、「家庭園芸用GFオルトラン粒剤」は、土にまくだけで植物全体に殺虫成分が行き渡り、長期間アブラムシを寄せ付けない効果が期待できます。

このように、アブラムシ対策には状況に応じた便利アイテムを上手に使い分けることがポイントです。常に自分の育てる植物に合った商品を選び、適切に活用しましょう。

アブラムシ何食べる?特徴と対策まとめ

-

主な食べ物は植物の師管液で栄養源となっている

-

柔らかい葉や新芽に集団で付着し樹液を吸う

-

ソラマメや雑草のセイタカアワダチソウも好んで餌とする

-

トマトやナスなどの野菜にも積極的に寄生する

-

果樹や草花、観葉植物、芳香性植物にも幅広く寄生する

-

屋外の新芽や室内の観葉植物にも発生しやすい

-

人間が誤って食べても健康被害は基本的にない

-

春から夏にかけて単為生殖で爆発的に繁殖する

-

テントウムシやヒラタアブなどの天敵が効果的な駆除に役立つ

-

防虫シートや殺虫スプレーを併用して早期駆除を心がける