アケビは、その独特な実と美しい蔓で人気の植物です。この記事では、アケビを種から育て、実を収穫するまでの詳細なステップと、栽培のコツを徹底解説します。初心者でも安心してアケビ栽培を始められるよう、最適な環境、手入れ方法、そしてよくある疑問点にもお答えします。

アケビは、その独特な実と美しい蔓で人気の植物です。この記事では、アケビを種から育て、実を収穫するまでの詳細なステップと、栽培のコツを徹底解説します。初心者でも安心してアケビ栽培を始められるよう、最適な環境、手入れ方法、そしてよくある疑問点にもお答えします。

ポイント

- アケビの基本的な特徴と栽培のメリット

- 種から育てる具体的な手順と発芽のコツ

- 適した環境や土の選び方、水やり・肥料の管理方法

- 害虫・病気対策や収穫のタイミングと活用法

アケビを種から育てる完全ガイド:育て方から実がなるまで

アケビとはどんな植物?

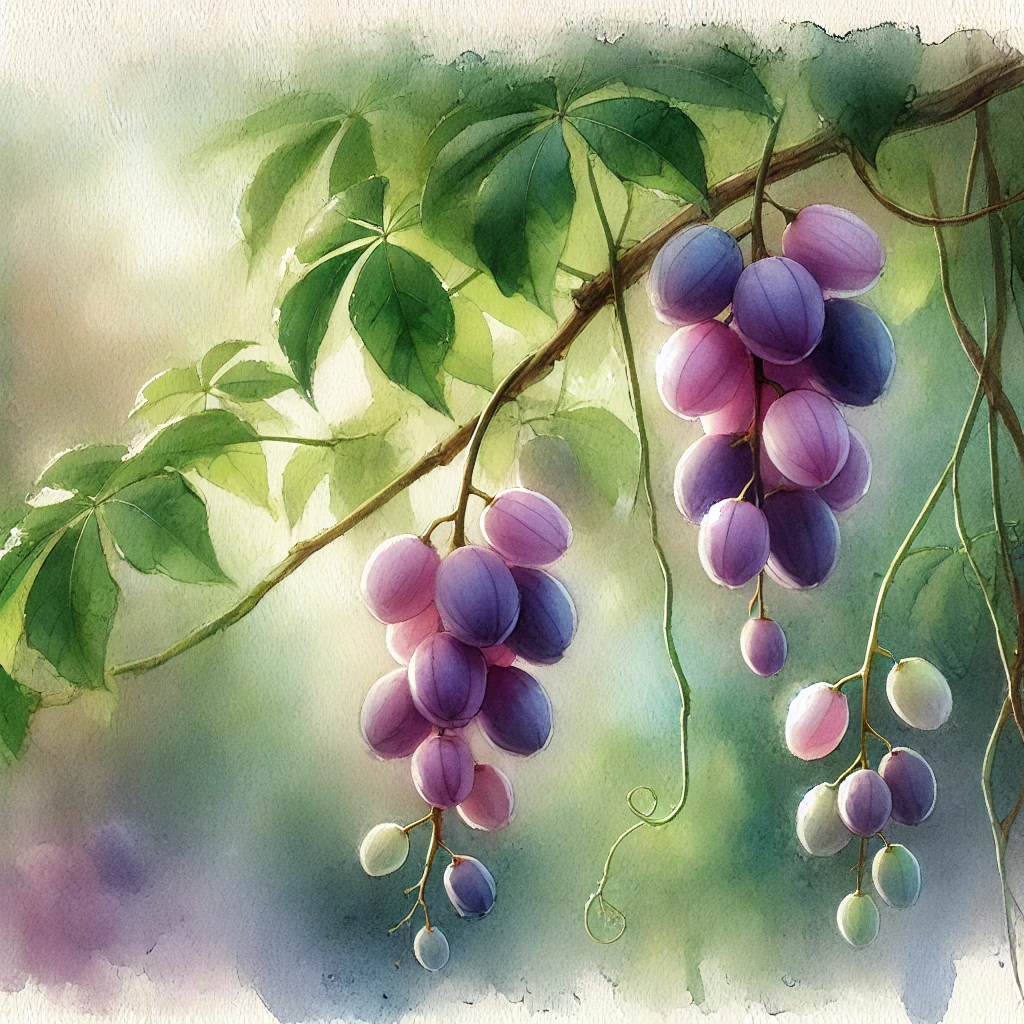

アケビは、独特の形状をした実をつけるつる性の植物です。日本原産で、山野に自生する姿は日本の風景にもよく馴染みます。春には美しい花を咲かせ、秋には実を収穫できる楽しみがあります。家庭菜園や庭で育てることで、四季折々の変化を感じることができます。アケビはアケビ科アケビ属に分類され、学名は「Akebiaquinata」と言います。この植物は、日本だけでなく、中国や朝鮮半島の一部にも分布しています。古くから日本人に親しまれてきた植物で、万葉集にもその名が登場するほどです。アケビの実は、独特の甘みと食感があり、食用として利用されるだけでなく、薬用としても用いられてきました。

また、アケビのツルは、籠などの工芸品の材料としても使われてきました。このように、アケビは私たちの生活に深く関わってきた植物なのです。

アケビの歴史と文化

アケビは、その独特な形状と生命力から、古くから日本の文化や暮らしに深く根ざしてきました。万葉集には「阿見」という名で登場し、その美しさが歌に詠まれています。

また、江戸時代には、アケビの蔓が籠や工芸品の材料として重宝され、庶民の生活を支えてきました。アケビの実は、その独特の甘さと風味から、山間部では貴重な食料として親しまれてきました。アケビの皮や若葉も食用に利用され、無駄なく活用されてきました。このように、アケビは日本人の生活と密接に関わり、文化的な側面からも重要な植物です。近年では、アケビの持つ美容効果や健康効果が注目され、研究が進められています。アケビの種子から抽出されるオイルは、肌の保湿や抗酸化作用があるとされ、化粧品にも利用されています。

また、アケビの果皮や葉には、抗炎症作用や利尿作用があるとも言われ、健康食品としての利用も期待されています。アケビは、歴史と文化、そして現代のニーズに応える多面的な魅力を持つ植物と言えるでしょう。

種から育てるアケビのメリット

種から育てることで、苗から育てるよりも愛着がわきやすく、成長過程を観察する楽しさを味わえます。また、自家受粉が難しいアケビを育てる場合、異なる株を種から育てることで、実がなる可能性を高められます。アケビの種から育てることは、園芸家にとって、植物の生命力を間近に感じ、その成長をじっくりと見守る貴重な経験となります。種から育てたアケビは、苗で購入したものよりも、より愛着が湧き、その成長をより一層楽しむことができるでしょう。

種から育てることで、苗から育てるよりも愛着がわきやすく、成長過程を観察する楽しさを味わえます。また、自家受粉が難しいアケビを育てる場合、異なる株を種から育てることで、実がなる可能性を高められます。アケビの種から育てることは、園芸家にとって、植物の生命力を間近に感じ、その成長をじっくりと見守る貴重な経験となります。種から育てたアケビは、苗で購入したものよりも、より愛着が湧き、その成長をより一層楽しむことができるでしょう。

さらに、アケビは自家受粉しにくい性質を持つため、複数の株を育てることが実を収穫する上で重要です。種から育てれば、遺伝的に多様な株を育成することができ、結果として実がなる確率を高めることができます。この点も、種からアケビを育てる大きなメリットと言えるでしょう。また、種から育てることで、アケビの根の張り方や、初期の生育環境への適応力などを観察することができ、今後の栽培に役立つ情報を得ることができます。

アケビの種まき:発芽までのステップ

アケビの種まき:具体的な手順

アケビの種は、秋に収穫した実から取り出せます。取り出した種は乾燥させずに、すぐに湿らせた砂に埋めるか、または冷蔵庫で低温保存し、春に種まきをします。発芽までは時間がかかる場合もありますが、焦らずに見守りましょう。アケビの種は、採取後すぐに乾燥させないことが重要です。乾燥すると発芽率が著しく低下する可能性があります。種を取り出したら、湿らせた砂やピートモスなどに埋めて、乾燥を防ぎましょう。低温保存する場合は、種を湿らせたキッチンペーパーなどで包み、ビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保管してください。このとき、カビの発生を防ぐために、時々袋を開けて換気をすると良いでしょう。種まきの時期は、春先の3月から4月頃が最適です。気温が15度から20度程度に安定してきたら、種を植え付けます。アケビの種は発芽に時間がかかることが多いため、すぐに芽が出なくても焦らずに、土が乾かないように水やりを続け、気長に待ちましょう。発芽までの期間は、環境によって異なりますが、数週間から数ヶ月かかることもあります。

種まき後の管理

種をまいた後は、土の表面が乾かないように注意しながら、優しく水やりをします。発芽までは、直射日光を避け、明るい日陰で管理するのがおすすめです。発芽後は、徐々に日光に慣らし、風通しの良い場所に移動させます。本葉が数枚出てきたら、ポットに植え替えるか、庭に定植します。アケビの苗は、初期の生育がゆっくりとしているため、根が十分に張るまでは、過度な乾燥や過湿に注意しながら、丁寧に育てましょう。また、アケビはつる性の植物であるため、成長に合わせて支柱やネットなどを設置して、つるを誘引すると良いでしょう。初期の生育段階では、肥料を与えすぎると根を傷める可能性があるため、薄めた液肥を少量ずつ与えるのがおすすめです。苗が十分に成長したら、本格的な施肥を開始しましょう。

アケビの栽培環境:最適な場所と土

日当たりと風通しの重要性

アケビは日当たりの良い場所を好みます。ただし、夏の強い直射日光は避けるようにしましょう。また、風通しが良い場所で育てることが、病気や害虫を防ぐ上で重要です。アケビは、光合成を行うために十分な日光を必要としますが、夏の強い日差しは葉焼けの原因となることがあります。特に、幼苗や鉢植えの場合は、直射日光を避けて、半日陰になるような場所で管理すると良いでしょう。風通しが良い場所は、湿度を下げ、病害虫の発生を抑制する効果があります。アケビはつる性の植物であるため、成長すると葉が密集しやすくなります。風通しが悪いと、葉が蒸れて病気にかかりやすくなるため、適切な剪定を行い、風通しを確保するように心がけましょう。また、風通しの良い場所は、アケビの花粉が運ばれやすく、受粉を促進する効果も期待できます。

アケビは日当たりの良い場所を好みます。ただし、夏の強い直射日光は避けるようにしましょう。また、風通しが良い場所で育てることが、病気や害虫を防ぐ上で重要です。アケビは、光合成を行うために十分な日光を必要としますが、夏の強い日差しは葉焼けの原因となることがあります。特に、幼苗や鉢植えの場合は、直射日光を避けて、半日陰になるような場所で管理すると良いでしょう。風通しが良い場所は、湿度を下げ、病害虫の発生を抑制する効果があります。アケビはつる性の植物であるため、成長すると葉が密集しやすくなります。風通しが悪いと、葉が蒸れて病気にかかりやすくなるため、適切な剪定を行い、風通しを確保するように心がけましょう。また、風通しの良い場所は、アケビの花粉が運ばれやすく、受粉を促進する効果も期待できます。

最適な土の選び方

アケビは、水はけが良く肥沃な土を好みます。市販の果樹用培養土を使用するか、赤玉土と腐葉土を混ぜたものを使用すると良いでしょう。鉢植えの場合は、鉢底に軽石を敷くと水はけが良くなります。アケビは、根が過湿状態になるのを嫌います。そのため、水はけの良い土を選ぶことが重要です。市販の果樹用培養土は、アケビの栽培に適した配合になっているため、初心者でも安心して使用できます。自分で土を配合する場合は、赤玉土(小粒)をベースに、腐葉土を混ぜると良いでしょう。赤玉土は保水性と排水性のバランスが良く、腐葉土は有機物を豊富に含み、土壌の肥沃度を高める効果があります。鉢植えの場合、鉢底に軽石を敷くことで、排水性をさらに向上させることができます。軽石は、鉢底に溜まった余分な水を排出し、根腐れを防ぐ役割を果たします。また、土壌のpH(ペーハー)も、アケビの生育に影響を与えます。アケビは、弱酸性の土壌を好むため、pHが6.0から6.5程度になるように調整すると良いでしょう。

地植えと鉢植えの注意点

アケビを地植えにする場合は、植え付け前に土壌をよく耕し、腐葉土や堆肥などの有機物を混ぜ込んでおくと良いでしょう。水はけが悪い場合は、盛り土をして水はけを改善する必要があります。アケビは、他の植物に絡みついて成長する性質があるため、近くに他の植物がない場所を選ぶか、支柱やフェンスなどを設置して、つるが伸びる場所を確保する必要があります。鉢植えの場合は、根詰まりを防ぐために、1年から2年ごとに植え替えを行うのがおすすめです。植え替えの際は、根を傷つけないように注意しながら、一回り大きな鉢に植え替えます。鉢植えは、地植えに比べて乾燥しやすいため、水やりの頻度を高める必要があります。特に、夏場は乾燥しやすいので、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるようにしましょう。

アケビの育成:水やり、肥料、剪定

水やりのタイミングと量

アケビは、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるのが基本です。特に夏場は乾燥しやすいので、こまめに水やりをしましょう。ただし、水の与えすぎは根腐れの原因になるので注意が必要です。アケビの水やりは、季節や生育状況に合わせて調整する必要があります。春や秋は、土の表面が乾いたら水を与える程度で十分ですが、夏場は乾燥しやすいため、朝夕の涼しい時間帯にたっぷりと水を与えるようにしましょう。冬場は、アケビの生育が緩慢になるため、水やりの頻度を減らし、土が乾燥気味になるように管理します。水やりの際には、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのがポイントです。これにより、土の中の古い水や老廃物が排出され、根の健康を保つことができます。ただし、鉢底に水が溜まったままの状態が続くと、根腐れの原因になるため、受け皿に溜まった水は必ず捨てるようにしましょう。

肥料の与え方

アケビは、春と秋に緩効性肥料を与えるのがおすすめです。肥料を与えすぎると、葉ばかりが茂って実がつきにくくなるので、適量を守りましょう。ハイポネックスなどの液肥も有効です。アケビの肥料は、株の成長や実の付き具合に合わせて、適切な種類と量を与える必要があります。春は、新芽の成長を促すために、窒素分の多い肥料を、秋は、実の肥大を促すために、リン酸分の多い肥料を与えるのが効果的です。緩効性肥料は、効果がゆっくりと持続するため、肥料切れを起こしにくく、初心者でも扱いやすいです。液肥は、即効性があるため、株が弱っている時や、生育が停滞している時に有効です。ただし、液肥は効果が短いため、定期的に与える必要があります。肥料を与える際には、肥料のパッケージに記載されている使用量を守り、過剰な施肥にならないように注意しましょう。肥料を与えすぎると、葉ばかりが茂り、実がつきにくくなることがあります。特に、窒素分の多い肥料を与えすぎると、徒長の原因になるため注意が必要です。

肥料の種類と選び方

アケビの肥料には、有機肥料と化成肥料があります。有機肥料は、油かすや鶏糞などの天然素材を原料とした肥料で、土壌改良効果も期待できます。化成肥料は、化学的に合成された肥料で、即効性があります。どちらの肥料も、アケビの生育に必要な栄養素を含んでいますが、それぞれ特徴が異なります。有機肥料は、効果が現れるまでに時間がかかりますが、持続性があり、土壌を豊かにする効果が期待できます。化成肥料は、即効性があり、効果がすぐに現れますが、与えすぎると根を傷める可能性があります。肥料を選ぶ際には、アケビの生育状況や、肥料の特性を考慮して、適切な肥料を選ぶようにしましょう。また、肥料を与えるタイミングも重要です。アケビは、休眠期に入る冬には肥料を与える必要はありません。生育期の春と秋に、適切な肥料を与えるようにしましょう。

剪定のポイント

アケビは、伸びすぎたツルを剪定することで、風通しを良くし、株全体の生育を促します。剪定は冬に行うのが基本です。不要なツルや込み合った部分を切り取りましょう。アケビの剪定は、株の健康を維持し、実の付きを良くするために重要な作業です。剪定の時期は、アケビが休眠期に入る冬(12月から2月頃)が最適です。この時期に剪定を行うことで、樹液の流出を抑え、株への負担を軽減することができます。剪定する際には、枯れた枝や病気にかかった枝、絡み合って込み合っている枝などを切り落とします。また、伸びすぎた枝や、株の内側に伸びている枝も切り落としましょう。これにより、株全体の風通しが良くなり、日当たりも改善されます。アケビは、新しい枝に実がなる性質があるため、古い枝を剪定することで、新しい枝の成長を促し、実の付きを良くすることができます。剪定を行う際には、清潔な剪定バサミを使用し、切り口には癒合剤を塗布しておくと、病気の感染を防ぐことができます。

剪定の具体的な方法

アケビの剪定は、まず不要な枝を見極めることから始めます。枯れた枝や病気の枝は、根元から切り落とします。込み合っている枝は、株の中心部から外側に向かって伸びる枝を残し、内側に伸びる枝を切り落とします。また、つるが伸びすぎている場合は、全体のバランスを見て、適切な長さに切り詰めます。剪定する際には、必ず清潔なハサミを使用し、切り口が綺麗になるように注意しましょう。剪定後には、切り口に癒合剤を塗布することで、病気の感染を防ぐことができます。アケビは、つる性の植物であるため、剪定をしないと、つるが伸び放題になり、株全体が込み合ってしまいます。適切な剪定を行うことで、株の風通しを良くし、病害虫の発生を抑えることができます。また、剪定によって、アケビの生育をコントロールし、実の収穫量を増やすことができます。

アケビの病害虫対策

注意すべき病害虫

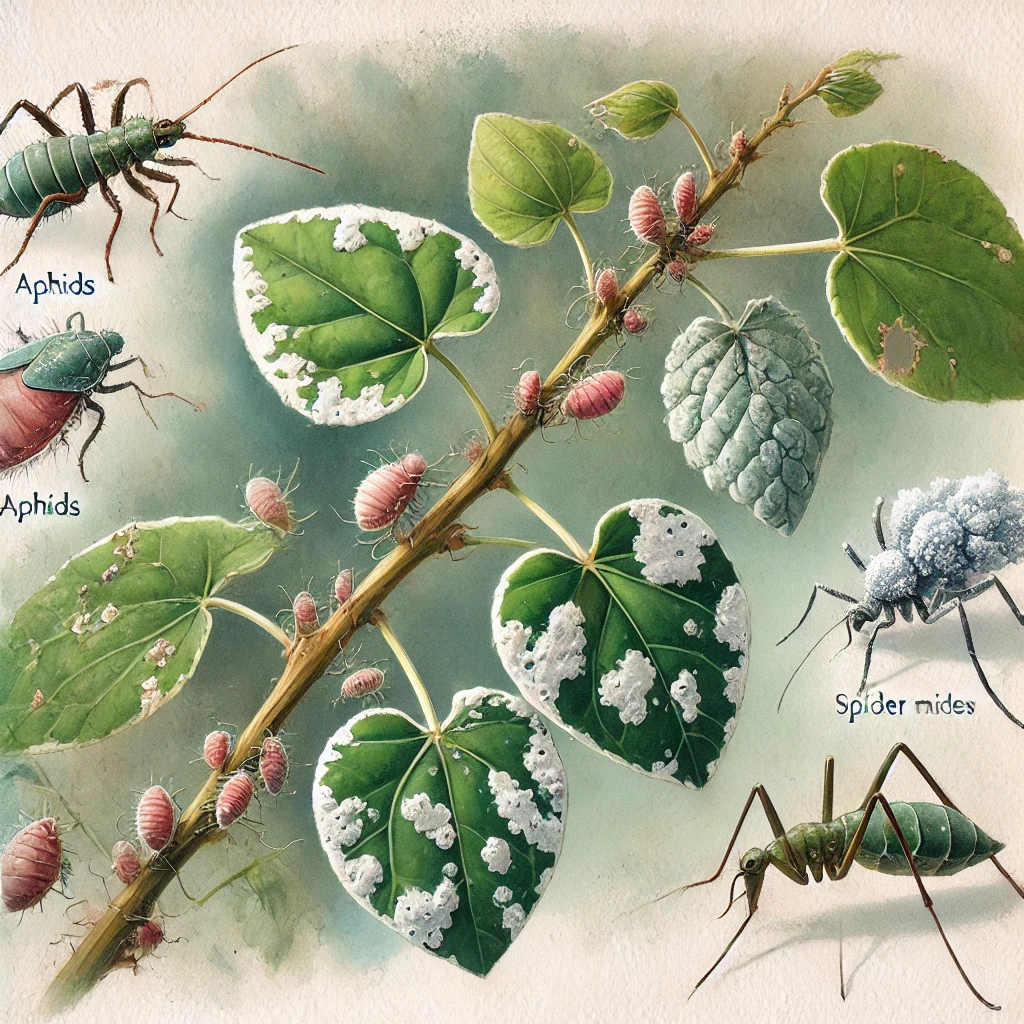

アケビは、アブラムシやカイガラムシなどの害虫に注意が必要です。見つけ次第、早めに駆除しましょう。また、病気予防のため、風通しを良くし、定期的に薬剤散布を行うと効果的です。アケビは比較的病害虫に強い植物ですが、適切な管理を怠ると、病害虫の被害を受けることがあります。特に注意が必要なのは、アブラムシ、カイガラムシ、ハダニなどの害虫です。これらの害虫は、葉や茎から養分を吸い取り、アケビの生育を阻害します。害虫を発見したら、早めに殺虫剤を散布したり、手で取り除いたりして駆除しましょう。また、病気としては、うどんこ病や黒星病などが挙げられます。これらの病気は、葉や茎に白い粉状のものが付着したり、黒い斑点が現れたりします。病気の予防には、風通しを良くし、葉が過密にならないように剪定することが大切です。また、病気が発生した場合は、早めに薬剤散布を行い、感染の拡大を防ぎましょう。

アケビは、アブラムシやカイガラムシなどの害虫に注意が必要です。見つけ次第、早めに駆除しましょう。また、病気予防のため、風通しを良くし、定期的に薬剤散布を行うと効果的です。アケビは比較的病害虫に強い植物ですが、適切な管理を怠ると、病害虫の被害を受けることがあります。特に注意が必要なのは、アブラムシ、カイガラムシ、ハダニなどの害虫です。これらの害虫は、葉や茎から養分を吸い取り、アケビの生育を阻害します。害虫を発見したら、早めに殺虫剤を散布したり、手で取り除いたりして駆除しましょう。また、病気としては、うどんこ病や黒星病などが挙げられます。これらの病気は、葉や茎に白い粉状のものが付着したり、黒い斑点が現れたりします。病気の予防には、風通しを良くし、葉が過密にならないように剪定することが大切です。また、病気が発生した場合は、早めに薬剤散布を行い、感染の拡大を防ぎましょう。

具体的な害虫対策

アブラムシは、新芽や葉の裏に群生し、植物の汁液を吸います。アブラムシを発見したら、粘着テープで取り除くか、殺虫剤を散布しましょう。カイガラムシは、枝や葉に付着して白い殻のようなもので覆われています。カイガラムシは、歯ブラシなどでこすり落とすか、殺虫剤を散布しましょう。ハダニは、葉の裏に寄生し、葉を吸汁します。ハダニは、葉の裏に白い斑点のようなものが現れることで発見できます。ハダニの対策としては、葉水をかけたり、殺ダニ剤を散布したりすると効果的です。また、病気予防のために、定期的に薬剤を散布するのも有効です。薬剤を選ぶ際には、アケビに登録された薬剤を使用し、使用方法をよく読んでから散布しましょう。薬剤を散布する際は、風の少ない日を選び、散布液が均一に葉や茎に付着するように心がけましょう。

アケビの収穫と利用

収穫のタイミング

アケビの実は、秋に熟すと自然に割れます。実が割れたら収穫のサインです。収穫した実は、そのまま食べるのはもちろん、ジャムやジュースに加工するのもおすすめです。アケビの実は、秋の深まりとともに熟し始めます。熟した実は、自然に割れ、中から白い果肉が現れます。この状態が収穫のサインです。収穫の時期は、地域や気候によって異なりますが、おおむね10月から11月頃が目安となります。収穫した実は、そのまま食べるのが一番美味しいですが、日持ちしないため、早めに食べきるようにしましょう。また、アケビの実は、ジャムやジュース、果実酒などに加工することもできます。アケビの皮は、天ぷらにしたり、炒め物にしたりして食べることもできます。アケビは、実だけでなく、皮や葉、茎も活用できる、非常に有用な植物です。アケビを栽培する際には、実の収穫だけでなく、様々な利用方法を楽しみましょう。

アケビの実は、秋に熟すと自然に割れます。実が割れたら収穫のサインです。収穫した実は、そのまま食べるのはもちろん、ジャムやジュースに加工するのもおすすめです。アケビの実は、秋の深まりとともに熟し始めます。熟した実は、自然に割れ、中から白い果肉が現れます。この状態が収穫のサインです。収穫の時期は、地域や気候によって異なりますが、おおむね10月から11月頃が目安となります。収穫した実は、そのまま食べるのが一番美味しいですが、日持ちしないため、早めに食べきるようにしましょう。また、アケビの実は、ジャムやジュース、果実酒などに加工することもできます。アケビの皮は、天ぷらにしたり、炒め物にしたりして食べることもできます。アケビは、実だけでなく、皮や葉、茎も活用できる、非常に有用な植物です。アケビを栽培する際には、実の収穫だけでなく、様々な利用方法を楽しみましょう。

アケビの多様な利用方法

アケビの実は、そのまま食べるだけでなく、様々な加工品に利用できます。ジャムにする場合は、実を煮詰めて砂糖を加えるだけで簡単に作れます。ジュースにする場合は、ミキサーにかけて、濾して飲むと良いでしょう。果実酒にする場合は、焼酎に実を漬け込むと、アケビの風味が楽しめるお酒が作れます。また、アケビの皮は、天ぷらにすると、独特の苦味がアクセントになり、美味しくいただけます。炒め物にする場合は、細かく刻んで他の野菜と一緒に炒めると、美味しいおかずになります。アケビの若葉は、おひたしや和え物にして食べることもできます。アケビは、葉にも栄養成分が豊富に含まれているため、無駄なく活用しましょう。このように、アケビは、実だけでなく、皮、葉、茎まで、様々な利用方法がある、非常に魅力的な植物です。アケビを栽培する際には、実の収穫だけでなく、様々な利用方法を楽しみ、アケビの魅力を最大限に引き出しましょう。

まとめ:アケビ栽培の成功に向けて

アケビを種から育てるのは、根気が必要ですが、その分、喜びも大きいです。この記事を参考に、アケビ栽培に挑戦してみてください。適切な環境と手入れで、必ず美味しい実を収穫できるでしょう。アケビを種から育てることは、簡単なことではありません。種まきから発芽、苗の育成、そして実の収穫まで、長い時間と手間がかかります。しかし、その過程で、アケビの成長を間近で見守り、その生命力を肌で感じることができます。アケビを種から育てることは、単に実を収穫するだけでなく、植物を育てる喜びや、自然の恵みに感謝する気持ちを育む、貴重な経験となるでしょう。この記事では、アケビの種まきから収穫までの、基本的な育て方について解説してきました。この記事を参考に、アケビ栽培に挑戦し、ご自身の庭で美味しいアケビの実を収穫してください。アケビ栽培は、園芸の経験が浅い方にとっては、難しいと感じるかもしれません。しかし、適切な環境を整え、愛情を込めて育てれば、必ず美味しい実を収穫することができます。アケビ栽培を通じて、植物を育てる楽しさを知り、豊かな実りを味わいましょう。アケビは、日本の自然を代表する植物の一つです。アケビを育てることで、自然を身近に感じ、その美しさや恵みに触れることができるでしょう。ぜひ、アケビ栽培を通して、豊かな自然との関わりを深めてください。

アケビの育て方 種から始める完全ガイド

- アケビはつる性の植物で、日本の山野に自生する

- 春に種まきを行い、発芽には数週間から数ヶ月かかる

- 発芽までは湿った状態を保ち、直射日光を避ける

- 成長に合わせて支柱やネットを用意し、つるを誘引する

- 日当たりが良く風通しの良い環境で栽培する

- 水はけの良い土を選び、過湿を避ける

- 肥料は春と秋に与え、与えすぎに注意する

- 冬に剪定を行い、不要な枝を取り除く

- 害虫や病気対策として定期的に観察し、早めに対処する

- 実が自然に割れたら収穫のサインで、ジャムや果実酒にも活用できる