家庭菜園で手軽に育てられると聞いて始めたみょうが栽培で、葉ばかりが青々と茂り、肝心の実がならない、という経験はありませんか。期待していた収穫ができず、失敗したのかと後悔に近い気持ちになることもあるかもしれません。

家庭菜園で手軽に育てられると聞いて始めたみょうが栽培で、葉ばかりが青々と茂り、肝心の実がならない、という経験はありませんか。期待していた収穫ができず、失敗したのかと後悔に近い気持ちになることもあるかもしれません。

しかし、みょうがが実がならないのには、はっきりとした原因があります。それは、肥料おすすめの選び方、葉っぱ切るタイミング、適切な間引きの方法、さらには植えてはいけない場所の知識といった、日々の管理に隠されていることが多いのです。

この記事では、正しい芽が出る時期の見極め方から、数年ごとに行うべき植え替えや株分けのコツ、そして管理がしやすいプランターでの栽培方法に至るまで、あなたの「みょうがが実がならない」という悩みを解決するための知識を網羅的に解説します。一つ一つのポイントを見直すことで、きっと来シーズンこそは、たくさんの美味しいみょうがを収穫できるようになるはずです。

ポイント

-

みょうがが実らない根本的な原因

-

収穫量を増やすための具体的な手入れ方法

-

プランター栽培と地植えでの注意点の違い

-

株を健康に保つための植え替えと株分けのコツ

みょうがが実がならない主な原因は栽培環境

-

日当たりと土の乾燥が影響する

-

植えてはいけない場所と増えすぎ対策

-

葉や茎の密集による風通しの悪化

-

窒素肥料の与えすぎは逆効果に

日当たりと土の乾燥が影響する

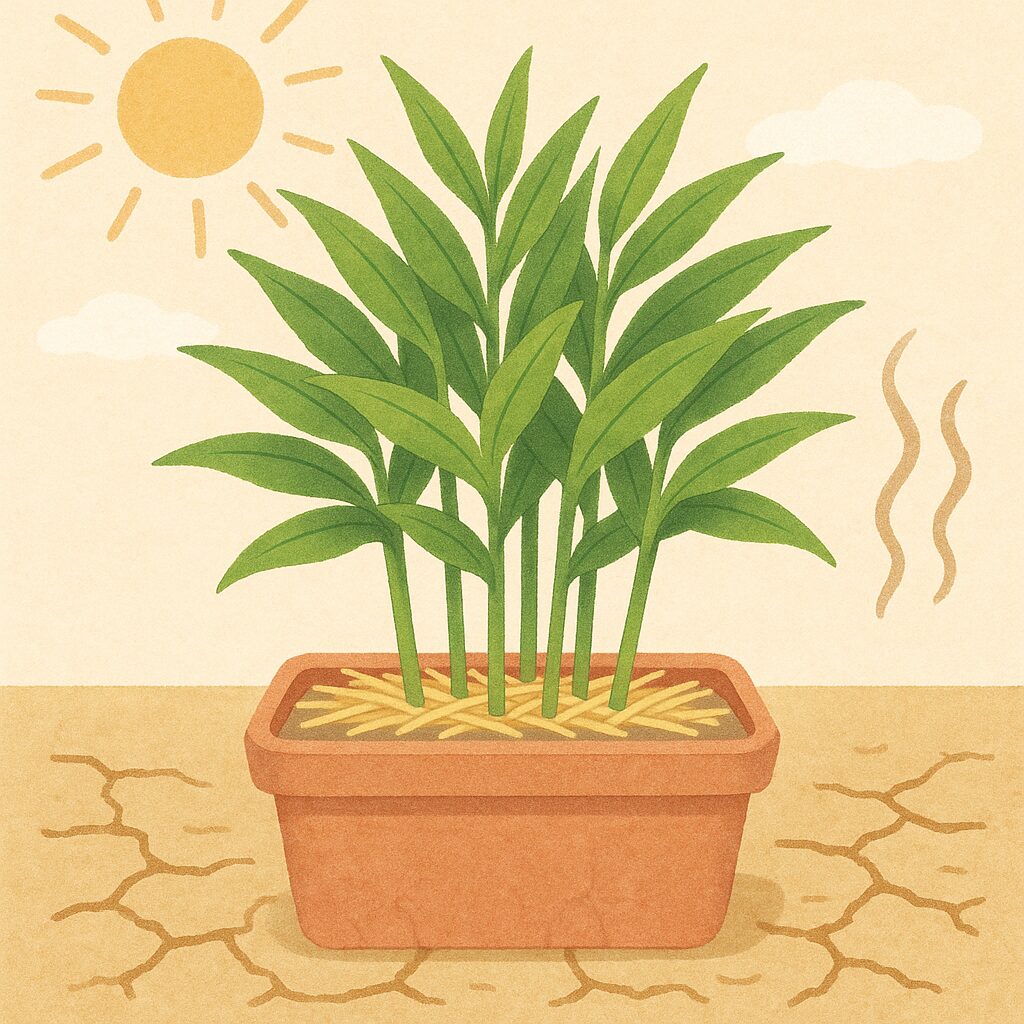

みょうがが実をつけない原因の一つに、日当たりが強すぎることや土が乾燥している状況が考えられます。みょうがは本来、日本の山野に自生している植物であり、木漏れ日が差すような半日陰で、常に適度な湿り気がある環境を好みます。このため、直射日光が長時間当たる場所で栽培すると、葉が日焼けを起こしたり、土の水分がすぐに蒸発して乾燥しすぎてしまい、株全体が弱って花蕾(実)をつけるための体力を失ってしまいます。

特に真夏の強い日差しは、みょうがにとって大きなストレスとなります。葉ばかりが茂るのは、植物が光合成をしようと必死になっている証拠かもしれませんが、それが実の成長にまで繋がらないのです。

これを防ぐためには、栽培場所の選定が何よりも大切です。もし日当たりの良い場所でしか育てられない場合は、遮光ネットを利用して日差しを和らげる工夫が求められます。また、土の乾燥を防ぐためには、株元に敷き藁や腐葉土、もみ殻などを敷き詰める「マルチング」が非常に効果的です。これにより、水分の蒸発を抑えるだけでなく、地温の急激な上昇も防ぐことができます。要するに、みょうがが好む自生地に近い、穏やかで湿潤な環境を人工的に作ってあげることが、実をつけさせるための第一歩と言えるでしょう。

植えてはいけない場所と増えすぎ対策

みょうがを地植えする際に「植えてはいけない」と言われることがあるのは、その繁殖力の強さが理由です。みょうがは地下茎を横にどんどん伸ばして増えていくため、対策をせずに植えると、数年で庭の広範囲を占領してしまう可能性があります。これにより、他の草花や野菜の生育スペースを奪ってしまったり、意図しない場所から芽を出して庭の景観を損ねたりすることがあります。一度広がってしまうと、地下茎を完全に取り除くのは非常に困難で、少しでも根が残っているとそこからまた再生してくるため、管理が追いつかなくなることも少なくありません。

このような事態を避けるための最も確実な対策は、あらかじめ生育範囲を物理的に制限することです。地植えにする場合は、植え付けたい場所の周囲を深さ30cm程度まで掘り、プラスチックの板やブロック、波板などで四方を囲ってから植え付けます。この「仕切り」が壁となり、地下茎が外に広がるのを防いでくれます。

また、そもそも地植えにせず、プランターや鉢で栽培することも賢明な選択です。プランターであれば生育範囲が完全に限定されるため、増えすぎる心配は一切ありません。このように、みょうがの旺盛な生命力を理解した上で、栽培を始める前に適切な場所選びと対策を講じることが、後々のトラブルを未然に防ぎ、他の植物とも共存しながら栽培を楽しむための鍵となります。

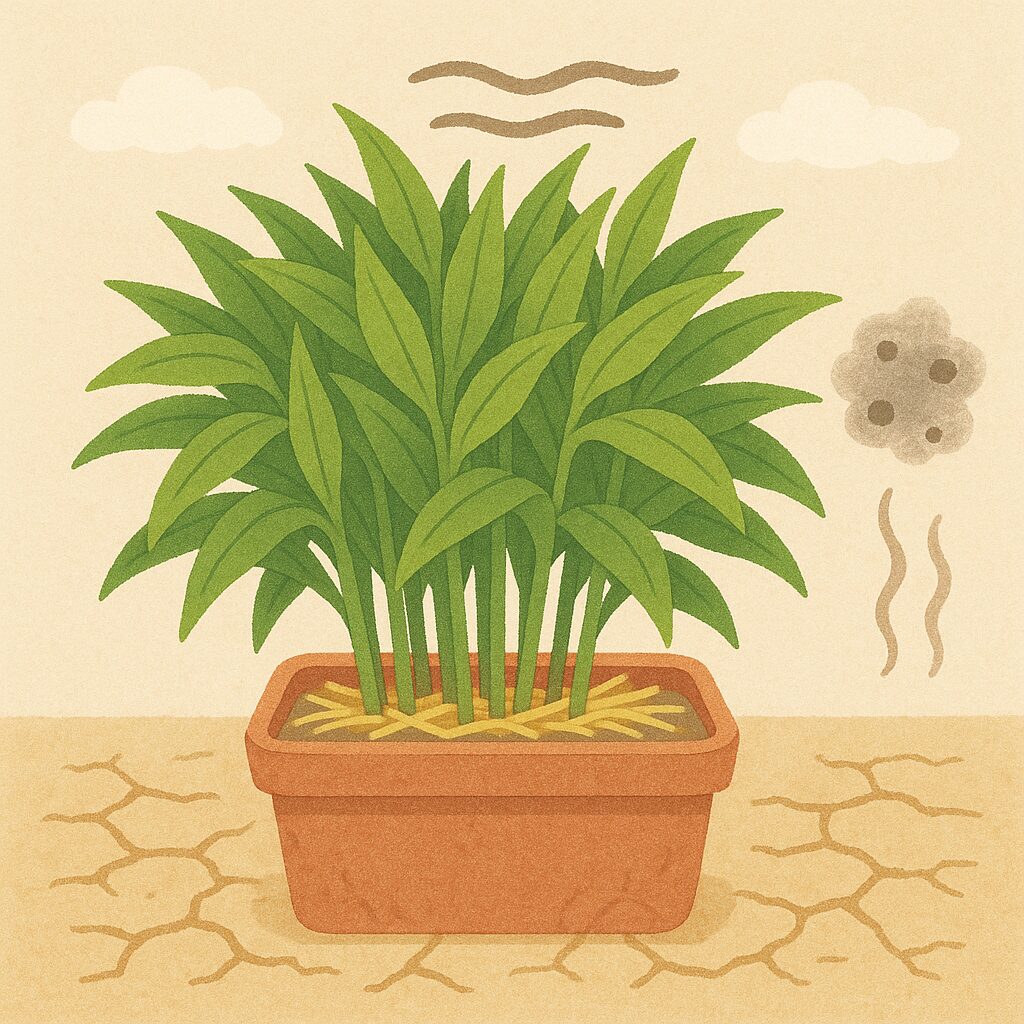

葉や茎の密集による風通しの悪化

みょうがの株が成長し、葉や茎が過度に密集してくると、風通しが悪化します。これも、みょうがが実をつけにくくなる一因です。風通しが悪いと、株元の湿度が必要以上に高まり、病気や害虫が発生しやすい環境が出来上がってしまいます。特に、カビが原因となる根茎腐敗病などは、多湿な状況で発生しやすく、一度かかると株全体が枯れてしまうこともある深刻な病気です。

また、葉が密集しすぎると、地面に近い部分まで日光が届かなくなります。花蕾であるみょうがは株元の地面近くから顔を出すため、上部の葉に光を遮られることで、花蕾の成長が妨げられることも考えられます。健全な生育には、株全体に空気が流れ、適度な光が当たる空間が必要なのです。

この問題の解決策は、定期的な「間引き」です。葉が4~5枚に増えてきて、株元が込み合ってきたと感じたら、生育の悪い茎や密集している部分の茎を、根元からハサミで切り取ります。これにより株と株の間に空間が生まれ、風が通り抜けるようになります。病気の予防になるだけでなく、残された茎に栄養が集中するため、結果として一つ一つの株が丈夫に育ち、花蕾をつけやすくなるのです。したがって、葉が生い茂ってきたら、それは健康な証拠であると同時に、適切な手入れ(間引き)が必要なサインと捉えることが大切です。

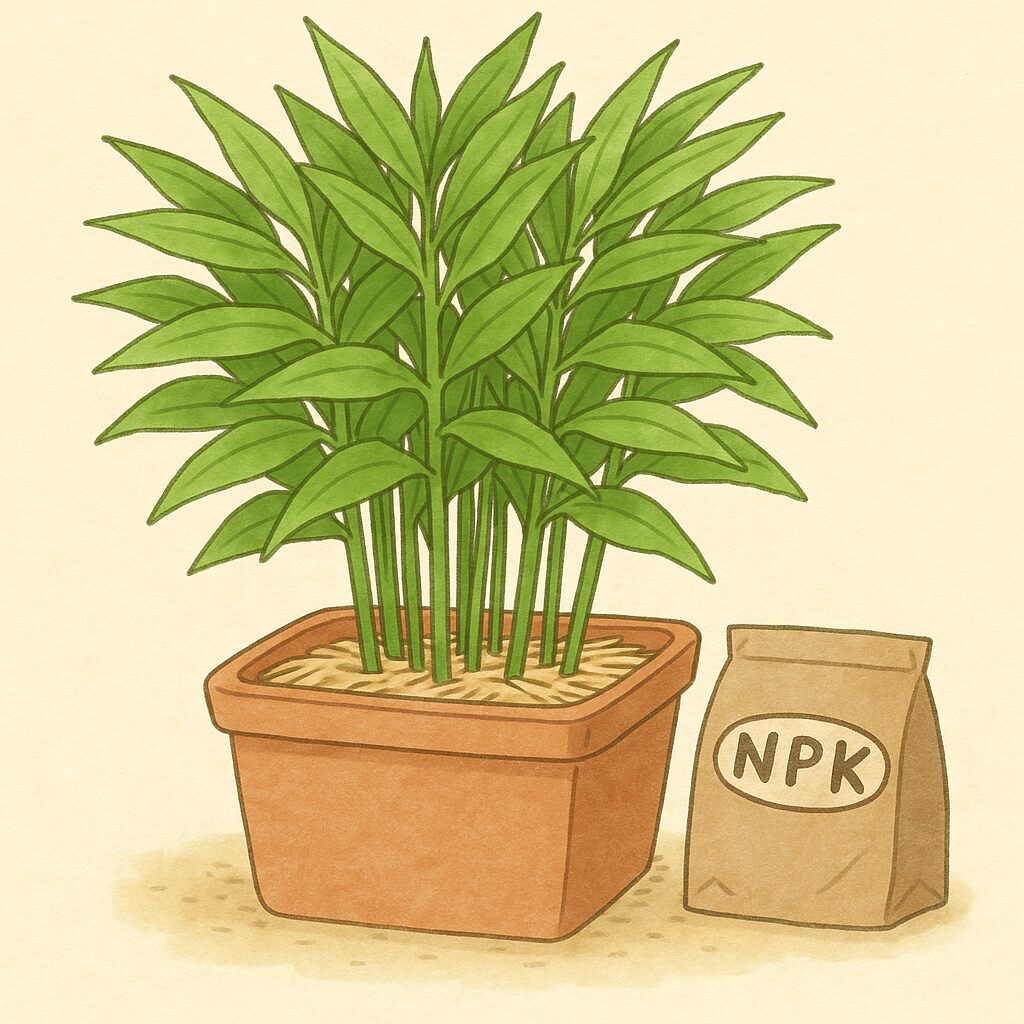

窒素肥料の与えすぎは逆効果に

みょうがに良かれと思って与えた肥料が、かえって実がつかない原因になっているケースがあります。特に注意が必要なのが、窒素(N)成分を過剰に与えてしまうことです。窒素は葉や茎の成長を促進する「葉肥(はごえ)」とも呼ばれ、植物の体を大きくするためには不可欠な栄養素です。しかし、これが多すぎると、栄養成長ばかりが旺盛になり、花や実をつけるための生殖成長にエネルギーが回らなくなってしまいます。この状態は「つるぼけ(蔓ボケ)」とも呼ばれ、葉だけが青々と立派に茂り、肝心の花蕾(実)が全くつかないという典型的な症状を引き起こします。

みょうが栽培で大切なのは、窒素(N)・リン酸(P)・カリ(K)のバランスです。リン酸は花や実のつきを良くする「実肥(みごえ)」、カリは根の成長を助ける「根肥(ねごえ)」と呼ばれます。みょうがの実をたくさん収穫するためには、窒素だけでなく、リン酸やカリもバランス良く含まれた肥料を選ぶことが求められます。

もし葉ばかり茂って実がならない場合は、一度、与えている肥料の成分表示を確認してみてください。窒素成分の割合が高い肥料を使っているなら、リン酸やカリの割合が高いものに切り替えるか、鶏ふんや油かす、骨粉、草木灰などを追肥として少量施すのが効果的です。これらのことから、肥料は多ければ良いというものではなく、植物の成長段階と目的に合わせた適切な種類と量を施すことが、豊かな収穫への道筋となるのです。

みょうがが実がならない悩みを解決する育て方

-

正しい芽が出る時期と植え付け方法

-

プランターでの栽培なら管理しやすい

-

成長を促す肥料おすすめの与え方

-

重要な間引きのタイミングとやり方

-

収穫のために葉っぱ切るべきか

-

植え替えと株分けで株を若返らせる

-

収穫適期を逃さないことも重要

正しい芽が出る時期と植え付け方法

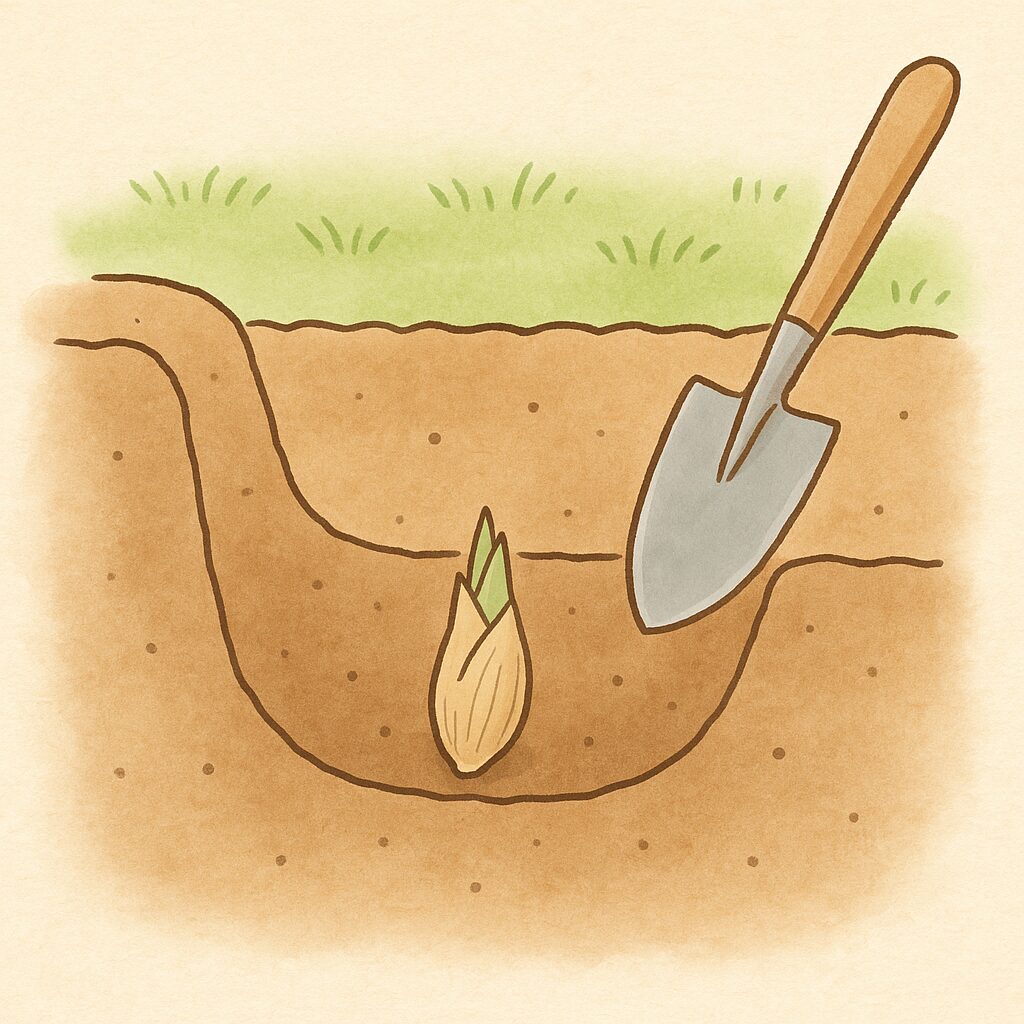

みょうが栽培の成功は、適切な時期に正しく植え付けることから始まります。みょうがの芽が出る時期は、一般的に春、3月下旬から4月上旬にかけてです。これは、地中の温度が15℃前後になると地下茎の活動が活発になり、発根・発芽が始まるためです。このタイミングに合わせて植え付けを行うことで、スムーズな初期生育を促すことができます。

植え付けの適期

植え付けに最も適した時期は、芽が動き出す前の2月上旬から4月中旬頃です。この時期に園芸店やホームセンターで販売されている地下茎(根株)を入手し、購入後はなるべく早く植え付けるようにしましょう。地下茎を袋に入れたまま長く放置すると、カビが生えたり乾燥したりして、発芽能力が低下してしまいます。

正しい植え付けの手順

地植えの場合は、植え付けの2週間ほど前に苦土石灰をまいて土壌を中和し、1週間前に堆肥や腐葉土をすき込んで水はけと保水性の良い土を作っておきます。植え付けの際は、深さ5cm程度の溝を掘り、地下茎の芽が上を向くように配置します。株と株の間隔(株間)は、地植えなら20~30cm、プランターなら15cm程度あけるのが目安です。土をかぶせた後はたっぷりと水を与え、乾燥防止のために株元に敷き藁や腐葉土でマルチングをしておくと、その後の管理が楽になります。これらの基本的な手順を守ることが、発芽を確実にし、その後の健全な成長の土台を築くことにつながります。

プランターでの栽培なら管理しやすい

前述の通り、地植えのみょうがは地下茎で増えすぎるという問題がありますが、プランターで栽培することによって、この悩みを簡単に解決できます。プランター栽培は生育範囲が物理的に限定されるため、管理が非常にしやすく、ベランダなどの限られたスペースでも気軽に始められるのが大きなメリットです。

プランターと用土の選び方

みょうがは地下茎を伸ばすスペースが必要なため、プランターは深さが30cm以上ある深型のものを選びましょう。幅は60cm程度の標準的なものであれば、2~3株を植え付けることができます。用土は、市販されている野菜用の培養土を使えば手軽です。水はけを良くするために、プランターの底には必ず鉢底石を敷き詰めてください。さらに、培養土に腐葉土を1~2割ほど混ぜ込むと、みょうがが好む湿潤な環境を保ちやすくなります。

管理の注意点

プランター栽培で最も注意したいのは水切れです。地植えに比べて土が乾燥しやすいため、土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えるのが基本です。特に夏場は乾燥が激しいため、朝と夕方の2回水やりが必要になることもあります。

また、プランターの中はスペースが限られているため、2~3年もすると地下茎が鉢いっぱいに広がり「根詰まり」を起こします。根詰まりすると養分や水分を十分に吸収できなくなり、生育が悪くなって実もつかなくなります。このため、2~3年に1度は、春先に株を掘り上げて新しい土に植え替える作業が必要です。この手間はありますが、増えすぎを心配することなく、水やりや肥料の管理に集中できる点は、初心者にとって大きな利点と言えます。

成長を促す肥料おすすめの与え方

みょうがの健全な成長と豊かな収穫のためには、肥料を適切なタイミングでバランス良く与えることが不可欠です。基本は、植え付け時に土に混ぜ込む「元肥(もとごえ)」と、生育の様子を見ながら追加する「追肥(ついひ)」の二段構えで考えます。

まず元肥には、効果がゆっくりと長く続く「緩効性化成肥料」が適しています。これを植え付けの際に、土壌改良のための堆肥などと一緒に土に混ぜ込んでおきます。これにより、初期生育に必要な栄養分を安定して供給することができます。

追肥は、株の成長段階に合わせて行います。 1回目の追肥は、芽が出て葉が2~3枚になった頃が目安です。 2回目の追肥は、さらに成長して葉が7~8枚になった頃に行います。 その後は、収穫が終わるまで1ヶ月に1回程度、様子を見ながら化成肥料を少量施すと良いでしょう。

使用する肥料の種類としては、有機質肥料と化成肥料を組み合わせるのがおすすめです。それぞれの特徴を理解して使い分けることで、より効果的な栄養補給が可能になります。

重要な間引きのタイミングとやり方

間引きは、みょうが栽培において、風通しを良くして病害虫を防ぎ、株の健全な成長を促すために欠かせない大切な作業です。葉や茎が密集したままだと、株元が蒸れて病気の温床になったり、養分が分散して一つ一つの株が十分に育たなくなったりして、結果的に実のつきが悪くなってしまいます。

間引きを行う最適なタイミングは、本葉が4~5枚に成長し、株元が込み合ってきたと感じる頃です。この時期に、密集している部分や生育が明らかに悪い茎を選んで、地際に近い部分を清潔なハサミで切り取ります。手で引き抜くと、残したい株の地下茎まで傷つけてしまう可能性があるため、ハサミを使うのが安全です。

間引きの目安は、茎と茎の間が7~8cmほどあき、株元に風が通るくらいの空間ができる状態です。ただし、一度に間引きすぎると、かえって株の勢いが弱ってしまうこともあるので注意が必要です。あくまで「込み合っている部分を整理する」という意識で行いましょう。

また、興味深い点として、間引く際には「葉が完全に開いたもの」を選ぶと良いとされています。まだ葉が開いていない若い茎を間引くと、株が刺激されてかえって新しい茎を増やそうとすることがあるためです。間引き作業の後は、株元が乾燥しないように、軽く土寄せをしておくと、株の安定にもつながります。この一手間が、健康な株を維持し、たくさんの実を収穫するための基盤となります。

収穫のために葉っぱ切るべきか

「みょうがの葉は収穫前に切るべきか」という疑問は、多くの人が抱く点です。結論から言うと、収穫のために全ての葉を事前に切り落とす必要は全くありません。葉は光合成を行い、株全体を成長させるための栄養を作り出す重要な器官であり、これを全て取り除いてしまうと、かえって株が弱り、実のつきが悪くなる原因となります。

ただし、これは「葉に一切手をつけてはいけない」という意味ではありません。前述の「間引き」と同様の考え方で、部分的に葉を整理することは、むしろ収穫量を増やす上で効果的です。

具体的には、以下のような葉を対象に剪定を行います。 一つ目は、密集している部分の葉です。葉が重なり合って株元の風通しを悪くしている場合は、その原因となっている葉を葉柄ごと根元から切り取ります。これにより、病害虫の予防につながります。 二つ目は、黄色く変色した葉や、病気の兆候が見られる葉です。これらは光合成の能力が落ちているだけでなく、病気の感染源になる可能性があるため、見つけ次第速やかに取り除きましょう。

剪定を行う際は、切り口から雑菌が入るのを防ぐため、あらかじめアルコールなどで消毒した清潔なハサミを使用することが大切です。

そして、みょうがの収穫が全て終わった後(秋以降)には、地上部の葉や茎は自然に枯れていきます。この枯れた地上部は、そのままにしておいても問題ありませんが、見た目をすっきりさせたい場合や、翌春の作業をしやすくするために、地際で全て刈り取っておくと良いでしょう。

植え替えと株分けで株を若返らせる

みょうがは一度植えれば数年間は収穫が楽しめる多年草ですが、同じ場所で何年も育て続けていると、次第に実のつきが悪くなってきます。これは、土の中で地下茎が密集して「根詰まり」を起こしたり、土の栄養分が枯渇したり、特定の病原菌が増える「連作障害」が原因です。この問題を解決し、再びたくさんの実を収穫できるように株をリフレッシュさせる作業が「植え替え」と「株分け」です。

最適な時期と頻度

植え替えと株分けに最も適した時期は、みょうがの休眠期が終わり、新芽が動き出す直前の2月から3月頃です。この時期に行うことで、株へのダメージを最小限に抑え、その後の活着をスムーズにすることができます。頻度の目安としては、プランター栽培の場合は2年に1回、地植えの場合は3~4年に1回行うのが理想的です。

作業の手順

まず、株の周囲をスコップなどで大きく掘り、地下茎を傷つけないように注意しながら株全体を掘り上げます。掘り上げた株から古い土を優しく払い落とし、黒ずんで古くなった根や、細く弱々しい地下茎をハサミで整理します。

次に「株分け」です。健康で太い地下茎を、1つの塊に2~4個の芽がつくように、長さ10~15cm程度に切り分けていきます。これが新しい苗となります。

最後に「植え替え」です。株分けした地下茎を、新しい用土を入れた別のプランターや、堆肥などをすき込んで土壌改良した新しい場所に植え付けます。連作障害を避けるため、必ず以前とは違う場所か、全く新しい土を使うことが非常に重要です。この作業によって、株が若返り、再び元気に成長してたくさんの実をつけてくれるようになります。

収穫適期を逃さないことも重要

丹精込めて育て、ようやく花蕾(実)が顔を出しても、収穫のタイミングを逃してしまうと、みょうが本来の風味や食感を存分に楽しむことができなくなります。みょうがの収穫で最も大切なのは、「花が咲く前に収穫する」ということです。

スーパーなどで見かける、ぷっくりと締まった状態のみょうがは、花のつぼみです。このつぼみの中にクリーム色の花が咲いてしまうと、組織が柔らかくなってしまい、みょうが特有のシャキシャキとした食感が失われます。また、香りも弱くなってしまう傾向があります。

収穫の時期は、品種によって異なり、主に6月下旬から8月頃に収穫できる「夏みょうが」と、8月から9月頃に収身できる「秋みょうが」があります。収穫時期が近づいてきたら、株元の地面を注意深く観察しましょう。マルチングをしている場合は、それを少しめくってみると、土からピンク色の頭がひょっこりと顔を出しているのを見つけられるはずです。

花蕾が2~3cmほどの大きさになり、全体がふっくらと固く締まっていたら収穫の合図です。収穫方法は簡単で、花蕾の根元を指でつまみ、軽くねじるようにして引き抜きます。硬い場合は、根元にハサミを入れて切り取っても構いません。一つの株から次々と花蕾が出てくるため、見つけ次第、適期を逃さずに収穫していくことが、美味しいみょうがを味わうための最後の秘訣です。

みょうがが実がならない時のチェックポイント

ここまで解説してきた内容を踏まえ、あなたのみょうがが実をつけない原因を見つけ出し、解決するためのチェックポイントを以下にまとめます。

-

日当たりが強すぎる場所に植えていないか

-

土がカラカラに乾燥しすぎていないか

-

夏場の水やりは不足していないか

-

地植えで地下茎が増えすぎていないか

-

プランター栽培で根詰まりしていないか

-

葉や茎が密集して風通しが悪くないか

-

窒素分が多い肥料ばかり与えていないか

-

リン酸やカリを含む肥料をバランス良く使っているか

-

定期的な間引き作業を怠っていないか

-

間引きは本葉が4~5枚の頃が目安

-

収穫前に健康な葉まで全て切っていないか

-

植え付けは2月~4月の適期に行ったか

-

数年間、植え替えや株分けをしていないのではないか

-

植え替えの際は新しい土を使っているか

-

花が咲いてしまう前に収穫しているか