丹精込めて育ててきたとうもろこし。収穫を心待ちにしていたのに、皮を剥いてみたら実がスカスカだった、という経験はありませんか。とうもろこしの実がならない、あるいは実が小さいといった悩みは、家庭菜園で非常によくある失敗の一つです。そもそも雄花が出ない、あるいは雌花が出ないという状況では、実がなることさえ期待できません。

丹精込めて育ててきたとうもろこし。収穫を心待ちにしていたのに、皮を剥いてみたら実がスカスカだった、という経験はありませんか。とうもろこしの実がならない、あるいは実が小さいといった悩みは、家庭菜園で非常によくある失敗の一つです。そもそも雄花が出ない、あるいは雌花が出ないという状況では、実がなることさえ期待できません。

実が付かない原因は一つとは限らず、とうもろこしの実がどこにどうやってできるのか、そして実がなるまでの仕組みを正しく理解することが、問題解決の第一歩となります。この記事では、とうもろこし栽培で直面しがちな「実がならない」問題に焦点を当て、その原因と具体的な対策を、専門的な視点から分かりやすく解説していきます。

この記事を読むことで、以下の点が明確になります。

ポイント

-

とうもろこしの実がなる基本的な仕組み

-

雄花や雌花が出ないといった花に関する問題点

-

実が付かない、または小さくなる主な原因

-

失敗を防ぐための具体的な栽培管理のコツ

とうもろこしが実がならない?基本の仕組みと花の重要性

-

そもそも、とうもろこしの実はどこ?

-

種まきから実がなるまでの流れ

-

雄花が出ないときのチェックポイント

-

雌花が出ないのはなぜ?

-

受粉不良が実が付かない原因に

そもそも、とうもろこしの実はどこ?

とうもろこしの「実」とは、一般的に私たちが食べている黄色い粒の一つひとつのことです。植物学的には、この粒は「穎果(えいか)」または「子実」と呼ばれる果実に分類されます。そして、とうもろこしの雌穂から出ているフサフサとした「ひげ」、これは絹糸(けんし)と呼ばれる雌しべにあたります。

この絹糸は、一粒一粒の実と一本ずつ繋がっています。つまり、ひげの本数と実の粒の数は同じということです。このため、ひげが多い雌穂ほど、たくさんの実が詰まっている可能性が高いと言えます。

私たちが普段食べているのは、この穎果がまだ成熟しきっていない、柔らかくて甘い状態のものです。とうもろこしの構造を理解する上で、まずは「ひげの一本一本が、実の一粒一粒に繋がっている」という点を覚えておくことが、栽培のヒントになります。

種まきから実がなるまでの流れ

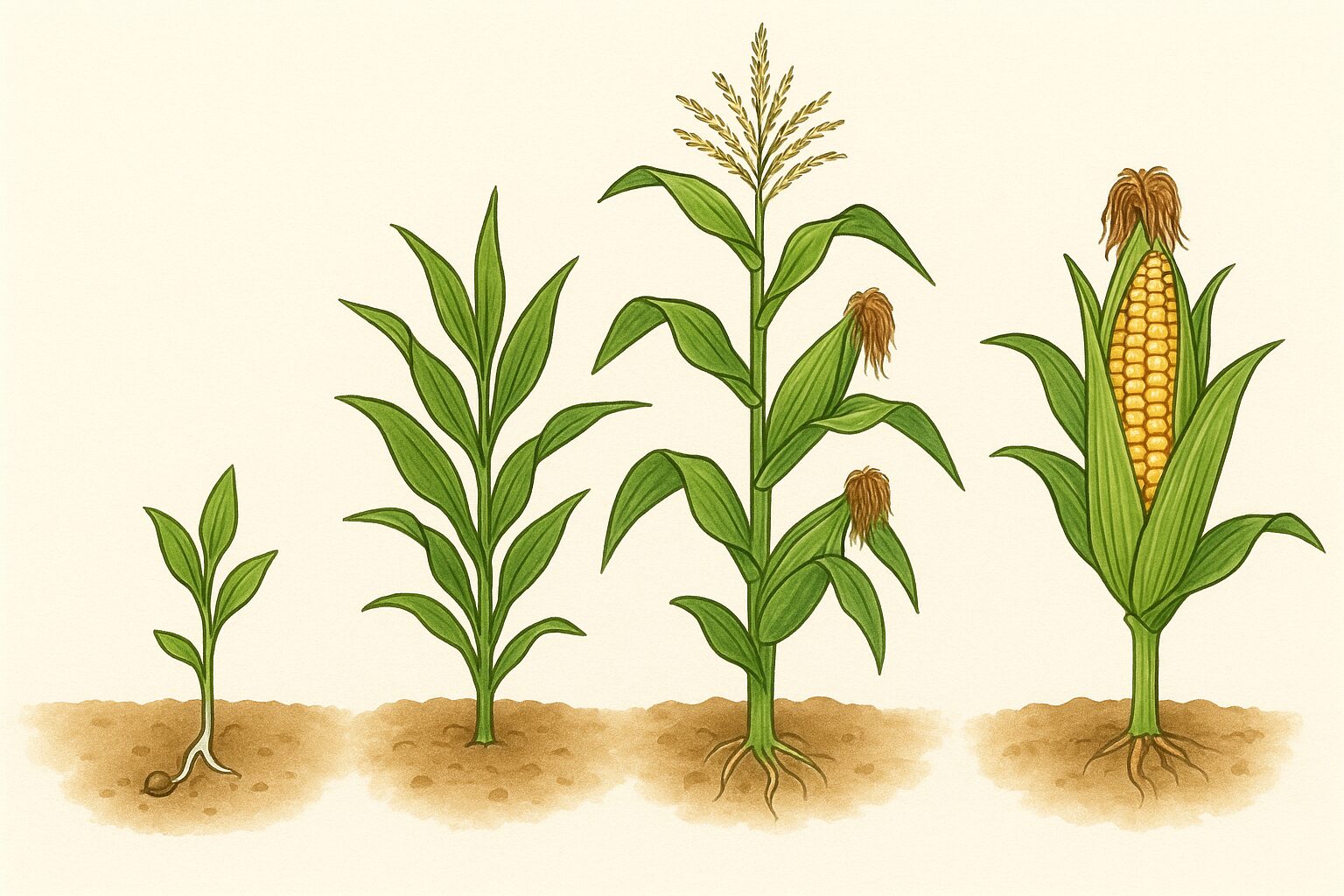

とうもろこしが実をつけるまでには、決まった生育プロセスがあります。一般的に、種をまいてから収穫できるまでの期間は、約90日が一つの目安です。もちろん、この日数は品種や栽培する地域の気候によって変動します。

生育の大きな流れは以下の通りです。

-

発芽・初期生育: 種まき後、発芽して本葉が育ち始めます。

-

成長期: ぐんぐん草丈が伸び、葉の数も増えていきます。

-

出穂(しゅっすい): 株の先端に雄穂(おすい)と呼ばれる雄花が現れ、少し遅れて茎の途中に雌穂(めすい)、つまり実になる部分ができます。

-

開花・受粉: 雄穂から花粉が飛散し、雌穂の絹糸に付着することで受粉が成立します。

-

登熟(とうじゅく): 受粉後、実が大きく成熟していきます。この期間は約20日から30日ほどです。

-

収穫: 絹糸が茶色く枯れた頃が収穫の適期です。

この一連の流れの中で、特に重要なのが「出穂」から「受粉」にかけての期間です。この段階で何らかの問題が発生すると、実がならなかったり、できても小さかったりする原因に直結します。

雄花が出ないときのチェックポイント

とうもろこしの株のてっぺんに現れる雄穂(雄花)は、受粉に不可欠な花粉を供給する重要な役割を担います。この雄穂が正常に出てこない場合、受粉ができず、結果として実はつきません。雄花が出ない場合に考えられる主な原因は、生育初期の不調に起因することが多いです。

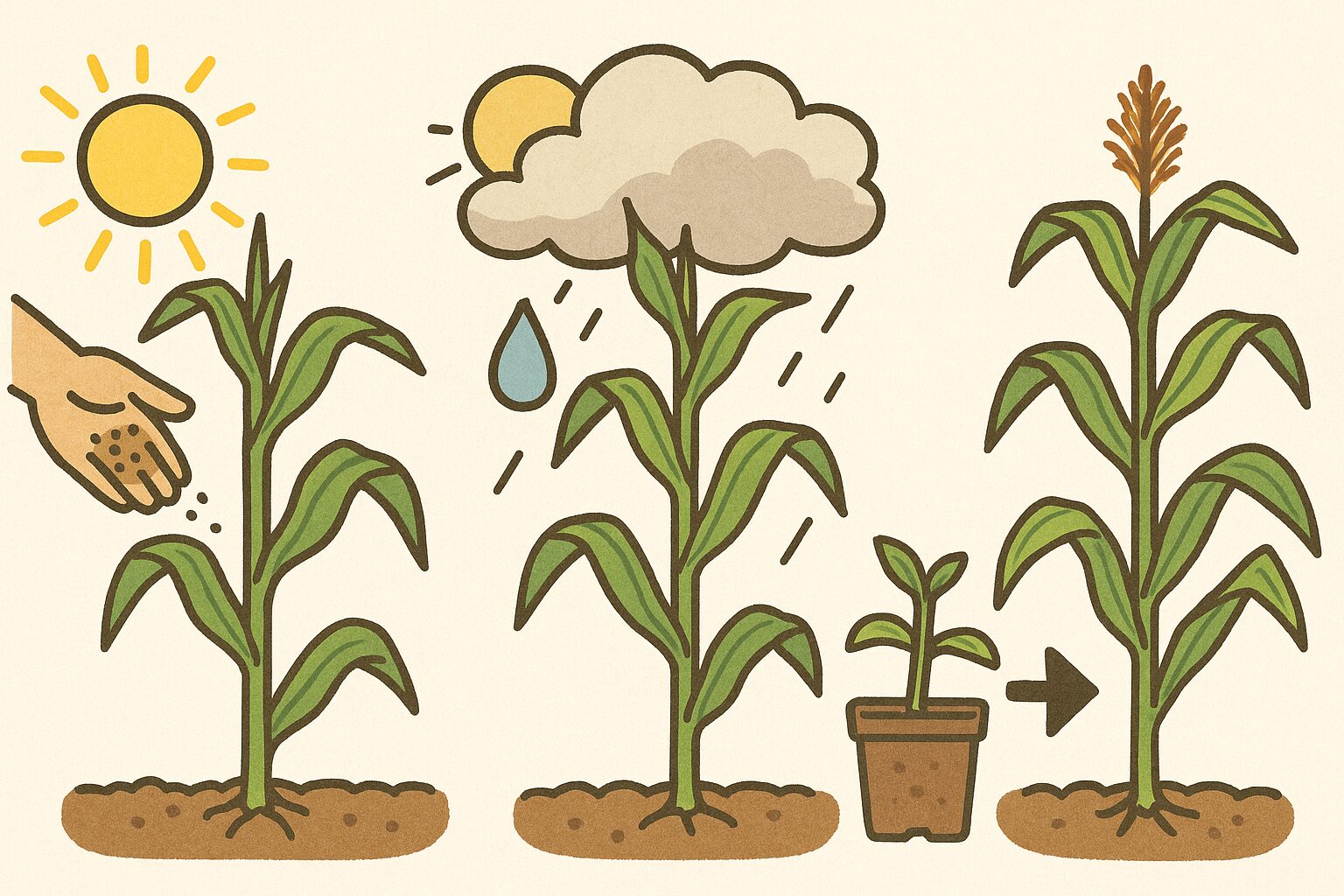

肥料や水の不足

とうもろこしは、生育初期から中期にかけて急激に成長するため、多くの栄養と水分を必要とします。特に草丈が膝の高さ(約50cm)に達する頃は、追肥の重要なタイミングです。この時期に肥料や水が不足すると、株全体の生育が停滞し、雄穂を形成するエネルギーが足りなくなってしまうことがあります。

日照不足

とうもろこしは、強い日差しを好む植物です。日当たりの悪い場所で栽培すると、光合成が十分に行われず、株が軟弱に育ってしまいます。このような株は、花をつけるための体力が不足しがちです。

苗の老化

育苗ポットで苗を育てる場合、植え付けのタイミングが遅すぎると、根がポット内で詰まってしまい(根鉢)、老化苗になります。老化苗は畑に定植してもスムーズに根を張ることができず、その後の生育に悪影響を及ぼし、雄穂が出にくくなる一因となります。若々しい苗を適切な時期に植え付けることが大切です。

雌花が出ないのはなぜ?

受粉の受け手となる雌穂(雌花)、特にその先端から伸びる絹糸が出てこない場合も、当然ながら実はなりません。雌穂の生育不良は、雄穂が出ない原因と共通する部分も多いですが、特に株が受けるストレスが関係していることがあります。

考えられる原因は、肥料不足、水不足、日照不足といった基本的な生育条件の不備が挙げられます。前述の通り、とうもろこしは多くの養分を要求するため、追肥のタイミングが遅れたり量が不足したりすると、株は実をつけるよりも自身の生命維持を優先し、雌穂の生育が後回しにされがちです。

また、生育中のストレスも大きな要因です。例えば、植え付け時に根をひどく傷つけてしまったり、中耕(土寄せ)の際に根を切ってしまったりすると、株は一時的に大きなダメージを受けます。このようなストレスがかかると、雌穂の出現が遅れたり、最悪の場合は出てこなくなったりします。

さらに、高温や低温、乾燥や過湿といった天候不順が続くと、雄穂と雌穂の出るタイミングにズレ(雄穂先熟)が生じやすくなります。たとえ雌穂が出てきても、受粉すべき雄穂の花粉が終わっていては意味がありません。

受粉不良が実が付かない原因に

雄穂と雌穂が無事に出そろっても、受粉がうまくいかなければ、実はつきません。とうもろこしの実が先端まで詰まらずに歯抜けの状態になったり、スカスカになったりする最も一般的な原因が、この「受粉不良」です。

とうもろこしは、風によって花粉が運ばれる「風媒花」です。雄穂から出た大量の花粉が風に乗り、雌穂の絹糸に付着して初めて受粉が完了します。このため、受粉が成功するかどうかは天候に大きく左右されます。

例えば、開花時期に雨が降り続くと、花粉が雨で流されてしまい、うまく飛散しません。逆に、全く風がない無風状態が続いても、花粉が雌穂まで届きにくくなります。

また、栽培している本数が少ない場合も受粉不良が起きやすくなります。数本しか植えていないと、花粉の絶対量が少なく、風向きによっては自身の雌穂や隣の株の雌穂にうまく届かないことがあります。これを防ぐためには、とうもろこしは1列で長く植えるよりも、複数列でブロック状にまとめて植える方が、花粉が全体に行き渡りやすく、受粉率が高まります。家庭菜園で本数が少ない場合は、雄穂を切り取って雌穂の絹糸に直接ポンポンと軽く叩きつけるようにして「人工授粉」を行うのが確実な対策となります。

とうもろこしの実がならない生育環境の5つの問題点

-

肥料の量やタイミングは適切か

-

水不足や日照不足になっていないか

-

過密栽培による生育不良

-

病害虫や鳥獣害の見落とし

-

土壌環境や連作障害も確認

-

まとめ:とうもろこしが実がならない原因の特定法

実が小さいのは栄養不足が原因かも

受粉はうまくいったはずなのに、収穫してみたら実が小さく、粒も細くて未熟だったというケースも少なくありません。このような症状の多くは、実が大きく育つための栄養が不足していることが原因と考えられます。

とうもろこしの実は、受粉してから収穫までの約20〜30日間で急速に肥大します。この時期は、人間で言えば最も食欲旺盛な成長期にあたり、非常に多くの栄養を必要とします。この大切な時期に栄養が不足すると、粒が大きくならず、穂の先端まで養分が行き渡らずに細く尖ったままになってしまう「先端不稔(せんたんふねん)」という状態を引き起こしやすくなります。

葉の色が薄い黄緑色になっている場合は、栄養不足の分かりやすいサインです。特に窒素やカリウムが不足すると、実の肥大に直接影響が出ます。栄養が足りているかどうかは、単に肥料をやったかどうかではなく、とうもろこしの成長段階に必要な栄養素を、必要なタイミングで供給できているかが鍵となります。

肥料の量やタイミングは適切か

前述の通り、とうもろこしは「肥料食い」と呼ばれるほど多くの肥料を必要とする作物です。そのため、肥料の与え方は収穫量を大きく左右します。特に元肥と追肥の役割を理解し、適切なタイミングで施用することが大切です。

元肥の役割と注意点

元肥は、植え付け前に畑に施す肥料で、植物の初期生育を支える土台となります。ここで肥料が不足すると、スタートダッシュに失敗し、その後の成長にずっと影響が残ってしまいます。堆肥などの有機物と共に、窒素・リン酸・カリがバランス良く配合された肥料を、植え付けの1〜2週間前には施して土によくなじませておきましょう。

追肥の重要性とタイミング

追肥は、生育の途中で不足する養分を補うために行います。とうもろこし栽培で最も重要な追肥のタイミングは2回あります。

水不足や日照不足になっていないか

肥料と並んで、とうもろこしの生育に欠かせないのが「水」と「日光」です。これらの基本的な環境要因が不足すると、株全体の活力が失われ、実の付き方や大きさに悪影響を及ぼします。

水不足の影響

とうもろこしは、特に水分を多く必要とする時期が2回あります。1回目は雄穂と雌穂が出る「開花期」、2回目は受粉後に実が大きくなる「肥大期」です。この時期に土壌が乾燥すると、受粉がうまくいかなかったり、実が十分に大きくならなかったりします。

梅雨明け後の高温期に乾燥が続く場合は特に注意が必要です。土の表面が乾いていたら、朝や夕方の涼しい時間帯に、株元にたっぷりと水やりを行いましょう。マルチング(ビニールなどで土の表面を覆うこと)は、土壌水分の蒸発を防ぎ、乾燥対策として非常に有効です。

日照不足の影響

とうもろこしは、その見た目からも分かる通り、太陽の光をたくさん浴びて育つ「陽性植物」です。日照時間が短いと光合成が十分に行えず、株が細く弱々しく育ってしまいます。このような株では、良い実をたくさんつけることは期待できません。

栽培場所を選ぶ際は、少なくとも1日に6時間以上は直射日光が当たる場所が理想です。建物の陰や、他の背の高い作物の影にならないか、事前に確認することが大切です。また、後述する過密栽培も、株同士が影を作り合い、日照不足の原因となることがあります。

過密栽培による生育不良

たくさん収穫したいという思いから、つい株同士の間隔を詰めて植え付けてしまうことがあります。しかし、この「過密栽培」は、とうもろこしの生育不良を招く大きな原因の一つです。

株と株の間隔(株間)が狭すぎると、いくつかの問題が発生します。まず、根が十分に張るスペースがなくなり、土の中の水分や養分を奪い合うことになります。また、葉が重なり合うことで、株元への日当たりや風通しが悪化します。

日当たりが悪くなれば光合成が不足し、風通しが悪くなれば受粉の効率が落ちるだけでなく、病害虫が発生しやすい環境にもなります。結果として、どの株も十分に成長できず、全体的に茎が細く、実も小さいものしか収穫できないという事態に陥りがちです。

とうもろこしを栽培する際の適切な株間は、おおむね30cm程度、列と列の間(条間)は60cm以上確保するのが一般的です。少しもったいないと感じるかもしれませんが、適切なスペースを確保することが、結果的に一つひとつの実を大きく育て、全体の収穫量を増やすことに繋がります。

病害虫や鳥獣害の見落とし

順調に育っているように見えても、収穫直前に病害虫や鳥獣の被害に遭い、台無しになってしまうことがあります。特にとうもろこしは、甘くて栄養価が高いため、多くの外敵に狙われやすい作物です。

代表的な害虫「アワノメイガ」

とうもろこしの最大の害虫とも言えるのが「アワノメイガ」です。この蛾の幼虫は、雄穂や茎、そして実の中にまで侵入して食い荒らします。特に実の中に侵入されると、フンで汚れて食べられなくなり、商品価値はゼロになってしまいます。雄穂が出始める頃に、穂に殺虫剤を散布するのが効果的な予防策です。家庭菜園では、雌穂が出た後にストッキングタイプの水切りネットなどを被せておくと、物理的に侵入を防ぐことができます。

鳥獣による食害

甘みが増してくる収穫直前の時期は、カラスやハクビシンなどの鳥獣にとっても絶好のご馳走です。嘴で突かれたり、器用に皮を剥いて食べられたりする被害が多発します。対策としては、畑全体を防鳥ネットで覆うのが最も確実です。また、一本一本の実に袋をかける「袋がけ」も有効ですが、手間がかかるのが難点です。被害が出始めてからでは遅いため、実が膨らみ始めたら早めに対策を講じることが肝心です。

土壌環境や連作障害も確認

毎年同じ場所でとうもろこしを栽培している場合、「連作障害」が原因で生育が悪くなっている可能性があります。連作障害とは、同じ科の作物を同じ土壌で作り続けることによって、特定の病原菌や害虫が増えたり、土壌の栄養バランスが偏ったりして、作物がうまく育たなくなる現象です。

とうもろこしは、特に「紋枯病」などの土壌病害による連作障害が出やすいとされています。一度発生すると、土壌消毒をしない限り改善は難しい場合があります。

対策としては、輪作(りんさく)を心がけることが基本です。とうもろこし(イネ科)を栽培した翌年は、マメ科やナス科など、科の異なる作物を植えるように計画しましょう。少なくとも1〜2年は同じ場所での栽培を空けるのが理想です。

また、とうもろこしは弱酸性(pH6.0〜6.5)の土壌を好みます。日本の土壌は酸性に傾きがちなので、植え付け前に苦土石灰などをまいて酸度を調整しておくことも、健全な生育を促す上で大切なポイントとなります。

まとめ:とうもろこしが実がならない原因の特定法

ここまで、とうもろこしが実がならない様々な原因と対策について解説してきました。問題解決のためには、まずご自身のとうもろこしがどの段階で問題を抱えているのかを冷静に見極めることが重要です。最後に、原因を特定するためのチェックリストをまとめます。

-

とうもろこしの実は雌穂の粒一つひとつである

-

実の粒と雌穂のひげ(絹糸)は一本ずつ繋がっている

-

収穫までの日数は品種にもよるが約90日が目安

-

株の先端に出る雄穂(雄花)は花粉を供給する

-

雄花が出ない主な原因は初期の生育不良にある

-

茎の途中に出る雌穂(雌花)が実になる部分である

-

雌花が出ないのは栄養不足やストレスが関係する

-

受粉期に雨や無風が続くと実が付かなくなる

-

本数が少ない場合は人工授粉が確実な対策となる

-

実が小さい根本原因は多くの場合で栄養不足である

-

肥料は元肥と2回の追肥(膝丈期・出穂期)が基本

-

特に開花期と実の肥大期は水不足に注意する

-

日照不足は光合成を妨げ株の成長を鈍らせる

-

株間が狭い過密栽培は生育不良を招く

-

アワノメイガや鳥獣害は収穫直前に被害が出やすい

-

同じ場所で栽培を続けると連作障害のリスクが高まる

-

原因は一つとは限らず複合的に発生していることも多い