大切に育てているすももの木に実がならないと、何か問題があるのかと心配になりますよね。そもそも花が咲かない場合や、植えてから実がなるまで一体何年で実がなるのか、木の寿命はどのくらいなのか、といった基本的な疑問を抱えている方もいるかもしれません。

大切に育てているすももの木に実がならないと、何か問題があるのかと心配になりますよね。そもそも花が咲かない場合や、植えてから実がなるまで一体何年で実がなるのか、木の寿命はどのくらいなのか、といった基本的な疑問を抱えている方もいるかもしれません。

また、すももには受粉樹が必要だと聞くけれど、具体的にどうすれば良いのか、あるいは、すももの受粉に梅は使えるのかといった、より踏み込んだ栽培のコツについて知りたい方もいるでしょう。中には、すももは庭に植えてはいけないという話を耳にして、不安に感じている方もいるかもしれません。

この記事では、すももの木に実が付かないさまざまな原因を紐解き、ご家庭で美味しい果実を収穫するための具体的な対策と、正しい育て方のポイントを詳しく解説していきます。

ポイント

-

すももに実がならない主な原因

-

受粉を成功させるための具体的な方法

-

実付きを良くする日々の手入れと管理のコツ

-

苗木を植えてから収穫までの流れと注意点

すももの木に実がならない主な原因とは

-

花が咲かないのはなぜ?

-

受粉樹は必要?自家不結実性について

-

すももの受粉に梅は使える?

-

剪定不足も実がならない原因に

-

肥料や水やりは適切ですか?

花が咲かないのはなぜ?

すももの木に実がならない以前の問題として、そもそも花が咲かないというケースがあります。花が咲かなければ果実は結実しないため、まずは開花の条件が整っているかを確認することが大切です。

主な理由として、日照不足が考えられます。すももは日光を非常に好む植物であり、1日に最低でも6時間以上の日当たりを確保することが理想的です。日当たりが悪い場所では、木が十分に光合成を行えず、花芽を形成するためのエネルギーが不足してしまいます。

また、肥料の与え方も開花に影響を及ぼします。特に、窒素成分の多い肥料を過剰に与えると、葉や枝ばかりが生い茂る「枝葉繁茂(しようはんも)」という状態になり、花芽が付きにくくなることがあります。花付きや実付きを良くするためには、リン酸やカリウムを多く含む肥料を適切に施すことが鍵となります。

さらに、植え付けたばかりの若い木である可能性も考慮しなくてはなりません。すももの木が成熟し、安定して花を咲かせるようになるまでには、品種や環境にもよりますが、数年かかるのが一般的です。

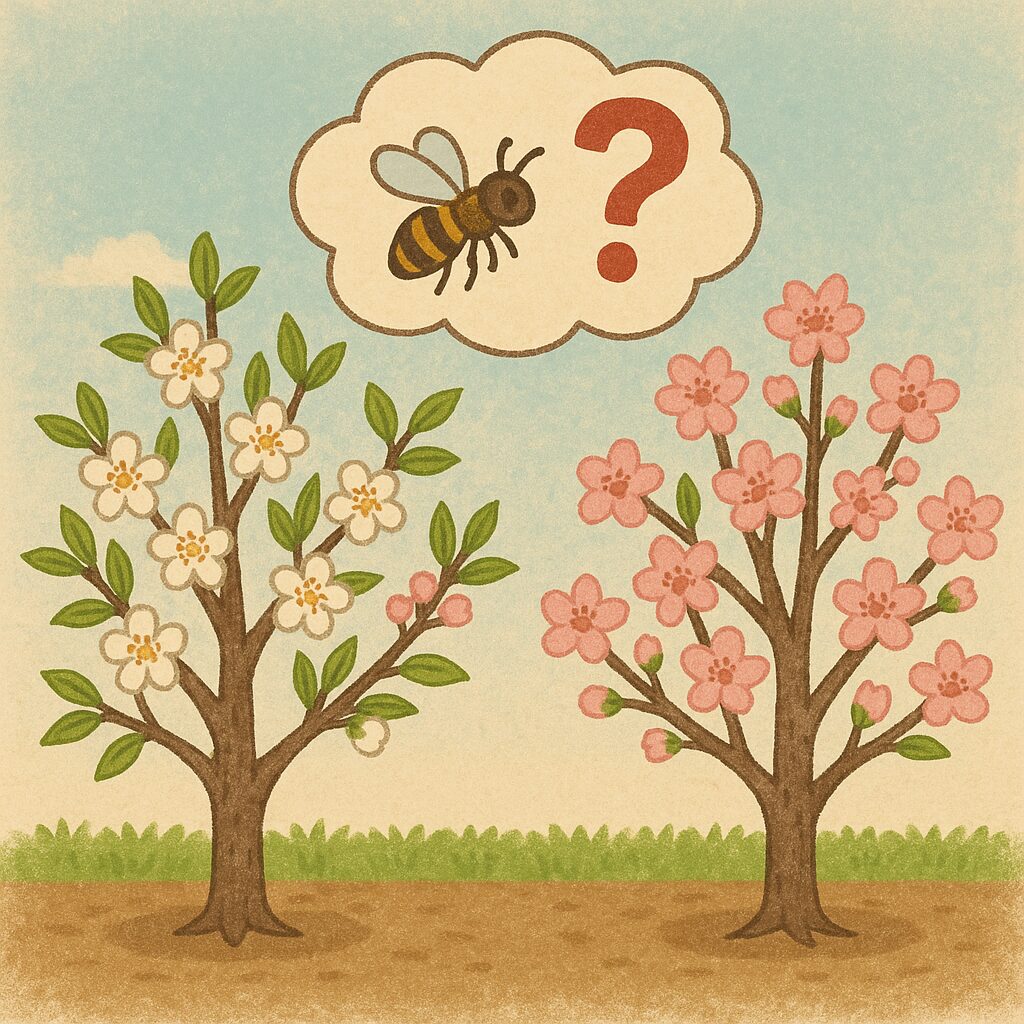

受粉樹は必要?自家不結実性について

すももの花は咲くのに実がならない場合、受粉がうまくいっていない可能性が非常に高いです。これは、多くのすももの品種が持つ「自家不結実性(じかふけつじつせい)」という性質が原因です。

自家不結実性とは、同じ品種の花粉では受粉しても、実がなりにくい、あるいは全くならない性質のことを指します。そのため、安定して実を収穫するには、異なる品種の木を近くに植え、お互いの花粉で受粉を助け合う「受粉樹」が必要となるのです。

受粉樹選びのポイント

受粉樹を選ぶ際には、2つの重要なポイントがあります。1つ目は、メインで育てたい品種と受粉樹の開花時期が重なることです。開花のタイミングがずれていると、そもそも受粉の機会がありません。2つ目は、品種間の相性です。品種によっては相性が悪く、花粉を交換しても結実しない「交配不和合性」という組み合わせも存在します。

代表的な品種と受粉樹の相性

一般的に、多くの品種の受粉樹として利用できるのが「サンタローザ」や「ビューティ」といった品種です。これらの品種は、他の多くのすももの品種と相性が良いことで知られています。以下に代表的な組み合わせの例を挙げます。

すももの受粉に梅は使える?

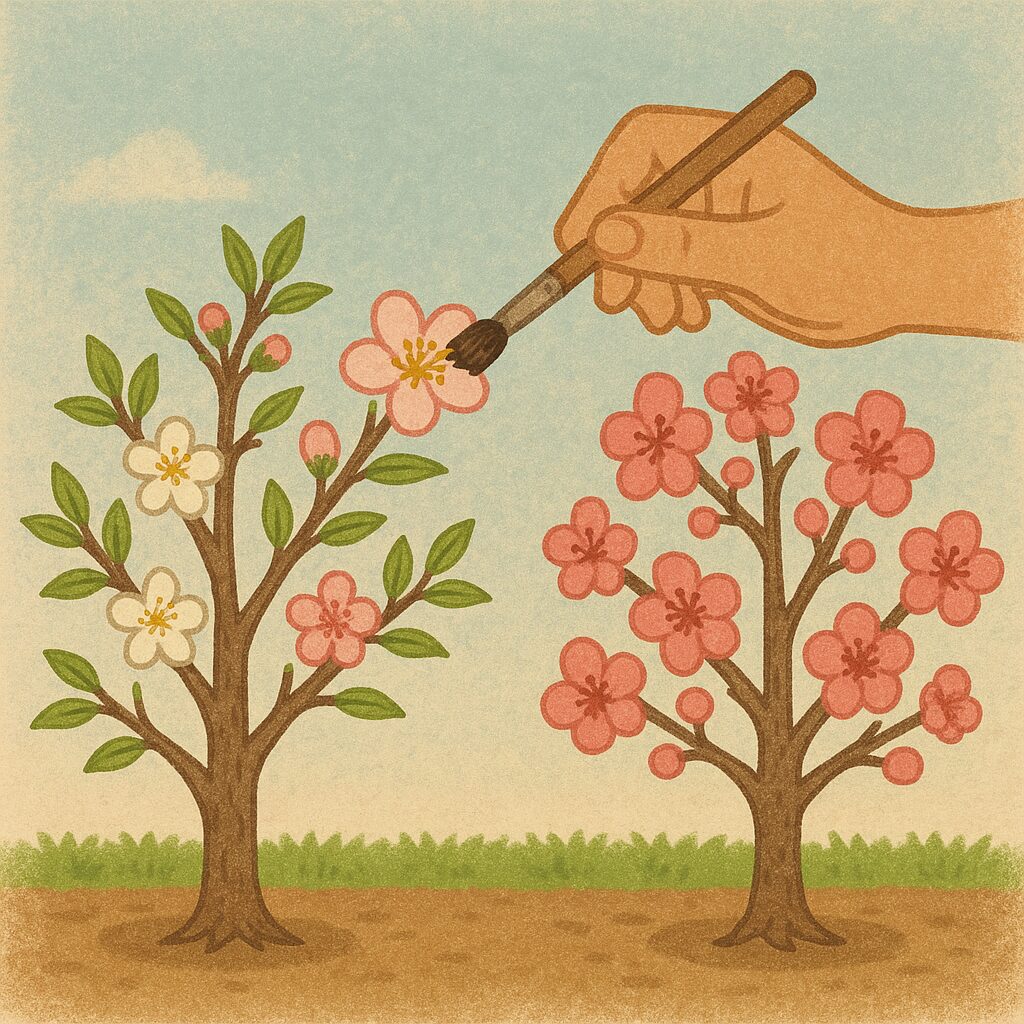

「すももの受粉に、庭に植えてある梅の花粉は使えないだろうか」と考えたことがある方もいるかもしれません。結論から言うと、これは試してみる価値のある方法です。

すももと梅は、同じバラ科サクラ属に属する近縁種です。このため、遺伝的に近く、梅の花粉がすももの受粉を助けることがあります。実際に、すももの開花時期と梅の開花時期が合えば、梅の花から花粉を採取し、すももの雌しべに人工的に授粉させることで結実したという例も報告されています。

ただし、これはあくまで補助的な手段と考えるのが良いでしょう。全ての品種の組み合わせで成功するとは限りませんし、品種間の相性も存在します。最も確実な方法は、前述の通り、相性の良いすももの受粉樹を植えることです。

ちなみに、この近縁関係を利用して、梅とすももを交配させて生まれた「露茜(つゆあかね)」という新しい品種も存在します。このことからも、両者の受粉が可能であることがうかがえます。もし受粉樹がなくて困っている場合は、開花タイミングが合う梅があれば、人工授粉を試してみるのも一つの手です。

剪定不足も実がならない原因に

すももの木の手入れにおいて、剪定は非常に重要な作業の一つです。適切な剪定を行わないと、実がならない原因となることがあります。

剪定の主な目的は、樹の形を整えるだけではありません。不要な枝を切り落とすことで、木の内部まで日光が均等に当たるようにし、風通しを良くすることが大きな目的です。日当たりと風通しが改善されると、光合成が促進されて木が健康に育ち、花芽が付きやすくなります。また、病害虫の発生を抑制する効果も期待できます。

逆に剪定を怠ると、枝が内側に向かって伸びたり、過密になったりして、木全体の風通しや日当たりが悪化します。このような環境では、花芽が形成されにくくなるだけでなく、ついても日照不足で落果しやすくなるのです。

ただし、剪定のやりすぎも禁物です。すももの花芽は、その年に新しく伸びた短い枝(短果枝)に付きやすい性質があります。やみくもに枝を切り詰めると、せっかく形成された花芽ごと切り落としてしまうことになりかねません。剪定は、木の生育状態を見ながら、不要な枝や枯れ枝、他の枝の成長を妨げる枝を中心に取り除くようにしましょう。最適な時期は、葉が落ちた後の冬(12月~2月頃)です。

肥料や水やりは適切ですか?

人間が食事から栄養を摂るように、すももの木も土から栄養と水分を吸収して成長します。この栄養や水分が不足したり、逆に過剰になったりすると、木が不健康になり、実をつけなくなることがあります。

まず、肥料についてです。すももは比較的多くの肥料を必要とする果樹です。特に、果実を大きく育てるためには、たくさんのエネルギーを使います。肥料が不足すると、花が咲かなかったり、咲いても実が大きくならずに途中で落ちてしまったりする「生理落果」の原因になります。寒肥として冬に有機質肥料(元肥)を、そして実がなり始めた初夏に化成肥料(追肥)を施すのが基本です。

一方で、前述の通り、窒素成分の多い肥料の与えすぎは禁物です。葉や枝ばかりが茂ってしまい、花芽の形成が妨げられることがあるため、パッケージの成分表示を確認し、リン酸やカリウムをバランス良く含む肥料を選びましょう。

水やりも同様に大切です。特に鉢植えで育てている場合は、土が乾燥しやすいため注意が必要です。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。地植えの場合は、植え付け直後や、雨が降らない日が続いて土が乾燥している時以外は、基本的に水やりの必要はありません。しかし、夏の高温期には土の状態をよく観察し、必要に応じて水を与えるようにしてください。

すももの木に実がならない悩みを解決

-

苗を植えて何年で実がなるのか

-

実がなるまでの年数と収穫時期

-

スモモの木の寿命はどのくらい?

-

庭に植えてはいけないと言われる理由

-

害虫対策と管理のポイント

-

たくさん実らせるための摘果のコツ

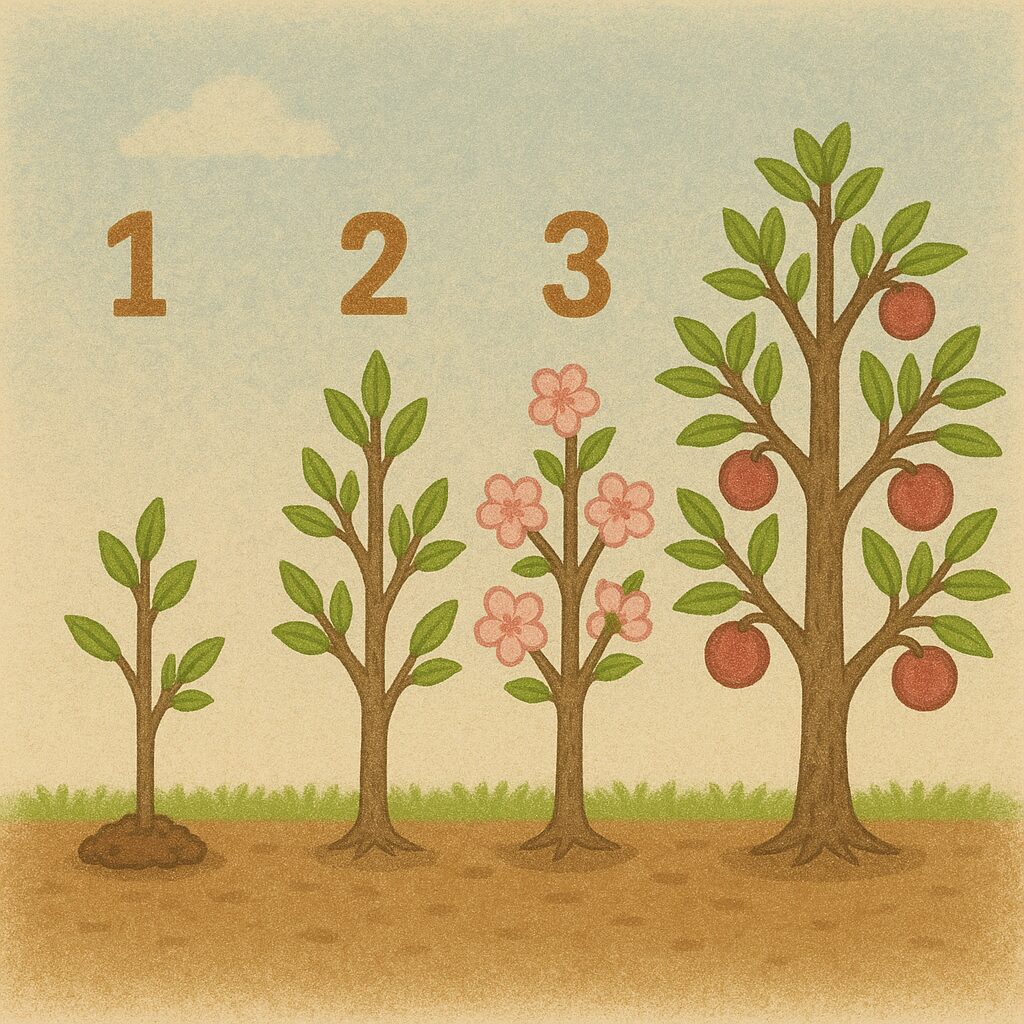

苗を植えて何年で実がなるのか

すももの苗木を植え付けた後、すぐに実がなるわけではありません。収穫の喜びを味わうまでには、少し時間が必要です。

一般的に、すももの苗木を植え付けてから、安定して実を収穫できるようになるまでには、およそ3年から4年の歳月がかかります。これは、木が十分に成長し、果実をならせるだけの体力を蓄えるために必要な期間です。

最初の1~2年は、主に根を張り、幹や枝を大きく成長させることにエネルギーを使います。この時期に焦って実をならせようとすると、木の成長が妨げられ、かえって将来の収穫量が減ってしまうこともあります。植え付け後の数年間は、まず木を健康に大きく育てることを目標に、適切な管理を続けることが大切です。3年目あたりから少しずつ花が咲き始め、徐々に収穫できるようになっていきます。

スモモの木の寿命はどのくらい?

すももの木は、一度植えれば非常に長く楽しむことができる果樹です。適切な管理を行えば、その寿命は一般的に50年以上にもなると言われています。

これは果樹の中でも長寿な部類に入り、親子二代、三代にわたって収穫を楽しむことも夢ではありません。病害虫に比較的強く、日本の気候にもよく適応するため、丈夫で育てやすいのが特徴です。

もちろん、これはあくまで適切な環境と手入れが前提です。日当たりや風通しの良い場所で、定期的な剪定や施肥、病害虫対策を行うことで、木は健康を保ち、長年にわたって美味しい実をつけ続けてくれます。

樹高は2メートルから4メートル程度に成長しますが、剪定によって家庭で管理しやすい大きさに調整することも可能です。このように、すももは長い期間、家族の成長と共に収穫の喜びをもたらしてくれる魅力的な果樹と言えます。

庭に植えてはいけないと言われる理由

時々、「すももは庭に植えてはいけない」という話を聞くことがありますが、これは大きな誤解です。結論から言うと、すももは庭木として非常に人気があり、育てやすい果樹の一つです。

では、なぜこのような話が出てくるのでしょうか。これには、いくつかの注意点を知らずに植えてしまい、後から管理に困るケースがあるためだと考えられます。

主な注意点

-

害虫の発生: すももはアブラムシやカイガラムシ、シンクイムシなどの害虫が発生しやすい果樹です。定期的な観察や対策を怠ると、木が弱ったり、果実が被害にあったりします。

-

スペースの問題: 成長すると樹高が4メートルほどになり、枝も横に広がるため、ある程度のスペースが必要です。狭い場所に植えると、隣家とのトラブルや、手入れのしにくさにつながることがあります。

-

落葉樹であること: すももは秋になると葉が落ちる落葉樹です。落ち葉の掃除が手間だと感じる方もいるかもしれません。

これらの点は、すももに限らず多くの果樹に共通する注意点です。事前にこれらの特性を理解し、対策を講じておけば、何の問題もありません。例えば、害虫対策として定期的に薬剤を散布したり、剪定で木の大きさをコントロールしたりすることで、十分に対応可能です。これらの注意点を踏まえた上で計画的に植えれば、すももは家庭で楽しむのに最適な果樹です。

害虫対策と管理のポイント

すももを健康に育て、美味しい実を収穫するためには、病害虫の対策が欠かせません。特に注意が必要なのは、アブラムシ、カイガラムシ、そして果実の中に侵入するシンクイムシ類です。

主な害虫と対策

-

アブラムシ: 新芽や若葉に大量に発生し、樹液を吸って木を弱らせます。見つけ次第、専用の殺虫剤で駆除するのが効果的です。牛乳をスプレーするなど、自然由来の方法もあります。

-

カイガラムシ: 枝や幹に張り付いて樹液を吸います。成虫は硬い殻で覆われているため薬剤が効きにくいですが、幼虫が発生する時期(5月~7月頃)に薬剤を散布するのが効果的です。また、冬の間にマシン油乳剤を散布すると、越冬中の成虫や卵を駆除できます。

-

シンクイムシ類(モモチョッキリなど): 果実の中に卵を産み付け、幼虫が内部を食害します。被害にあった果実は食べられなくなるため、予防が重要です。実に袋をかける「袋かけ」が最も確実な物理的防除法です。

これらの対策は、早期発見・早期対応が基本です。定期的に木の葉の裏や枝を観察する習慣をつけましょう。また、剪定によって風通しを良くすることも、病害虫の発生を抑える上で非常に効果があります。

たくさん実らせるための摘果のコツ

無事に受粉が成功し、たくさんの小さな実が付き始めると嬉しくなりますが、ここで欲張って全ての実を育てようとすると、かえって失敗につながることがあります。美味しい果実を収穫するために不可欠な作業が「摘果(てきか)」です。

摘果とは、つきすぎた果実を未熟なうちに取り除き、数を制限する作業のことを指します。この作業には、主に2つの重要な目的があります。

-

果実を大きく美味しくする: 実の数が多すぎると、木が持つ栄養が分散してしまい、一つ一つの実が大きく育ちません。数を減らすことで、残した実に栄養が集中し、大きく甘い果実を育てることができます。

-

木の負担を減らし、隔年結果を防ぐ: たくさんの実をならせると、木はエネルギーを使い果たしてしまい、翌年は疲れて実をつけなくなる「隔年結果」という現象を起こしやすくなります。毎年安定して収穫するためにも、摘果は必須の作業です。

摘果は、実の大きさが親指の頭くらいになった頃に行うのが一般的です。傷のある実や形の悪い実、上向きについている実などを優先的に取り除き、葉の数20~30枚あたりに1果程度が残るように間引くのが目安です。

まとめ:すももの木に実がならない時の確認点

この記事では、すももの木に実がならない原因と、その対策について詳しく解説してきました。最後に、確認すべき重要なポイントをまとめます。

-

実がならない主な原因は受粉、日照、肥料、剪定にある

-

多くの品種は自家不結実性で受粉樹が必要

-

受粉樹は開花時期が合い相性の良い品種を選ぶ

-

サンタローザやビューティは優秀な受粉樹になる

-

すももの受粉に梅の花粉を利用できる場合もある

-

1日6時間以上の日当たりを確保することが理想

-

窒素過多の肥料は花付きを悪くする

-

リン酸やカリウムを含む肥料を適切に施す

-

冬の適切な剪定は日当たりと風通しを改善する

-

花芽が付く短い枝を切りすぎないよう注意する

-

苗木を植えてから実がなるまでは3~4年かかる

-

木の寿命は50年以上と長く楽しめる

-

庭に植えてはいけないというのは誤解だが注意点はある

-

害虫対策やスペース確保、落葉の掃除は必要

-

つきすぎた実を間引く摘果作業で果実が大きく育つ

-

摘果は木の負担を減らし翌年の実付きを良くする