家庭菜園で人気のししとうですが、「苗を植えたのに花が咲かない」「花は咲くのに実がつかない」といった悩みを抱える方は少なくありません。栽培初心者の方が失敗や後悔をしないためには、ししとうの実がならない原因を正しく理解することが大切です。

家庭菜園で人気のししとうですが、「苗を植えたのに花が咲かない」「花は咲くのに実がつかない」といった悩みを抱える方は少なくありません。栽培初心者の方が失敗や後悔をしないためには、ししとうの実がならない原因を正しく理解することが大切です。

多くの場合、原因は日照不足や肥料不足にありますが、実は肥料過多が問題になることもあります。また、実がなるまでの期間や、受粉の仕組み、適切な追肥量を知っておかないと、なぜか実が小さいままだったり、収穫に至らなかったりします。この記事では、ししとう栽培でつまずきがちなポイントを網羅的に解説し、美味しいししとうを収穫するための具体的な方法をご紹介します。

ポイント

-

ししとうの実がならない主な原因

-

花が咲かない、実が小さいといった症状別の対策

-

初心者でも失敗しない栽培管理のコツ

-

収穫量を増やすための追肥や摘果のポイント

ししとうの実がならない主な原因とは?

-

そもそも花が咲かない時のチェック項目

-

花は咲くのに実がつかないのは受粉が原因

-

葉が黄色いのは肥料不足のサインかも

-

葉ばかり茂るのは肥料過多かもしれない

-

なぜか実が小さいまま大きくなれない理由

-

日照不足や水不足も大きな原因になる

ししとうが実をつけない時には、様々な原因が考えられます。ここでは、代表的な6つの原因と、それぞれの簡単な対策を表にまとめました。ご自身のししとうの状態と照らし合わせながら、原因を探るヒントにしてください。

そもそも花が咲かない時のチェック項目

ししとうの実がなるためには、まず花が咲くことが大前提です。花が咲かない場合、株の生育に必要なエネルギーが不足している可能性が考えられます。

その主な原因は「日照不足」です。ししとうはナス科の野菜で、十分な光合成を行うために強い日光を好みます。1日に最低でも6時間以上は直射日光が当たる場所で育てることが理想的です。ベランダ栽培などで日照時間が不足している場合は、置き場所を変えるなどの工夫が求められます。

次に考えられるのは「肥料不足」、特に花付きを良くする「リン酸」の不足です。生育初期には株を大きくするために窒素が多く必要ですが、花芽が作られる時期にはリン酸が欠かせません。肥料を与える際は、成分表示を確認する習慣をつけましょう。

また、「水不足」や「気温」も影響します。土が乾燥しすぎると生育が止まってしまいますし、生育適温である22℃~28℃から大きく外れる低温や高温も、株にとっては大きなストレスとなり、花を咲かせる体力を奪ってしまいます。これらの基本的な生育環境が整っているか、まずは確認してみてください。

花は咲くのに実がつかないのは受粉が原因

「花はたくさん咲くのに、いつの間にかポロポロと落ちてしまい、一向に実がつかない」という場合は、受粉がうまくいっていない可能性が高いです。

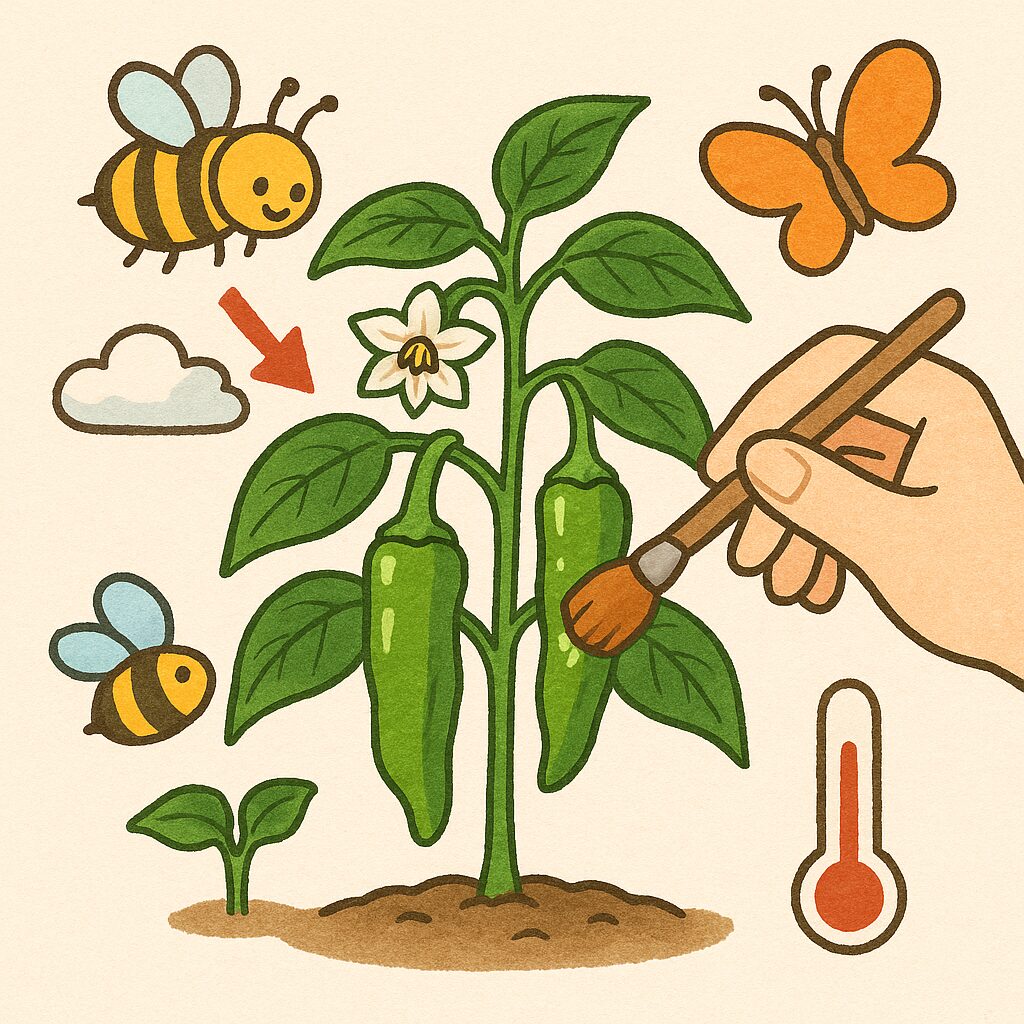

ししとうの花は、一つの花におしべとめしべが揃っている「両性花」であり、基本的には何もしなくても自家受粉します。風で揺れるだけでも受粉は可能ですが、ミツバチや蝶などの虫が蜜を吸いに来ることで、より確実に行われます。

しかし、いくつかの要因で受粉が阻害されることがあります。例えば、開花時期の極端な低温や高温、あるいは乾燥です。このような環境ストレスは、花粉の能力を低下させたり、めしべが花粉を受け取る機能を弱らせたりします。

ベランダなど、虫が飛んで来にくい環境で栽培している場合は、受粉を手助けしてあげるのも一つの方法です。花が咲いたら、指や柔らかい筆で花の内部を優しくなでて、おしべの花粉をめしべの先端につけてあげましょう。また、株全体を優しく揺すってあげるだけでも効果が期待できます。

葉が黄色いのは肥料不足のサインかも

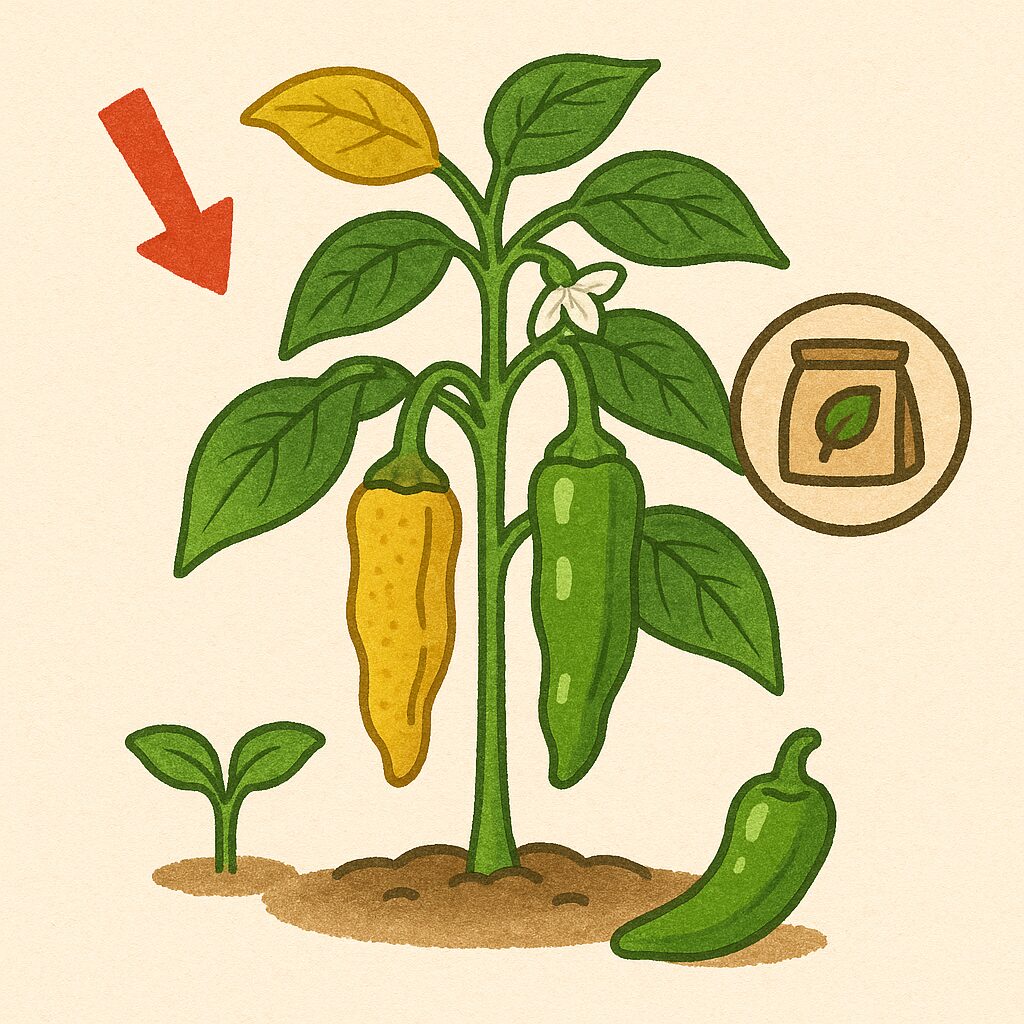

ししとうの葉の色は、健康状態を示すバロメーターです。もし下の葉から黄色く変色してきたら、それは肥料不足、特に「窒素」が足りていないサインかもしれません。

窒素は「葉肥え」とも言われ、葉や茎の成長に不可欠な栄養素です。これが不足すると、植物は新しい葉に栄養を集中させるため、古い下の葉から栄養を回収しようとし、結果として葉が黄色くなってしまいます。

肥料不足は、葉の色だけでなく他の部分にも影響を及ぼします。例えば、せっかく咲いた花が実を結ばずに落ちてしまったり、蕾が小さいままだったりする現象も、株全体の栄養が足りていないことが原因です。

さらに、水分不足と並んで、肥料不足はししとうの実が辛くなる原因の一つとも言われています。安定して美味しい実を収穫し続けるためには、肥料が切れないように管理することが大切です。定期的な追肥を計画的に行い、株の健康を維持しましょう。

葉ばかり茂るのは肥料過多かもしれない

肥料は与えれば与えるほど良いというわけではありません。特に、窒素成分の多い肥料を過剰に与えると、「つるぼけ(蔓惚け)」と呼ばれる状態に陥ることがあります。

これは、葉や茎ばかりが青々と元気に茂る一方で、花芽が形成されず、結果として実が全くつかなくなる現象です。植物が子孫を残す(実をつける)ことよりも、自身の体を大きくすることにエネルギーを使いすぎてしまうために起こります。見た目は立派に育っているように見えるため、原因の特定が遅れがちなのが特徴です。

もし、ご自身のししとうが葉ばかりを茂らせて花が咲かないのであれば、肥料過多を疑ってみてください。対策としては、まず窒素成分の多い肥料を与えるのを中止します。そして、花付きや実付きを促進するリン酸やカリウムを多く含む肥料に切り替えるのが効果的です。

また、水を多めに与えることで、土壌中の過剰な窒素を洗い流す効果も期待できます。何事もバランスが肝心であり、肥料も適切な種類を適切な量だけ与えることが、健全な生育への近道です。

なぜか実が小さいまま大きくなれない理由

「実はつくけれど、お店で売っているようなサイズに育たず、小さいままで赤くなってしまう」という悩みもよく聞かれます。この原因として最も考えられるのが、「実のつけすぎ」です。

ししとうの株は、たくさんの実を同時につけると、一つ一つの実に送る養分が分散してしまい、結果的にどの実も大きく育てることができなくなります。特に、株がまだ十分に成長していないうちから多くの実をつけさせると、株全体の体力を消耗してしまい、その後の生育にも悪影響を及ぼすことがあります。

この対策として非常に有効なのが「摘果(てきか)」です。最初に咲いた花からできた実(一番果)や、その次の実(二番果)は、まだ小さいうちに摘み取ってしまいます。これは、初期の段階で株に負担をかけず、根や葉をしっかりと成長させるために行います。

前述の通り、肥料不足や日照不足、水分不足も実が大きくならない原因となります。株を充実させるための摘果と合わせて、基本的な栽培管理が適切に行われているか、改めて見直してみましょう。

日照不足や水不足も大きな原因になる

これまでにも触れてきましたが、日照と水はししとうの生育における基本中の基本であり、これらが不足すると様々な問題を引き起こします。実がならない直接的な原因にも、もちろん成り得ます。

日照の重要性

ししとうは、光合成によって成長に必要なエネルギーを作り出します。日照時間が短いと、エネルギー不足で株がひょろひょろと弱々しく育ち、花を咲かせたり実を大きくしたりする体力がなくなってしまいます。プランターや鉢植えの場合は、できるだけ日当たりの良い場所に移動させましょう。地植えの場合で、周囲の植物の影になっているようであれば、枝を剪定するなどして光が当たるように工夫することが大切です。

水やりの基本

水不足は、株を弱らせるだけでなく、実が辛くなる原因にもなります。特に夏場は土が乾燥しやすいため、注意が必要です。水やりの基本は、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。毎日決まった時間に与えるのではなく、土の状態をよく観察して、必要なタイミングで与えるように心がけましょう。逆に、常に土が湿っている状態は根腐れの原因になるため、水のやりすぎにも注意が必要です。

ししとうの実がならない悩みを解決する育て方

-

栽培初心者でもわかる収穫までの流れ

-

ししとうの栽培で実がなるまでの期間

-

効果的な追肥量と与えるタイミング

-

最初の実を早めに収穫する摘果のコツ

栽培初心者でもわかる収穫までの流れ

ししとうの栽培は、ポイントさえ押さえれば初心者の方でも十分に楽しめます。ここでは、一般的な苗からの栽培を例に、収穫までの大まかな流れを解説します。

-

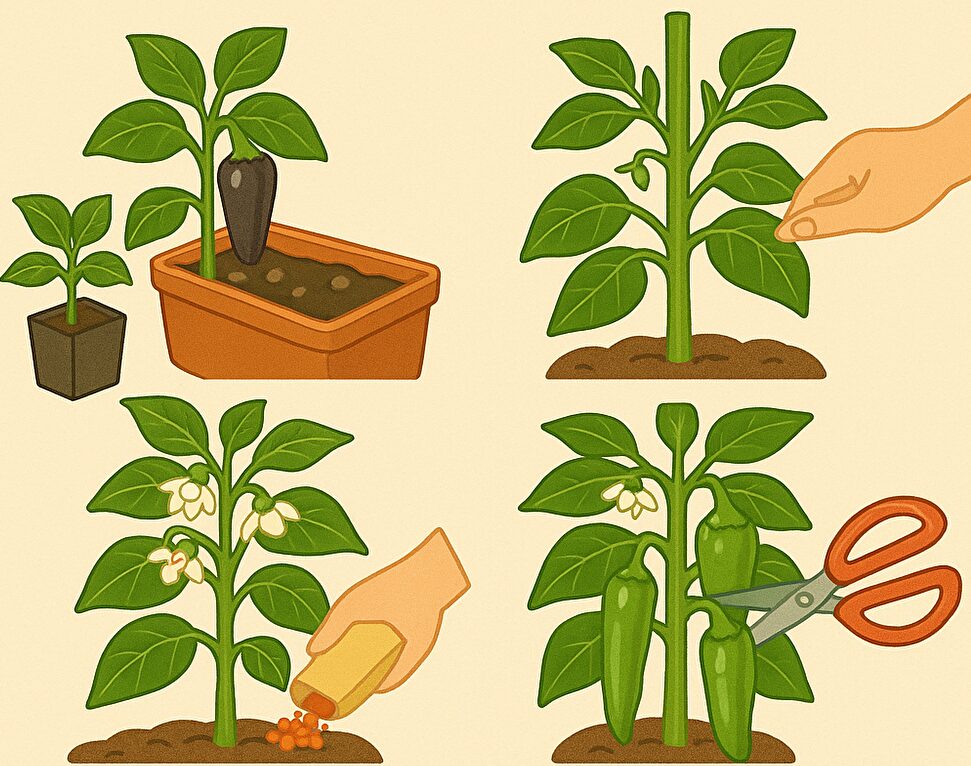

苗の準備と植え付け(4月下旬~5月) 元気の良い苗を選ぶことが、成功への第一歩です。葉の色が濃く、茎が太くがっしりとしていて、節と節の間が詰まっているものを選びましょう。一番最初の花が咲いているか、咲きそうな蕾がついている苗が最適です。プランターや畑に、野菜用の培養土と元肥を入れ、苗を植え付けます。

-

支柱立てとわき芽かき(植え付け~1ヶ月後) 植え付け直後は仮支柱を立てて株を安定させ、1ヶ月ほど経って株が大きくなってきたら、120cm程度の本支柱に替えます。また、一番花の下から出てくる「わき芽」は、すべて手で摘み取ります。こうすることで、主枝に栄養が集中し、風通しも良くなります。

-

開花と追肥の開始(5月下旬~) 植え付けから約1ヶ月で花が咲き始めます。最初の追肥はこのタイミングで行いましょう。これ以降、定期的に肥料を与えて、株のエネルギー切れを防ぎます。

-

収穫(6月下旬~10月) 開花後、2週間ほどで実がつき始め、収穫できるようになります。最初の数個の実は小さいうちに収穫(摘果)して、株の負担を軽くしてあげるのがコツです。その後は、実の長さが5~7cm程度になったら、ハサミでヘタの上を切って収穫します。

ししとうの栽培で実がなるまでの期間

「いつになったら収穫できるの?」というのは、栽培を始めた誰もが気になることだと思います。ししとうの実がなるまでの期間は、育て方によって異なります。

最も一般的な、苗を植え付けてから栽培をスタートした場合、最初の実が収穫できるまでの期間は、およそ2ヶ月が目安です。もう少し詳しく見ると、植え付けから花が咲き始めるまでが約1ヶ月、そして花が咲いてから実が収穫サイズになるまでが約2週間から1ヶ月程度かかります。

一方、種から育てる場合は、さらに時間が必要です。種まきから発芽、そして植え付けができる大きさの苗に育つまでに1ヶ月半~2ヶ月ほどかかります。そのため、種から育てた場合の収穫までの期間は、合計で約3ヶ月以上を見ておくと良いでしょう。

もちろん、これらの期間はあくまで目安です。その年の天候や日照条件、お住まいの地域の気候によって前後します。焦らず、日々のししとうの成長を楽しみながら見守ってあげることが大切です。

効果的な追肥量と与えるタイミング

ししとうは、長期間にわたって次々と実をつけるため、たくさんの肥料を必要とします。「肥料切れ」を起こすと、途端に実付きが悪くなったり、株が弱ったりするため、追肥は非常に重要な管理作業です。

追肥を開始するタイミングは、最初の実がなり始めた頃が目安です。その後は、おおむね月に1回のペースで与えるのが基本となります。ただし、プランター栽培の場合は土の量が限られ肥料が流れ出しやすいため、2週間に1回程度と、少し頻度を上げるのがおすすめです。

与える肥料の量ですが、畑栽培の場合、化成肥料(N-P-K=8-8-8など)であれば、1平方メートルあたり一握り(約30~40g)程度を株元から少し離れた場所にまき、土と軽く混ぜ合わせます。プランター栽培では、水やりの代わりに薄めた液体肥料を週に1回程度与えるのも手軽で効果的です。

収穫が最盛期に入ると、株はさらに多くの養分を必要とします。葉の色が薄くなったり、花の数が減ってきたりしたら、肥料が足りていないサインかもしれません。株の様子をよく観察しながら、追肥の量や頻度を調整しましょう。

最初の実を早めに収穫する摘果のコツ

収穫量を増やすための重要なテクニックが、前述の通り「摘果」です。特に、最初にできる「一番果」と「二番果」は、株のその後の成長を大きく左右するため、思い切って早めに収穫することが推奨されます。

なぜなら、まだ株が小さい段階で実を大きくしようとすると、株は多くのエネルギーを実に集中させてしまい、自身の根や葉を十分に成長させることができなくなるからです。株が小さいうちは、まず土台である株自体を大きく、たくましく育てることを優先します。

具体的には、一番果や二番果が5cmにも満たない、指先くらいの小さいうちにハサミで摘み取ります。かわいそうに感じるかもしれませんが、この一手間が株の消耗を防ぎ、結果としてその後にたくさんの、そして良質な実を長期間にわたって収穫するための投資となります。

株が十分に大きくなってからは、次々とできる実を適切なサイズ(5~7cm程度)で収穫していくことが、株の負担を減らし、安定した収量につながります。収穫が遅れると実が硬くなったり、辛くなったりする原因にもなるので、採り遅れには注意しましょう。

まとめ:ししとうの実がならない原因を知ろう

この記事では、ししとうの実がならない様々な原因と、その対策について解説しました。最後に、健康で美味しいししとうをたくさん収穫するための重要なポイントをまとめます。

-

ししとうの実がならない原因は一つではない

-

日照不足は生育不良の大きな原因となる

-

1日に最低6時間の日照を目安にする

-

花が咲かないのは肥料や水、温度が原因のことが多い

-

花が落ちる場合は受粉不良を疑う

-

肥料は与えすぎも不足も禁物

-

窒素過多は「つるぼけ」を引き起こし花がつかない

-

葉が黄色くなったら窒素不足のサイン

-

花付きを良くするにはリン酸が重要

-

実のつけすぎは株を弱らせる

-

一番果と二番果は小さいうちに摘果する

-

追肥は最初の実がなり始めたらスタート

-

月に1~2回を目安に定期的に追肥を行う

-

水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと

-

栽培で困った時はこの記事のポイントを再確認する