家庭菜園で人気のさつまいもですが、「葉ばかりが茂って、肝心の芋ができていない」「期待していたのに収穫量が少なかった」という経験はありませんか。さつまいもが実がならない悩みには、明確な育たない原因があります。肥料いらないと聞いて挑戦した方や、手軽な放置栽培を目指した方も、つるぼけ対策や鶏糞の正しい使い方を知るだけで、結果は大きく変わるかもしれません。葉が茂らないといった生育不良のサインを見逃さず、適切な対処をすることが、秋の豊かな収穫への第一歩です。この記事では、あなたのさつまいも栽培の失敗や後悔を成功に変えるための、具体的な知識と実践的なテクニックを分かりやすく解説します。

家庭菜園で人気のさつまいもですが、「葉ばかりが茂って、肝心の芋ができていない」「期待していたのに収穫量が少なかった」という経験はありませんか。さつまいもが実がならない悩みには、明確な育たない原因があります。肥料いらないと聞いて挑戦した方や、手軽な放置栽培を目指した方も、つるぼけ対策や鶏糞の正しい使い方を知るだけで、結果は大きく変わるかもしれません。葉が茂らないといった生育不良のサインを見逃さず、適切な対処をすることが、秋の豊かな収穫への第一歩です。この記事では、あなたのさつまいも栽培の失敗や後悔を成功に変えるための、具体的な知識と実践的なテクニックを分かりやすく解説します。

この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

ポイント

-

さつまいもの実がならない根本的な原因

-

「つるぼけ」を防ぎ、芋を大きく育てる具体的な対策

-

肥料(鶏糞、牛糞など)の正しい選び方と使い方

-

放置栽培でも失敗しないための重要な管理ポイント

さつまいもの実がならない主な原因とは?

-

さつまいもが育たない原因は土壌にある

-

葉が茂らないのも生育不良のサイン

-

窒素過多?鶏糞の正しい使い方

-

肥料いらない説は本当か検証

-

植え付け時期と日照不足の関係

-

水はけの悪さが根腐れを招く

さつまいもが育たない原因は土壌にある

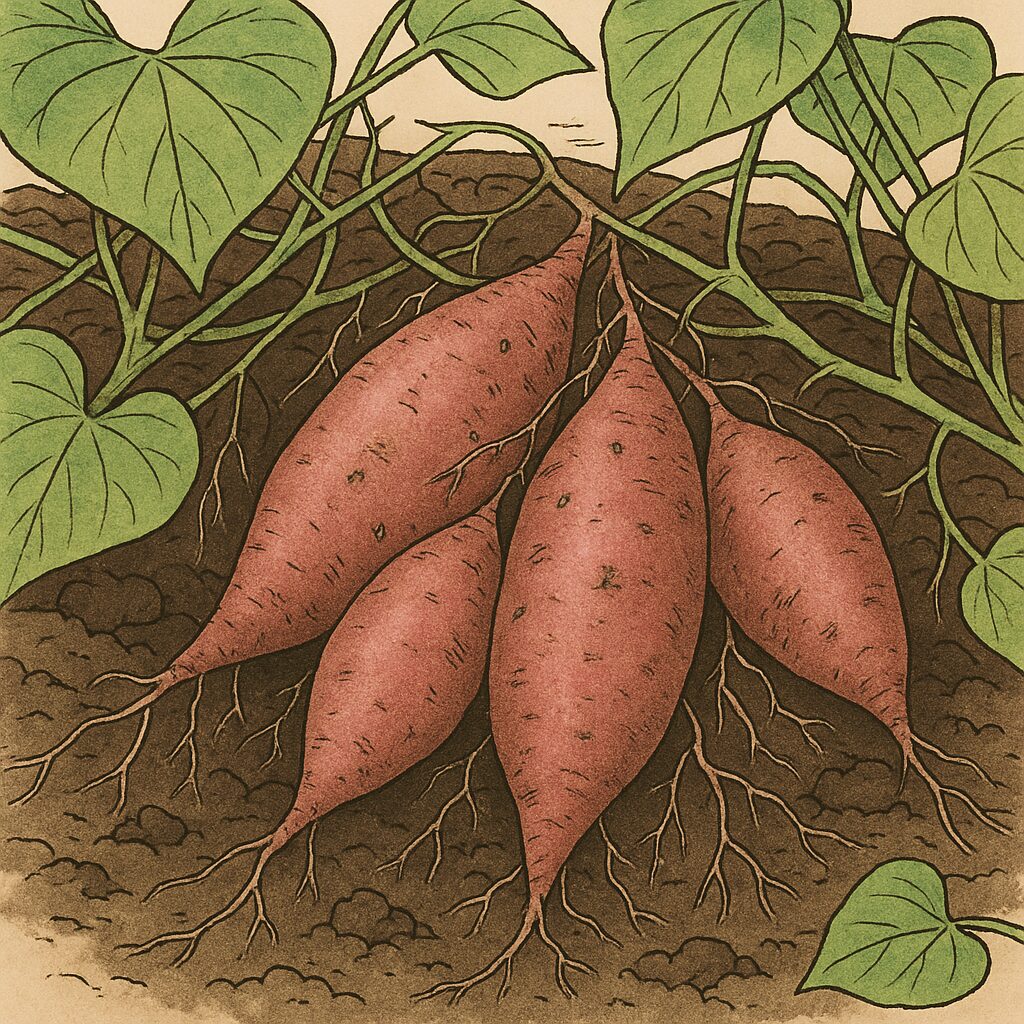

さつまいもの生育不良が起こる場合、その根本的な原因の多くは土壌環境に潜んでいます。まず結論から言うと、さつまいもは水はけが良く、適度に乾燥した、痩せ気味の土を好む性質があります。このため、日本の多くの畑で良しとされる「肥沃な土」が、さつまいもにとっては逆効果になることがあるのです。

理由として、土壌の肥沃さ、特に窒素成分の多さが挙げられます。窒素は葉や茎を成長させる「葉肥(はごえ)」とも呼ばれ、多すぎると栄養が地上部にばかり集中し、肝心の芋が太らなくなります。これが、後述する「つるぼけ」の直接的な引き金となります。

具体的には、粘土質で水はけが悪い土壌や、前作の野菜のために施した肥料が土に多く残っている場所では注意が必要です。さつまいもは酸性の土壌にも比較的強い作物ですが、水はけの悪さだけは生育を著しく妨げます。水が停滞すると根が呼吸できなくなり、根腐れを起こして芋が肥大するどころか、株全体が枯れてしまうことにもつながりかねません。したがって、豊かな収穫を目指すには、まず土壌の水はけと肥料バランスを整えることが基本となります。

葉が茂らないのも生育不良のサイン

さつまいもの葉や茎が異常なほどに茂る「つるぼけ」が芋の肥大を妨げる一方で、逆に葉が十分に茂らない、あるいは葉の色が薄いといった状態も、もちろん生育不良のサインと考えられます。芋が育つためには、葉で光合成を行い、デンプンなどの栄養分を作り出す必要があるため、地上部の健全な生育が不可欠です。

葉が茂らない主な理由としては、肥料不足が考えられます。特に、元肥を全く施さなかったり、極端に痩せた土地で栽培したりした場合に起こりがちです。さつまいもは無肥料でも育つと言われることがありますが、それはあくまで最低限の生育が可能だという話であり、良質な芋をたくさん収穫するためには、適切な量の栄養分が必要になります。

具体的に、夏場になっても葉の色が黄色っぽく薄い場合は、肥料が切れている可能性があります。このサインを見つけたら、追肥を検討するのが良いでしょう。ただし、ここで窒素成分の多い肥料を与えると、今度は「つるぼけ」を誘発する恐れがあります。そのため、追肥には芋の肥大を助けるリン酸やカリウムを主体とした肥料を選ぶのが賢明です。葉の生育状態は、さつまいもの健康状態を示すバロメーターであり、その変化に気づくことが適切な管理につながります。

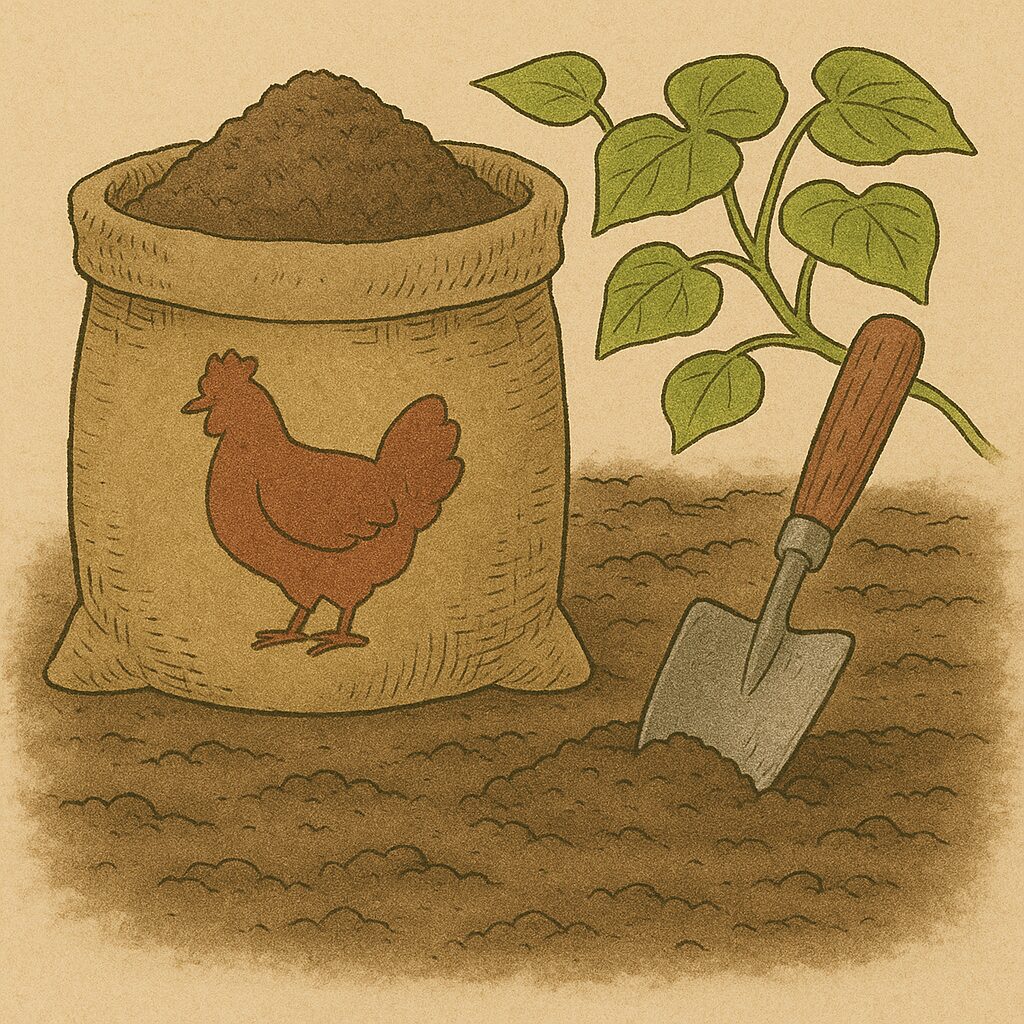

窒素過多?鶏糞の正しい使い方

有機質肥料として手軽に利用できる鶏糞ですが、さつまいも栽培においては、その使い方に細心の注意が必要です。なぜなら、鶏糞は他の動物性堆肥に比べて窒素含有量が高く、分解が早くて即効性があるため、量を間違えると簡単に窒素過多を招き、「つるぼけ」の最大の原因となるからです。

さつまいも栽培で鶏糞を使用する際は、必ず元肥として、植え付けの2〜3週間前には畑に施し、土とよく混ぜ込んでおくことが大切です。植え付け直前に施したり、追肥として使用したりすると、急激に窒素が効きすぎてしまい、地上部ばかりが育ってしまいます。

他の代表的な堆肥との違いを理解すると、鶏糞の特性がより明確になります。

肥料いらない説は本当か検証

「さつまいもは肥料いらずで育つ」という話を耳にしたことがあるかもしれません。この説は、半分は本当で、半分は誤解を含んでいます。結論から言うと、さつまいもは他の野菜に比べて肥料を吸収する力が非常に強いため、全く肥料を与えなくても、ある程度の収穫は可能です。痩せた土地でも育つたくましさを持っているのは事実です。

しかし、これはあくまで「枯れずに育ち、小さな芋ならできる」レベルの話です。より大きく、甘みの乗った質の良い芋をたくさん収穫したいのであれば、適切な肥料の施用が効果的です。特に、何年も野菜を栽培している家庭菜園の土では、特定の栄養分が枯渇している場合があり、そうした土壌では肥料の効果が顕著に現れます。

具体的には、植え付け前の「元肥」が重要になります。元肥は、苗が根付いて初期生育を安定させるためのものです。ここでリン酸やカリウムを主体とした緩効性の肥料を少量施しておくことで、芋の肥大が促進されます。一方、「追肥」は基本的に不要とされています。生育の途中でむやみに肥料を追加すると、窒素過多による「つるぼけ」を招くリスクが高まるためです。ただし、前述の通り、夏を過ぎても葉の色が明らかに薄いなど、肥料不足のサインが見られる場合に限り、カリウムを主体とした肥料をごく少量施すのは有効な場合があります。 つまり、「肥料いらない」説を鵜呑みにするのではなく、「窒素肥料のやりすぎは厳禁だが、芋を育てるためのリン酸やカリウムは適量あった方が良い」と理解するのが正解です。

植え付け時期と日照不足の関係

さつまいもの芋が大きくならない原因として、見過ごされがちなのが「植え付け時期」と「日照」です。これらは芋の肥大に直接影響を与える、非常に重要な環境要因となります。適した時期を逃して植え付けたり、日当たりの悪い場所で栽培したりすると、どれだけ土作りや肥料管理を頑張っても、満足のいく収穫は期待できません。

最適な植え付け時期

さつまいもの植え付けは、地温が十分に上がってから行うのが鉄則です。具体的には、平均気温が18℃以上、地温が15℃以上になり、遅霜の心配がなくなった頃が植え付けの適期です。一般的に、5月中旬から6月下旬頃が目安となります。 植え付けが早すぎると、低温によって苗の活着が悪くなり、初期生育が停滞してしまいます。逆に植え付けが遅すぎると、芋が十分に肥大するための生育期間を確保できず、結果的に小さな芋しか収穫できなくなってしまいます。

日照時間の重要性

さつまいもは、その名の通り、芋(塊根)に栄養を蓄えることで大きく育ちます。この栄養分は、葉で行われる光合成によって作られます。したがって、日照時間が不足すると、光合成の量が減り、芋を太らせるためのエネルギーが十分に作られません。 特に、芋が本格的に肥大し始める夏から秋にかけての日照は極めて重要です。栽培場所は、1日を通してできるだけ長く直射日光が当たる場所を選びましょう。建物の影や、他の作物の陰になりやすい場所は避けるべきです。研究によっては、1日の日照時間が7時間以下になると、芋の肥大が著しく阻害されるという報告もあります。日当たりは、さつまいも栽培の成否を分ける基本的な条件の一つです。

水はけの悪さが根腐れを招く

さつまいも栽培において、水の管理は非常に特徴的で、乾燥気味の環境を好むという点を理解することが不可欠です。水はけの悪い土壌は、さつまいもにとって最も避けたい環境の一つであり、根腐れを引き起こし、芋の生育を完全に止めてしまう主な原因となります。

なぜ水はけが悪いと問題なのでしょうか。その理由は、土壌中に水分が過剰にあると、土の中の酸素が不足し、根が呼吸困難に陥るからです。健康な根は、養分や水分を吸収するだけでなく、呼吸もしています。この呼吸が妨げられると、根の機能が低下し、やがて腐敗してしまいます。根が傷んでしまうと、芋が肥大するための養分を吸収できなくなるのはもちろん、株全体の生命活動が脅かされます。

特に、梅雨時期の長雨や、台風による集中豪雨の後などは注意が必要です。粘土質の畑や、水田を転用した畑など、もともと水持ちが良い場所での栽培はリスクが高まります。 この問題への最も効果的な対策は、「高畝(たかうね)」にすることです。通常よりも畝を10〜20cm高く作ることで、畝の内部の水はけが良くなり、根の周りが過湿になるのを防ぎます。また、堆肥や腐葉土などの有機物を土に混ぜ込むことで、土が団粒構造化し、水はけと通気性が改善されます。水のやりすぎにも注意し、植え付け時に苗が活着するまで水やりをしたら、その後はよほど乾燥が続く場合を除き、基本的に水やりは不要です。自然の雨水で十分育ちます。

さつまいもの実がならない状況を解決する栽培法

-

効果的なつるぼけ対策で芋を太らせる

-

放置栽培で成功させるコツ

-

適切な収穫時期を見極める方法

-

高畝にする土作りのポイント

-

まとめ:さつまいもが実がならない悩みを解消

効果的なつるぼけ対策で芋を太らせる

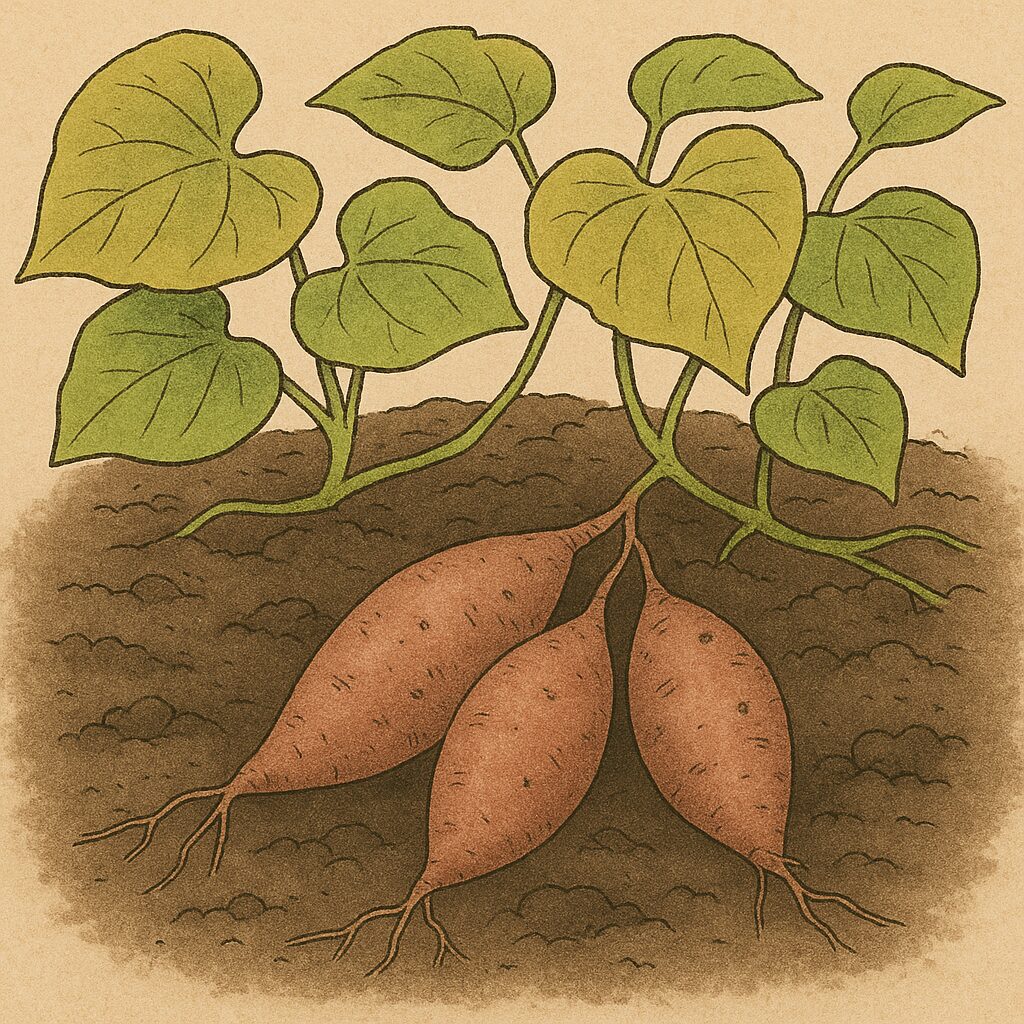

さつまいも栽培で最もよく聞かれる失敗例が「つるぼけ(蔓惚け)」です。これは、葉や茎(つる)ばかりが青々と茂り、地下の芋が全く大きくならない状態を指します。つるぼけは、養分が地上部に偏ってしまうことで起こるため、これを適切にコントロールすることが、豊かな収穫への鍵となります。

つるぼけの主な原因は、前述の通り、土壌の窒素過多です。まずは肥料管理を見直し、窒素分の多い肥料(鶏糞や油かすなど)を避けることが基本対策となります。 その上で、物理的に蔓の勢いをコントロールする「つる返し(蔓返し)」という作業が非常に効果的です。

つる返しとは?

さつまいものつるは、地面に接していると、葉の付け根(節)から新しい根(不定根)を出し、そこからも養分を吸収しようとします。この状態を放置すると、養分が分散してしまい、主となる株元の芋が太りにくくなります。 つる返しは、この不定根を剥がす作業です。伸びたつるを持ち上げて、根付いていれば引き剥がし、つるを裏返して葉の上に置くようにします。これにより、余計な根からの養分吸収を断ち、株元の芋に栄養を集中させることができます。

つる返しの時期と頻度

つる返しは、つるが伸び始める7月下旬から8月にかけて行うのが一般的です。全てのつるを一度に返すのではなく、畑の様子を見ながら、月に1〜2回程度行うと良いでしょう。頻繁に行いすぎると株にストレスを与える可能性もあるため、つるが地面に根を張っているのを確認してから行うのがポイントです。 このつる返しを適切に行うことで、つるぼけ気味になってしまった畑でも、芋の肥大を促し、収穫量を増やすことが期待できます。

放置栽培で成功させるコツ

さつまいもは生命力が強く、比較的少ない手入れで育つため、「放置栽培」に向いている野菜と言われます。しかし、この「放置」という言葉を「植えたら収穫まで何もしなくてよい」と解釈すると、失敗につながる可能性があります。放置栽培で成功させるには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

まず、放置栽培を成功させる最大のコツは、植え付け前の「準備」にあります。具体的には、雑草対策としてのマルチングと、水はけを良くする高畝です。黒いビニールマルチを畝に張ることで、やっかいな雑草の発生をほぼ完全に抑えることができ、植え付け後の除草作業から解放されます。マルチには地温を保つ効果もあり、初期生育を助けてくれます。

次に、放置栽培であっても、最低限の管理として「つる返し」は行うことをお勧めします。前述の通り、つる返しは芋に栄養を集中させるための重要な作業です。これを怠ると、つるばかりが伸びて養分が分散し、小さな芋しか収穫できない「つるぼけ」状態になりやすくなります。夏場に1〜2回、畑の様子を見ながらつるを持ち上げてあげるだけで、収穫量は大きく変わってきます。

水やりに関しては、植え付け後に苗が根付くまで(約1週間)は土が乾いたら水を与えますが、その後は基本的に不要です。自然の降雨に任せるのが、むしろ良い結果につながります。 このように、放置栽培とは「手間のかかる作業を事前に防ぐ、賢い栽培法」と捉えるのが正解です。植え付け前のマルチングと、生育中のつる返し。この2点を押さえるだけで、手軽に美味しいさつまいもを収穫できる可能性が格段に高まります。

適切な収穫時期を見極める方法

さつまいもの収穫は、早すぎても遅すぎても品質に影響します。収穫時期を正しく見極めることは、美味しく、保存性の高い芋を手に入れるための最後の重要なステップです。

収穫時期の目安は、まず植え付けからの日数で判断します。一般的に、苗を植え付けてから110日から130日後くらいが収穫適期とされています。例えば、5月下旬に植えた場合は9月下旬から10月にかけてが収穫シーズンとなります。

しかし、これはあくまで目安です。より正確に見極めるには、地上部の状態を観察します。さつまいもの葉は、気温が下がってくると黄色く変色し始め、枯れてきます。これが収穫開始のサインの一つです。ただし、葉が完全に枯れてしまうまで待つ必要はありません。

最も確実な方法は「試し掘り」です。目安の時期になったら、株元を傷つけないように少し掘ってみて、芋の太り具合を直接確認します。期待する大きさになっていれば、本格的な収穫を開始します。もし、まだ小さいようであれば、さらに1〜2週間待ってから再度確認すると良いでしょう。

収穫が早すぎると、芋のデンプンの蓄積が不十分で、甘みが少なく水っぽい味になります。逆に収穫が遅すぎると、芋が大きくなりすぎて形が崩れたり、表面にひび割れが入ったりすることがあります。また、霜が降りるまで畑に放置すると、芋が低温障害を受けて傷みやすくなり、長期保存ができなくなるため、初霜の前には必ず収穫を終えるようにしましょう。

高畝にする土作りのポイント

さつまいも栽培の成功は、土作り、特に「畝(うね)」の作り方で大きく左右されます。水はけを好み、乾燥気味の環境で良く育つさつまいもにとって、「高畝」は理想的な生育環境を作り出すための基本技術です。

高畝とは、その名の通り、通常の畝よりも高く土を盛り上げた畝のことです。一般的な野菜の畝の高さが15〜20cm程度であるのに対し、さつまいもの場合は30cm以上の高さにすることをお勧めします。 高畝にするメリットは主に2つあります。

第一に、最大の目的である「排水性の確保」です。畝を高くすることで、雨が降っても余分な水分が畝の内部に溜まらず、速やかに下に抜けていきます。これにより、根が常に十分な酸素を得られる環境が保たれ、過湿による根腐れを効果的に防ぐことができます。

第二に、「芋が育つスペースの確保」です。畝を高くふかふかに盛り上げることで、芋が地中で成長する際の物理的な抵抗が少なくなります。これにより、芋がスムーズに肥大し、形が良く、まっすぐな芋が育ちやすくなります。固い土壌では、芋が伸びにくく、小さないびつな形になってしまうことがあります。

高畝の作り方は、まず畑をよく耕し、堆肥や元肥を混ぜ込んだ後、畝を立てる場所に土を寄せていきます。クワやレーキを使って、かまぼこ型になるように、できるだけ高く、そして幅も広め(70〜80cm程度)に土を盛り上げます。形を整えたら、表面を軽く鎮圧して完成です。この一手間が、後の生育に大きな差を生み出します。

まとめ:さつまいもが実がならない悩みを解消

これまで解説してきた、さつまいもが実がならない原因と対策について、重要なポイントを以下にまとめます。これらの点をチェックリストとして活用し、次の栽培に活かしてください。

-

さつまいもは肥沃な土より水はけの良い痩せ地を好む

-

土壌の窒素過多は「つるぼけ」の最大の原因

-

鶏糞は窒素が多く即効性があるため使用量に注意が必要

-

堆肥を使うなら分解が緩やかな牛糞が比較的安全

-

肥料は芋の成長を助けるリン酸・カリウム主体が基本

-

植え付けは地温が十分に上がる5月中旬以降が適期

-

日照不足は光合成を妨げ芋の肥大を阻害する

-

水はけの悪い畑では根腐れのリスクが高まる

-

対策として畝を30cm以上にする「高畝」が非常に有効

-

雑草対策と保湿・地温確保のためにマルチングを推奨

-

葉や茎ばかり茂る「つるぼけ」は収穫できないサイン

-

つるぼけ対策には「つる返し」という作業が効果的

-

つる返しは伸びたつるから出る余計な根を剥がす作業

-

放置栽培でも植え付け前の準備とつる返しは行う

-

収穫は植え付けから120日前後、試し掘りで確認する