美しい花を咲かせるサツキですが、時に枯れてしまうことがあります。この記事では、サツキが枯れる原因を特定し、適切な対策を講じることで、再び元気な姿を取り戻すための方法を解説します。水やり、肥料、剪定など、具体的なケア方法を学び、美しいサツキを育てましょう。

美しい花を咲かせるサツキですが、時に枯れてしまうことがあります。この記事では、サツキが枯れる原因を特定し、適切な対策を講じることで、再び元気な姿を取り戻すための方法を解説します。水やり、肥料、剪定など、具体的なケア方法を学び、美しいサツキを育てましょう。

ポイント

- さつきが枯れる主な原因とその対処法

- 正しい水やりや肥料の与え方のポイント

- 病害虫の予防と早期発見の重要性

- 環境要因によるストレスへの対策方法

サツキが枯れる主な原因

水やりの過不足

サツキは乾燥に弱い一方で、過湿も非常に苦手とする繊細な植物です。

土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるのが基本ですが、鉢植えの場合は特に注意が必要です。鉢底に水が溜まったままの状態は根腐れを引き起こす大きな原因となります。

水やりを行う際は、鉢底から水が流れ出るまでしっかりと与え、その後は受け皿に溜まった水を必ず捨てるようにしましょう。これは、過湿を防ぎ、根が健康な状態を保つために重要です。

特に夏場は気温が高く、土が乾燥しやすいだけでなく、サツキ自体も水分を多く必要とするため、こまめな水やりが欠かせません。しかし、過剰な水やりは根を窒息させる原因にもなり得るため、土の状態を常に確認し、適切なタイミングで水やりを行うことが大切です。また、雨の日や雨上がりの直後は、土が十分に湿っているため、水やりを控えるようにしましょう。

サツキの水やりは、単に水を与えるだけでなく、植物の状態や環境条件に合わせて調整する必要がある、非常にデリケートな作業と言えるでしょう。

水やりのタイミングを見極めることは、サツキを健康に育てる上で、最も重要な要素の一つです。

肥料の不足または過多

サツキは肥料を好む植物ですが、与えすぎると根を傷めるだけでなく、植物全体のバランスを崩す原因にもなります。肥料を与える際には、サツキの状態や成長段階に合わせた適切な量とタイミングを守ることが重要です。

開花後と秋に、緩効性の化成肥料を適切な量を与えるのがおすすめです。緩効性肥料は、ゆっくりと効果を発揮するため、肥料焼けのリスクを減らすことができます。肥料不足の場合は、葉の色が悪くなったり、花つきが悪くなるなどの症状が見られます。これは、植物が生きていく上で必要な栄養素が不足しているサインです。特に、開花期は多くのエネルギーを必要とするため、肥料切れには注意が必要です。

一方で、肥料を与えすぎると、根が栄養分を吸収しきれず、かえって生育を阻害してしまうことがあります。また、肥料に含まれる塩分が土に蓄積し、根を傷める原因にもなります。

肥料を与える際には、必ず製品の説明書をよく読み、適切な量を守るようにしましょう。液体肥料を使用する場合は、特に濃度に注意し、薄めて使用するようにしましょう。また、肥料を与えるタイミングは、植物の状態や季節によって調整する必要があります。例えば、休眠期や生育が鈍い時期には、肥料を与えるのを控えるのが一般的です。

肥料は、サツキの生育を助ける重要な要素ですが、その与え方には十分な注意が必要です。植物の状態を常に観察し、過不足のないように肥料を与えましょう。

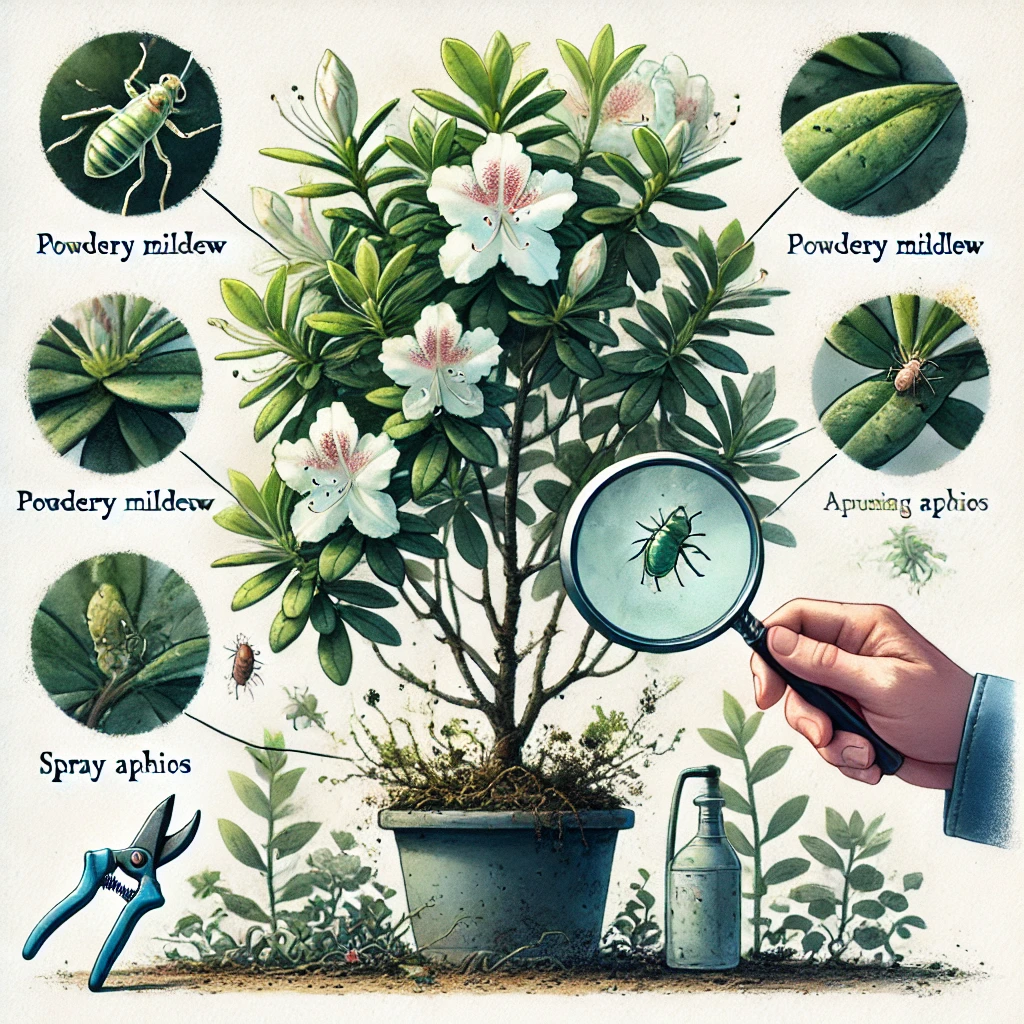

病気と害虫

サツキは、ハダニやアブラムシなどの害虫や、うどんこ病などの病気にかかりやすい植物です。これらの病害虫は、サツキの生育を阻害し、最悪の場合、枯死させてしまうこともあります。

特に、風通しが悪く、湿度が高い環境では病害虫が発生しやすいため、注意が必要です。定期的に観察し、早期発見・早期対処を心がけましょう。害虫を発見した場合は、市販の殺虫剤を使用したり、ガムテープなどで捕獲するなど、早期に対処することが重要です。

また、病気の場合は、市販の殺菌剤を使用したり、患部を取り除くなど、適切な処置を行いましょう。予防のためには、定期的な剪定を行い、風通しを良くすることが大切です。剪定は、枝が込み合っている部分を切り落とし、日光が株全体に行き渡るように行うことがポイントです。

病害虫は、一度発生すると、完全に取り除くのが難しい場合があります。そのため、日頃から観察を怠らず、早期発見に努めることが、サツキを健康に育てる上で非常に大切です。また、病害虫が発生しやすい時期には、予防のために殺虫剤や殺菌剤を散布することも有効です。

病害虫対策は、サツキを健康に育てるための、重要なメンテナンスの一つです。適切な対策を行い、サツキを病害虫から守りましょう。

環境要因によるストレス

サツキは、環境の変化に敏感な植物であり、急激な温度変化や強風、乾燥した空気などの環境要因によって、ストレスを受けてしまうことがあります。

例えば、急に気温が上昇したり、下降したりすると、サツキの葉が変色したり、落葉したりすることがあります。また、強風にさらされると、枝が折れたり、葉が傷ついたりすることもあります。さらに、乾燥した空気は、サツキの葉から水分を奪い、乾燥の原因となります。

このような環境要因によるストレスは、サツキの生育を阻害し、最悪の場合、枯死させてしまうこともあります。

サツキを健康に育てるためには、これらの環境要因に注意し、適切な対策を講じることが重要です。例えば、急な温度変化を避けるために、冬場は防寒対策をしっかりと行い、夏場は直射日光を避けて、風通しの良い場所に置くようにしましょう。また、乾燥を防ぐために、定期的に葉水を与えたり、加湿器を使用することも有効です。環境要因は、サツキの生育に大きな影響を与えるため、常に注意を払い、適切な環境を保つように心がけましょう。

枯れかけたサツキの復活方法

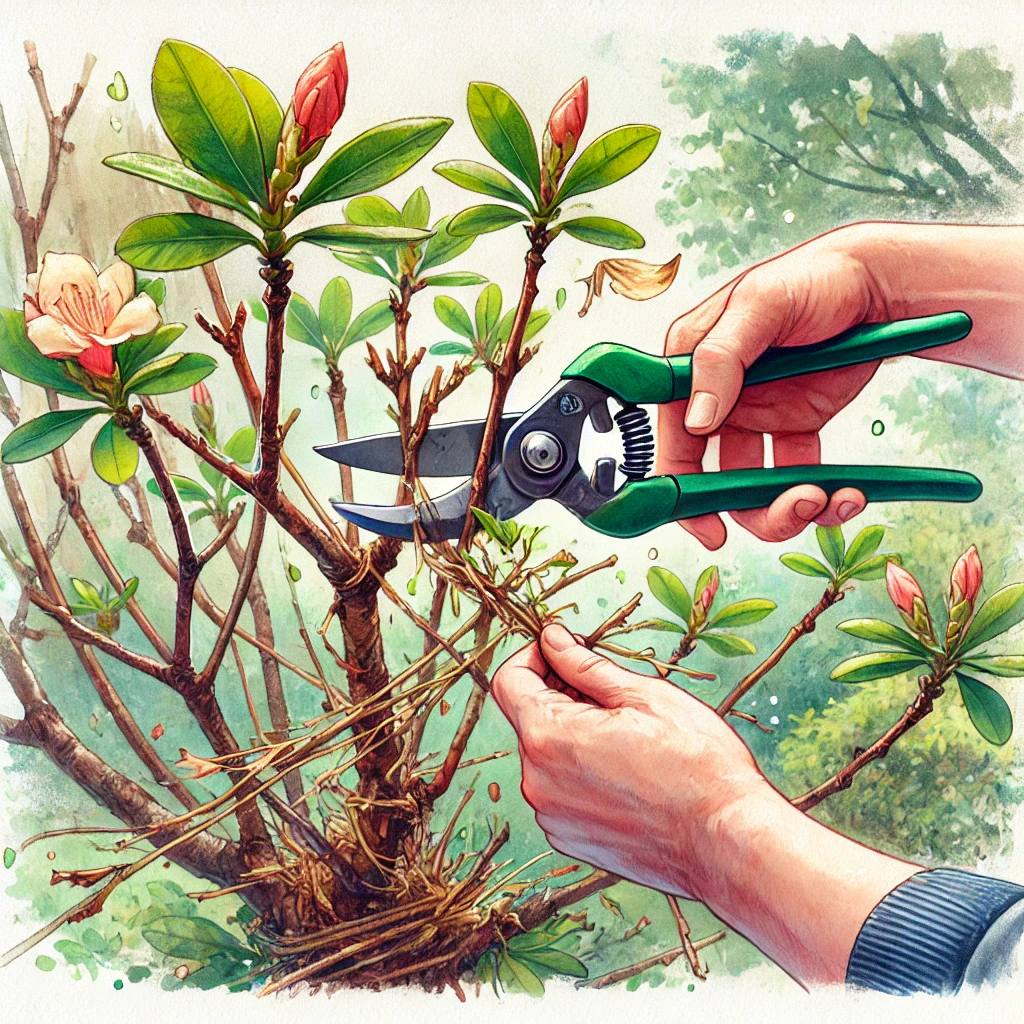

適切な剪定で再生を促す

枯れた枝や弱った枝を剪定することは、サツキの再生を促す上で非常に重要な作業です。

枯れた枝や弱った枝を剪定することは、サツキの再生を促す上で非常に重要な作業です。

剪定を行うことで、植物はエネルギーを新しい芽や葉の成長に集中させることができ、全体的な活力の回復につながります。剪定の適切なタイミングは、花が終わった後がおすすめです。花が終わると、植物は次の成長期に向けてエネルギーを蓄え始めるため、この時期に剪定を行うことで、新しい芽の成長を効果的に促すことができます。

剪定の際には、枯れた枝や病気にかかっている枝、内側に伸びている枝などを優先的に切り落としましょう。これらの枝は、植物の成長を妨げるだけでなく、病害虫の温床となる可能性もあるため、早めに取り除くことが大切です。

剪定を行う際には、清潔な剪定バサミを使用し、切り口が滑らかになるように注意しましょう。切り口が汚れていると、そこから病原菌が侵入する可能性があります。また、剪定後は、切り口に癒合剤を塗布することで、病害虫の侵入を防ぎ、回復を促進することができます。

剪定は、単に枝を切るだけでなく、植物全体の形を整える目的も持っています。風通しを良くすることで、病害虫の発生を予防したり、日光が株全体に行き渡るようにすることで、植物の成長を助けたりすることができます。

適切な剪定は、サツキの健康状態を維持し、長く楽しむために欠かせない手入れの一つです。

植え替えで土壌環境を改善

長年同じ鉢で育てているサツキは、土の栄養が失われていたり、根詰まりを起こしている可能性が非常に高いです。このような状態では、サツキは十分に栄養を吸収することができず、生育が衰えてしまいます。

そのため、1〜2年に一度は植え替えを行い、土壌環境を改善することが重要です。植え替えを行う際には、まず、古い土を丁寧に取り除き、根の状態を確認しましょう。根が黒ずんでいたり、腐っていたりする場合は、その部分を切り落とし、健康な部分だけを残すようにしましょう。植え替えの際には、排水性の良い新しい土を使用することが大切です。サツキは、水はけの悪い土を嫌うため、排水性の良い土を使用することで、根腐れを防ぐことができます。また、新しい土には、緩効性の肥料を混ぜておくことで、植え替え後の生育を助けることができます。

植え替えは、サツキにとって大きな負担となるため、根を傷つけないように丁寧に行うことが重要です。特に、根の先端部分は非常にデリケートなので、慎重に扱いましょう。植え替え後は、たっぷりと水を与え、明るい日陰でしばらく管理することで、サツキの回復を促すことができます。

植え替えは、サツキの健康を維持するために、定期的に行う必要があるメンテナンスの一つです。適切な時期に植え替えを行い、サツキを元気に育てましょう。

適切な場所で育てる

サツキは、直射日光が強すぎると葉焼けを起こし、弱ってしまうため、半日陰を好みます。特に、夏の強い日差しは、サツキにとって大きなストレスとなり、葉が変色したり、枯れてしまう原因となります。そのため、夏場は遮光ネットなどで日差しを調整し、直射日光が当たらないようにしましょう。

一方、日陰すぎると、花つきが悪くなったり、生育が鈍くなることがあります。そのため、午前中は日当たりが良く、午後は日陰になるような場所が理想的です。また、風通しの良い場所に置くことも重要です。風通しが悪いと、病害虫が発生しやすくなるため、定期的に換気をしたり、植物の間隔を空けたりして、風通しを良くしましょう。

冬場の寒風も、サツキにとって大きなストレスとなります。特に、鉢植えの場合は、地植えよりも寒さの影響を受けやすいため、防寒対策が必要です。寒風が直接当たらない場所に移動したり、鉢を保護したりすることで、寒さからサツキを守ることができます。また、霜が降りる地域では、鉢を室内に移動させるか、マルチングなどの対策を講じる必要があります。

サツキは、置き場所によって生育が大きく左右されるため、適切な環境で育てることが、健康な状態を保つ上で非常に重要です。サツキの生育状況を観察しながら、最適な置き場所を見つけてあげましょう。

活力剤の使用

弱ってしまったサツキには、活力剤を使用することも有効な手段の一つです。活力剤は、植物の根の活性を高め、栄養吸収を促進する効果があります。これにより、サツキはより早く回復し、再び元気を取り戻すことができるでしょう。活力剤には、液体タイプや顆粒タイプなど、様々な種類があります。液体タイプは、水で薄めて与えることで、速効性が期待できます。一方、顆粒タイプは、土に混ぜ込むことで、緩やかに効果を発揮します。

活力剤を使用する際には、製品の説明書をよく読み、適切な量と頻度を守ることが大切です。過剰な使用は、かえってサツキに負担をかけてしまう可能性もあるため、注意が必要です。

また、活力剤は、あくまでも植物の回復をサポートするものであり、病害虫や環境要因によるストレスを根本的に解決するものではありません。そのため、活力剤を使用するだけでなく、他の対策も合わせて行うことが重要です。

活力剤は、弱ったサツキを元気にするための有効な手段の一つですが、その使用には注意が必要です。適切な使用方法を守り、サツキの回復をサポートしましょう。

サツキを枯らさないための予防策

日々の観察で早期発見

毎日サツキの状態を観察することは、異変を早期に発見し、適切な対処を行う上で非常に重要です。

葉の色や状態、茎の状態、害虫の有無などを毎日確認することで、病気や害虫の初期症状を早期に発見することができます。早期発見は、被害を最小限に抑える上で非常に重要です。例えば、葉の色が黄色くなっていたり、黒ずんでいたりする場合は、病気の可能性があります。また、葉に小さな虫がついていたり、葉が食害されている場合は、害虫が発生している可能性があります。

これらの異変に気づいたら、すぐに原因を特定し、適切な対処を行いましょう。病気の場合は、患部を取り除いたり、殺菌剤を散布したりします。害虫の場合は、殺虫剤を使用したり、捕獲したりします。早期に対処することで、被害の拡大を防ぎ、サツキを健康な状態に保つことができます。

日々の観察は、サツキの状態を把握する上で欠かせない作業です。毎日、愛情を持ってサツキを観察し、異変に気づいたら、早めに対処するようにしましょう。観察を続けることで、サツキの変化に気づきやすくなり、より適切なケアをすることができるようになります。

水やりのタイミングと方法

土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えることは、サツキを健康に育てる上で非常に重要なポイントです。

特に夏場は、気温が高く、土が乾燥しやすいため、朝夕の2回、または乾燥具合に応じてこまめな水やりが必要です。水やりの際には、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与え、受け皿に溜まった水は必ず捨てましょう。

水やりは、サツキの根に酸素を供給する役割も担っています。土が乾燥している状態では、根に酸素が供給されにくくなり、根腐れの原因となります。そのため、土の表面が乾いたら、しっかりと水を与えることが大切です。

水やりの時間帯も重要です。特に夏場は、日中の気温が高い時間帯に水やりをすると、土の温度が急激に上昇し、根を傷める可能性があります。そのため、水やりは、朝早くか夕方に行うのがおすすめです。

また、水やりの際には、葉にも水をかけるようにしましょう。葉水は、葉の乾燥を防ぎ、ハダニなどの害虫の発生を予防する効果があります。ただし、葉に水がかかったまま日光に当たると、葉焼けの原因になることがあるため、注意が必要です。水やりは、単に水を与えるだけでなく、植物の状態や季節に合わせて、適切な方法で行うことが重要です。

適切な肥料を与える

肥料は、サツキの成長を助けるために不可欠な要素ですが、与えすぎると根を傷める原因になります。

そのため、適切な量とタイミングで肥料を与えることが重要です。緩効性の化成肥料を適切な量で与えましょう。緩効性肥料は、ゆっくりと効果を発揮するため、肥料焼けのリスクを減らすことができます。年に2回、開花後と秋に与えるのがおすすめです。開花後は、花を咲かせるために消耗したエネルギーを補給し、秋は、冬に備えて養分を蓄えるために肥料を与えます。

液体肥料を使用する場合は、薄めて使用し、与える頻度を守りましょう。液体肥料は、速効性があるため、肥料不足のときに効果的です。ただし、濃度が濃すぎると、肥料焼けの原因になるため、必ず薄めて使用するようにしましょう。肥料を与える際は、植物の状態をよく観察し、過不足のないように調整しましょう。葉の色が悪くなっていたり、花つきが悪い場合は、肥料不足の可能性があります。また、葉が変色したり、枯れてしまっている場合は、肥料過多の可能性があります。

肥料は、サツキの成長を助ける重要な要素ですが、その与え方には十分な注意が必要です。植物の状態を常に観察し、適切な量とタイミングで肥料を与えましょう。

病害虫の予防

サツキを病害虫から守るためには、日頃から予防に努めることが大切です。

病害虫は、一度発生すると、完全に取り除くのが難しい場合があるため、予防に力を入れることが重要です。まず、風通しの良い場所に置き、湿度が高くならないようにしましょう。また、定期的に剪定を行い、枝が込み合わないようにすることも大切です。

病害虫が発生しやすい時期には、予防のために殺虫剤や殺菌剤を散布することも有効です。殺虫剤や殺菌剤を使用する際には、必ず製品の説明書をよく読み、適切な量を守るようにしましょう。過剰な使用は、植物にダメージを与えてしまう可能性があります。

また、定期的に葉水を与えることも、病害虫の予防に効果的です。葉水は、葉の乾燥を防ぎ、ハダニなどの害虫の発生を予防する効果があります。

病害虫の予防は、サツキを健康に育てる上で非常に重要な要素です。日頃から予防に努め、病害虫からサツキを守りましょう。

まとめ

サツキが枯れる原因を理解し、適切な水やり、肥料、剪定、病害虫対策を行うことで、サツキを健康に育てることができます。

これらの基本的なケアに加えて、サツキの生育状況を毎日観察し、異変に気づいたらすぐに対処することが、サツキを長く楽しむための秘訣です。もし枯れてしまった場合でも、適切な処置をすれば復活する可能性があるので諦めずにチャレンジしてみましょう。盆栽として育てている場合も、同様のケアが必要です。盆栽は、鉢植えよりもデリケートなため、より丁寧なケアが求められます。

庭木としてのサツキも、定期的なメンテナンスをすることで長く楽しむことができます。庭木の場合は、特に剪定が重要になります。定期的に剪定を行い、風通しを良くすることで、病害虫の発生を予防することができます。

サツキの栽培は、愛情と手間をかけることで、その美しさを最大限に引き出すことができます。サツキの成長を楽しみながら、長く付き合っていきましょう。

サツキの栽培に関する情報は、インターネット上にもたくさん存在します。それらの情報を参考にしながら、自分なりの栽培方法を見つけていくのも、サツキを育てる楽しみの一つです。

植物との触れ合いは、私たちの生活に潤いを与えてくれます。サツキを通して、豊かな生活を送っていただければ幸いです。

さつきの育て方 枯れる原因と予防策の総括

- 水やりは土の表面が乾いたタイミングでたっぷり行う

- 過湿を防ぐため受け皿の水は必ず捨てる

- 夏場は気温と乾燥に注意しこまめな水やりを心掛ける

- 肥料は開花後と秋に適量を与え、過剰な施肥は避ける

- 病害虫の早期発見のため、日々の観察を欠かさない

- 風通しの良い環境を保ち病害虫の発生を予防する

- 枯れた枝や弱った部分は剪定して再生を促す

- 1〜2年に一度の植え替えで根詰まりと土壌環境を改善する

- 強い直射日光や寒風を避け、適切な場所で育てる

- 活力剤を適切に使用し弱ったサツキの回復をサポートする