大切に育てているさくらんぼの木に実がつかないと、がっかりしてしまいますよね。「なぜ花が咲かないのだろう」「受粉に失敗したのかな」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。実は、さくらんぼに実がならない原因は一つではありません。桜とさくらんぼの関係といった基本的な知識から、受粉の問題、日々の育て方まで、様々な要因が関係しています。せっかく実がついても途中で落ちることもあり、実がなるまでの道のりは決して短くありません。 しかし、原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで、ご家庭でも美味しいさくらんぼを収穫できる可能性は十分にあります。この記事では、1本でも実がなる品種の紹介から、木を大きくしないための管理方法、そして育て方を簡単にするコツまで、さくらんぼが実らないという悩みを解決するための情報を網羅的に解説します。

大切に育てているさくらんぼの木に実がつかないと、がっかりしてしまいますよね。「なぜ花が咲かないのだろう」「受粉に失敗したのかな」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。実は、さくらんぼに実がならない原因は一つではありません。桜とさくらんぼの関係といった基本的な知識から、受粉の問題、日々の育て方まで、様々な要因が関係しています。せっかく実がついても途中で落ちることもあり、実がなるまでの道のりは決して短くありません。 しかし、原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで、ご家庭でも美味しいさくらんぼを収穫できる可能性は十分にあります。この記事では、1本でも実がなる品種の紹介から、木を大きくしないための管理方法、そして育て方を簡単にするコツまで、さくらんぼが実らないという悩みを解決するための情報を網羅的に解説します。

この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

ポイント

-

さくらんぼに実がつかない主な原因

-

1本でも実がなりやすい品種とその特徴

-

開花から収穫までの具体的な栽培ステップ

-

日々の管理で失敗しないための育て方のコツ

さくらんぼに実がならない?考えられる原因

-

そもそも桜とさくらんぼの関係とは

-

受粉が重要!1本でも実がなる品種

-

なぜか花が咲かない時に確認すべきこと

-

日照不足や栄養不足が起きていないか

-

受粉後に実が落ちるのはなぜ?

-

病害虫による被害も原因のひとつ

そもそも桜とさくらんぼの関係とは

さくらんぼの栽培について考える前に、まず「桜」と「さくらんぼ」の関係を正確に理解しておくことが大切です。これらはどちらもバラ科サクラ属に分類される植物ですが、その目的と品種が根本的に異なります。

一般的に私たちが春にお花見で楽しむソメイヨシノなどの桜は、主に花の美しさを観賞するために品種改良されてきました。これらの観賞用の桜にも小さな実はなりますが、果肉が少なく、味が良くないため食用には適していません。

一方、私たちが普段食べているさくらんぼは、食用に適した果実をつける「セイヨウミザクラ」や「スミミザクラ」といった品種です。佐藤錦や紅秀峰など、甘くて美味しい果実を実らせるために長年かけて品種改良された、いわば「食用の桜」と言えます。

このように、同じサクラ属の仲間でありながら、観賞用と食用で目的が違うため、育て方や実の付き方も大きく異なります。庭に植えた桜の木に美味しいさくらんぼがなるわけではない、ということをまず念頭に置いておきましょう。

受粉が重要!1本でも実がなる品種

さくらんぼの栽培で最もつまずきやすいポイントが「受粉」です。多くのさくらんぼの品種は「自家不和合性」という性質を持っており、同じ品種の花粉だけでは受粉して実を結ぶことができません。したがって、実をならせるためには、異なる品種の木を近くに植えて、互いの花粉で受粉させる必要があります。これを「受粉樹」と呼びます。

例えば、人気の「佐藤錦」を育てる場合、その近くに「ナポレオン」や「高砂」といった、相性の良い別の品種を植えなければ、いくら花が咲いても実がなることはありません。ミツバチなどの昆虫が花粉を運んでくれますが、確実に受粉させたい場合は、毛ばたきなどを使って人工的に受粉作業を行う方法も有効です。

ただ、家庭菜園で2本も木を置くスペースがないという方も多いでしょう。そのような場合には、「自家結実性」を持つ品種を選ぶのがおすすめです。これらの品種は1本の木だけで実をつけることができるため、初心者の方や省スペースで育てたい方に適しています。

以下に、1本でも実がなりやすい代表的な品種の特徴をまとめます。

なぜか花が咲かない時に確認すべきこと

実がなる以前に「そもそも花が咲かない」という問題に直面することもあります。花が咲かなければ当然ながら実はなりません。その原因はいくつか考えられます。

冬の寒さが足りない

さくらんぼは、花芽を形成するために冬の間に一定期間、低温にさらされる必要があります。これを「休眠打破」と呼びます。特に温暖な地域では、冬の寒さが不十分でこの条件が満たされず、花が咲かないことがあります。もしお住まいの地域が暖地であれば、品種選びが非常に大切になります。「暖地桜桃」のように、比較的暖かい場所でも育ちやすい品種を選ぶと良いでしょう。

剪定の失敗

剪定の時期や方法を間違えると、花が咲くはずだった枝(花芽)を切り落としてしまう可能性があります。さくらんぼの花芽は、その年に伸びた新しい枝ではなく、比較的短い枝(短果枝)につきます。深く切り詰めすぎると、これらの花芽を失ってしまうため注意が必要です。剪定は、主に葉が落ちた後の冬(12月~2月)と、木の成長が盛んな夏に行いますが、どこに花芽がつくのかをよく観察してから作業することが求められます。

肥料のバランスが悪い

植物の成長には窒素・リン酸・カリウムの3要素が基本となりますが、特に花や実をつけるためには「リン酸」が重要な役割を果たします。葉や枝を育てる「窒素」成分が多すぎる肥料を与え続けると、木ばかりが茂ってしまい、花芽がつきにくくなることがあります。春先の開花前には、リン酸を多く含んだ肥料を与えるなど、生育段階に応じた適切な肥料管理が鍵となります。

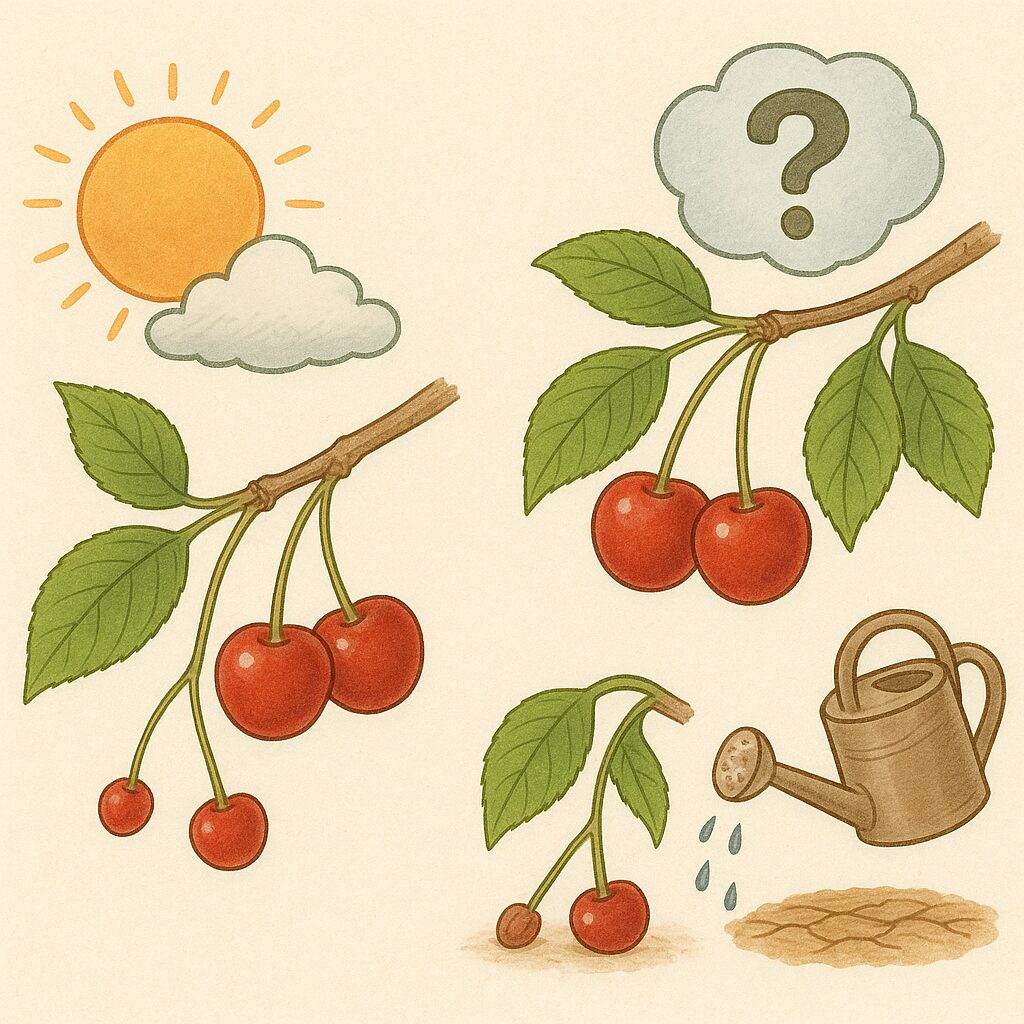

日照不足や栄養不足が起きていないか

花は咲くものの実がつかない、または実が大きくなる前に落ちてしまう場合、日照や栄養の状態を見直す必要があります。

さくらんぼは日光を非常に好む果樹です。日当たりが悪い場所で育てていると、光合成が十分に行えず、実を育てるためのエネルギーを蓄えることができません。結果として、花が咲いても結実しなかったり、小さな実のうちに落ちてしまったりします。少なくとも1日に半日以上は直射日光が当たる、風通しの良い場所で育てることが理想的です。もし鉢植えで育てている場合は、季節に応じて最も日当たりの良い場所に移動させると良いでしょう。地植えで日当たりが悪い場合は、周辺の木の枝を剪定するなどして、日光が届くように工夫する必要があります。

また、開花してから実が大きくなる時期にかけては、木が最も多くの水分と養分を必要とします。この時期に水切れや肥料不足を起こすと、木は自身の体力を維持するために、実を落としてしまいます。土の表面が乾いたらたっぷりと水を与え、特に開花後や実が大きくなり始める時期には、即効性のある液体肥料などを追肥として与えるのが効果的です。ただし、前述の通り、肥料の与えすぎ、特に窒素過多は逆効果になることもあるため、用法用量を守って適切に管理することが求められます。

受粉後に実が落ちるのはなぜ?

順調に受粉して小さな実がついたのに、しばらくするとポロポロと落ちてしまうことがあります。これには、心配のいらない自然現象と、対処が必要な問題の両方が考えられます。

生理落果

開花後3~4週間ほどの時期に、多くの実が自然に落ちることがあります。これは「生理落果」と呼ばれる現象です。木が、自身の体力で育てられる実の数を見極め、多すぎる実を自ら間引いているのです。全てのついた実を育てようとすると、一つ一つが小さくなったり、味が悪くなったりするだけでなく、木の体力を消耗しすぎて翌年の実つきにまで影響が出てしまいます。したがって、ある程度の生理落果は、品質の良い実を収穫するための自然な調整機能であり、極端に数が減らない限りは心配する必要はありません。

微量要素の欠乏

生理落果の範囲を超えて、あまりにも多くの実が落ちてしまう場合は、特定の栄養素が不足している可能性を疑います。特に、マグネシウム(苦土)やホウ素といった「微量要素」が欠乏すると、実の成長が止まったり、変形したり、落果しやすくなったりします。これらの要素は、通常の肥料にはあまり含まれていないことがあるため、土壌の状態によっては別途補給する必要があります。土壌改良材として施用する方法のほか、応急処置として葉面散布剤を利用する方法もあります。

病害虫による被害も原因のひとつ

さくらんぼの実は非常にデリケートで、病害虫の被害を受けやすいです。実がならない、あるいは途中で落ちる原因として、病気や害虫の発生も考えられます。

代表的な病気には「炭そ病」や「灰星病」、「幼果菌核病」などがあります。これらは主にカビが原因で発生し、特に梅雨時期など湿度が高い環境で広がりやすいです。実が黒ずんで腐ったり、成熟する前に落ちてしまったりします。予防のためには、剪定によって風通しを良くし、多湿な環境を作らないことが大切です。雨が多い時期には、雨よけハウスを設置するのも非常に効果的です。

害虫では「アブラムシ」や「カイガラムシ」が樹液を吸って木を弱らせるほか、「シンクイムシ」の幼虫が果実の内部に侵入して食害することもあります。これらの害虫は、気づいたときには被害が広がっていることも少なくありません。定期的に葉の裏や枝を観察し、早期発見・早期駆除を心がけることが大切です。被害が広がる前に、適切な薬剤を散布して防除する必要があります。

さくらんぼが実らない悩みを解決する育て方

-

苗から実がなるまでの栽培ステップ

-

さくらんぼの育て方、簡単にするコツ

-

木をコンパクトに大きくしない剪定方法

-

適切な摘果で品質の良い実を育てる

-

まとめ:さくらんぼが実がならない悩み解決へ

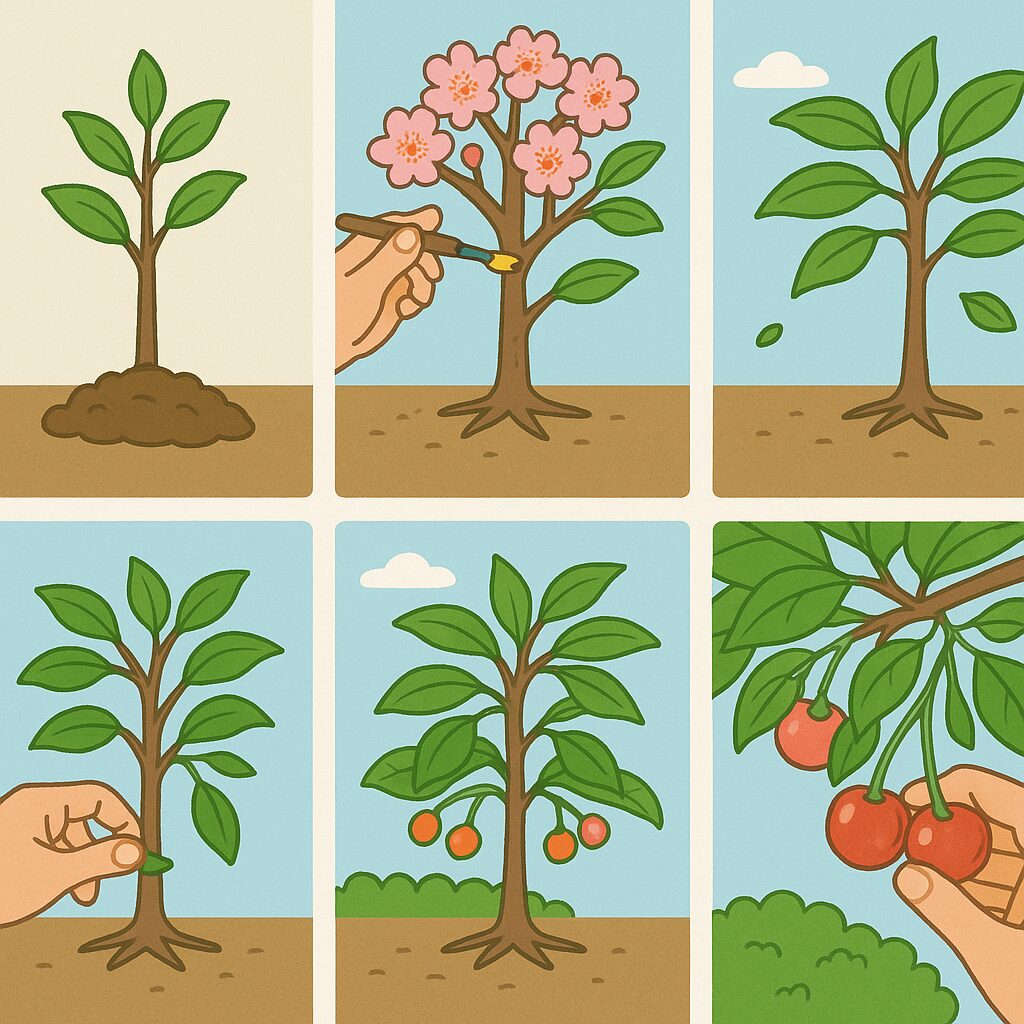

苗から実がなるまでの栽培ステップ

さくらんぼは、苗木を植えてすぐに収穫できるわけではありません。実がなるまでには数年の歳月と、段階に応じた丁寧な管理が求められます。ここでは、苗木の植え付けから収穫までの大まかな流れを解説します。

-

苗木の植え付けと樹齢: さくらんぼの苗木を植え付けてから、花が咲き、少しずつ実をつけ始めるまでには、一般的に4年ほどの時間が必要です。本格的にたくさんの実を収穫できる「成木」になるまでには、約10年かかると言われています。気長に育てていく心構えが大切です。

-

開花(4月下旬頃): 植え付けから数年が経ち、木が成熟してくると、4月の下旬頃に美しい花を咲かせます。この時期は、遅霜に注意が必要です。霜に当たると花が傷んでしまい、受粉できなくなることがあります。

-

受粉: 前述の通り、多くの品種では異なる品種の花粉が必要です。ミツバチなどの訪花昆虫が少ない環境では、人工授粉を行うと結実率が上がります。

-

結実と生理落果: 受粉が成功すると、花の根元が膨らみ、小さな実がつき始めます。その後、木が自ら実の数を調整する「生理落果」が起こります。

-

摘果(5月下旬頃): 生理落果が終わった後、実が密集している部分などをさらに間引く「摘果」という作業を行います。これにより、残した実に栄養が集中し、大きくて質の良い果実になります。

-

肥大と成熟: 摘果後、残された実はぐんぐん大きくなり、色づき始めます。この時期は特に水分を必要としますが、雨に直接当たると実が割れる「裂果」を起こしやすいため、雨よけ対策が有効です。

-

収穫(5月下旬~6月中旬): 品種にもよりますが、5月の下旬頃から6月にかけて、実が十分に赤く色づいたら収穫の時期です。軸から丁寧にもぎ取ります。

このように、一年を通して様々なステップを踏むことで、美味しいさくらんぼを収穫することができます。

さくらんぼの育て方、簡単にするコツ

家庭でさくらんぼを育てる際に、失敗を減らし、管理を簡単にするためのいくつかのコツがあります。初心者の方は、まずこれらのポイントを押さえることから始めると良いでしょう。

日当たりと土壌

さくらんぼ栽培で最も基本的なことは、日当たりと風通しの良い場所を選ぶことです。光合成を促進し、病害虫の発生を抑えるためにも、日当たりは欠かせません。また、水はけの良い土壌を好みます。鉢植えの場合は、市販の果樹用培養土を使うと手軽です。地植えの場合は、植え付け場所に腐葉土や堆肥を混ぜ込み、土をふかふかにしておくと根の張りが良くなります。

水やりと肥料の基本

水やりは、鉢植えと地植えで異なります。鉢植えは土が乾燥しやすいため、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。地植えの場合は、根付いてしまえば夏の乾燥が続く時期以外は、基本的に水やりの必要はありません。 肥料は、木の成長を助け、実つきを良くするために不可欠です。主に、葉が落ちた冬の時期(2月頃)に「元肥」として有機肥料を、そして収穫後のお礼肥として10月頃に化成肥料などを施します。

品種選び

前述の通り、どの品種を選ぶかは非常に大切です。特に初心者の方には、1本でも実がなり、病気にも比較的強い「暖地桜桃」がおすすめです。自分の住む地域の気候や、確保できるスペースに合わせて最適な品種を選ぶことが、栽培を簡単にする第一歩となります。

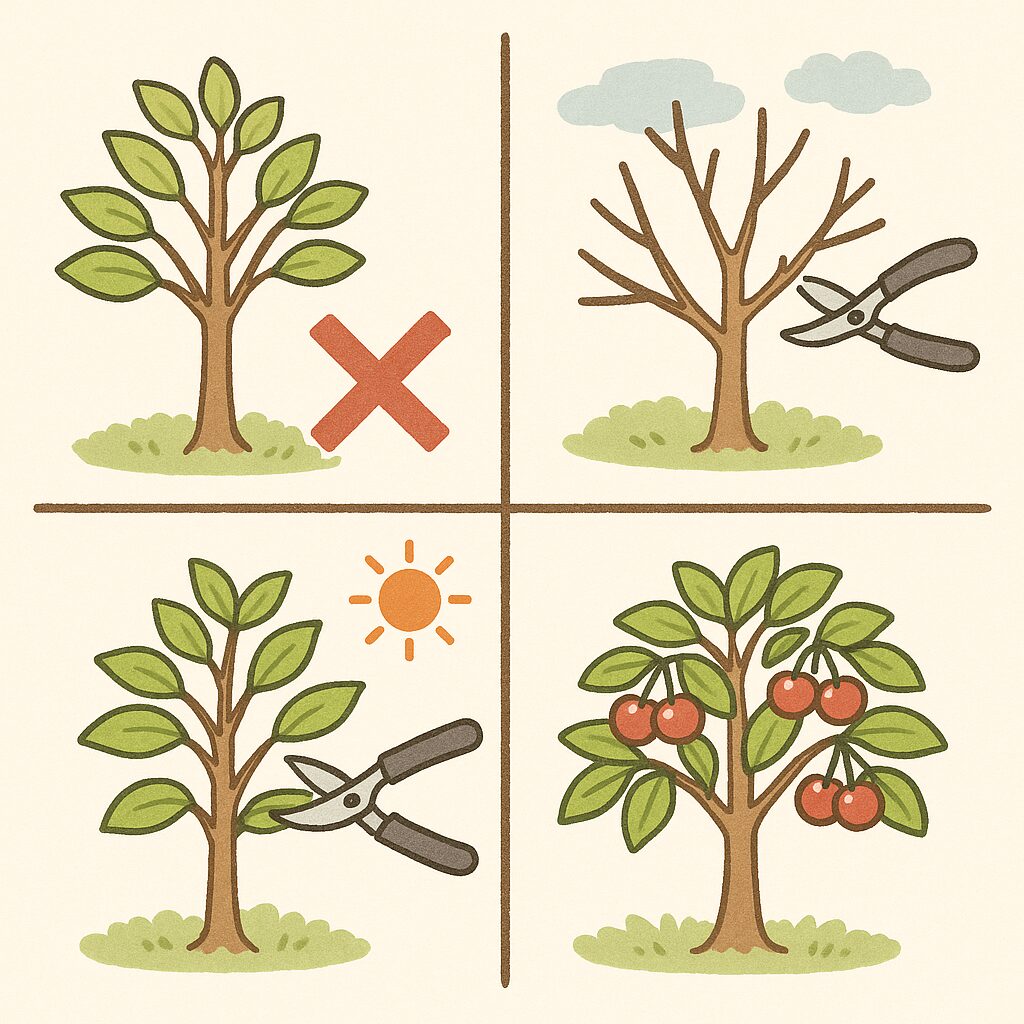

木をコンパクトに大きくしない剪定方法

家庭菜園でさくらんぼを育てる場合、木が大きくなりすぎると管理が大変になり、収穫や消毒作業も難しくなります。適切な剪定を行うことで、木の大きさをコントロールし、コンパクトな樹形を維持することが可能です。

剪定の主な目的は、木の大きさを抑えることだけではありません。混み合った枝を整理することで、内部まで日光が当たるようになり、風通しも改善されます。これにより、光合成が促進されて実つきが良くなるほか、病害虫の発生を抑える効果も期待できます。

剪定の時期と方法

さくらんぼの剪定は、主に年に2回行います。

-

冬剪定(12月~2月): 木が休眠している時期に行います。この時期は、重なり合った枝や内側に向かって伸びる枝、枯れた枝などを根元から切り取る「透かし剪定」が中心です。樹形全体の骨格を整えます。

-

夏剪定(7月~8月): 木の成長が盛んな時期に行います。上や横に勢いよく伸びすぎた新しい枝(新梢)を切り戻し、木の拡大を抑制します。夏に剪定を行うと、木の成長が緩やかになるため、大きさを抑えたい場合に特に効果的です。

剪定する際は、枝の分岐点で切るのが基本です。太い枝を切った場合は、切り口から病原菌が入らないように、殺菌効果のある癒合剤を塗って保護しましょう。一度に強く切りすぎると木が弱ってしまうため、数年かけて少しずつ理想の樹形に近づけていくのがコツです。

適切な摘果で品質の良い実を育てる

摘果とは、つきすぎた実を意図的に間引く作業のことです。これを面倒に感じて怠ってしまうと、様々なデメリットが生じます。

一つの木に実がなりすぎると、一つ一つの実に供給される養分が分散してしまい、結果として小玉で味の薄い果実しか収穫できなくなります。また、木は全ての果実を育てようと多くのエネルギーを消費するため、体力を消耗しきってしまいます。この影響で、翌年は花が咲かなかったり、実つきが極端に悪くなったりする「隔年結果」という現象を引き起こしやすくなります。

適切な摘果を行うことで、これらの問題を回避できます。残した実に養分を集中させることで、大玉で糖度の高い、品質の良いさくらんぼを育てることが可能です。さらに、木の負担を軽減することで、翌年以降も安定して実をつけてくれるようになります。

摘果のタイミングは、生理落果が終わって、残る実がある程度確定した5月下旬頃が目安です。傷のある実や小さい実、密集している部分を中心にハサミで切り取ります。目安としては、短い枝(短果枝)一つに対して、状態の良い実を1~3個程度残すようにすると良いでしょう。

まとめ:さくらんぼが実がならない悩み解決へ

この記事で解説した、さくらんぼに実がつかない悩みを解決するためのポイントを以下にまとめます。

-

さくらんぼと観賞用の桜は同じ仲間だが品種が違う

-

食用に改良されたセイヨウミザクラなどがさくらんぼになる

-

多くの品種は1本では実がならず受粉樹が必要

-

自家不和合性という性質が受粉を難しくしている

-

家庭菜園では1本でも実がなる自家結実性の品種がおすすめ

-

暖地桜桃や紅きらりなどが初心者に育てやすい

-

そもそも花が咲かないのは冬の寒さ不足が一因

-

花芽を切り落とすような剪定の失敗に注意する

-

窒素過多の肥料は葉ばかり茂り花つきを悪くする

-

日照不足は結実しない大きな原因となる

-

開花から結実期は特に水分と栄養を必要とする

-

受粉後の生理落果は自然な現象なので心配しすぎない

-

病害虫の発生は落果や品質低下につながる

-

苗木を植えてから実がなるまでは約4年かかる

-

摘果は品質向上と翌年のために不可欠な作業