家庭菜園でかぼちゃを育てていると、かぼちゃの実がならないという悩みに直面することがあります。ツルは元気に伸びているのに、なぜか受粉しない、あるいは雄花と雌花が同時に咲かないといった問題が起こりがちです。もしかしたら、肥料のやりすぎによるつるぼけを治す必要があるのかもしれませんし、そもそも育たない原因が他にある可能性も考えられます。この記事では、種まきのコツから、意外と知らない雄花雌花の見分け方まで、かぼちゃが実をつけない原因と具体的な対策を詳しく解説していきます。

家庭菜園でかぼちゃを育てていると、かぼちゃの実がならないという悩みに直面することがあります。ツルは元気に伸びているのに、なぜか受粉しない、あるいは雄花と雌花が同時に咲かないといった問題が起こりがちです。もしかしたら、肥料のやりすぎによるつるぼけを治す必要があるのかもしれませんし、そもそも育たない原因が他にある可能性も考えられます。この記事では、種まきのコツから、意外と知らない雄花雌花の見分け方まで、かぼちゃが実をつけない原因と具体的な対策を詳しく解説していきます。

この記事を読むことで、以下の点が明確になります。

ポイント

-

かぼちゃが実らない根本的な原因

-

雄花と雌花の見分け方と人工授粉のやり方

-

つるぼけや生育不良を防ぐ栽培管理のコツ

-

天候に左右されずに着果させるための対策

なぜ?かぼちゃが実がならない主な原因

この章では、かぼちゃが実をつけない場合に考えられる主な原因について掘り下げていきます。

-

そもそもカボチャが受粉しないケース

-

雄花と雌花が同時に咲かないのはなぜ

-

葉ばかり茂る「つるぼけ」を治すには

-

その他のカボチャが育たない原因

-

受粉の基本となる雄花雌花の見分け方

そもそもカボチャが受粉しないケース

かぼちゃの雌花が咲いても実が大きくならずに黄色くなって落ちてしまう場合、最も考えられるのは受粉が成功していないことです。受粉とは、雄花の花粉が雌花のめしべに付着することで、これが実を成長させるためのスタートラインとなります。

自然界ではミツバチなどの昆虫が花粉を運びますが、栽培環境によってはこれらの助けが期待できない場合があります。例えば、高層階のベランダや、虫が少ない都心部の家庭菜園では、受粉を媒介する昆虫が訪れにくいです。また、梅雨の時期のように雨が降り続くと、昆虫の活動が鈍くなるだけでなく、花粉が雨で流されてしまい、受粉の確率が著しく低下します。

このように、昆虫による自然受粉が難しい環境では、人の手で受粉を手伝う「人工授粉」が非常に有効な対策となります。受粉が成功しない限り、雌花の根元にある小さな実(子房)は成長することなく、やがて枯れてしまうため、状況に応じた対応が求められます。

雄花と雌花が同時に咲かないのはなぜ

かぼちゃの栽培では、「雌花は咲くのに雄花がない」「雄花ばかりで雌花が咲かない」といった、開花のタイミングがずれる問題に直面することがあります。これは、かぼちゃが同じ株に雄花と雌花を別々に咲かせる「雌雄異花(しゆういか)」という性質を持つ植物だからです。

開花のタイミングがずれる主な理由の一つに、株の生育ステージが挙げられます。一般的に、かぼちゃは生育初期段階では株を大きくするために雄花を先に多く咲かせる傾向があります。株が十分に成長してから、実をつけるための雌花を咲かせ始めるのです。

また、栽培環境、特に肥料のバランスも大きく影響します。肥料の成分の中でも「窒素」が多すぎると、栄養が葉やツルの成長にばかり使われてしまい、雄花ばかりが咲き、雌花がつきにくくなる「つるぼけ」という状態に陥りやすくなります。逆に、水不足や日照不足といったストレスがかかると、子孫を残そうとして雌花が多くなることもあります。いずれにしても、雄花と雌花が同時に咲かなければ受粉は成立しないため、栽培環境を適切に管理することが大切になります。

葉ばかり茂る「つるぼけ」を治すには

ツルや葉は青々と元気に茂っているのに、肝心の実がならない状態を「つるぼけ」と呼びます。この主な原因は、肥料、特に窒素成分の与えすぎです。窒素は葉や茎の成長を促す「葉肥(はごえ)」とも呼ばれ、植物の体を大きくするために不可欠ですが、過剰になると栄養成長ばかりが優先され、実をつけるための生殖成長が抑制されてしまいます。

つるぼけを解消するための最も基本的な対策は、追肥を一時的に止めることです。特に窒素成分を多く含む肥料を与えている場合は、すぐに中断してください。株が少し栄養不足の状態になることで、危機感を覚えて子孫を残そうとし、雌花が咲き始めることがあります。

もし追肥を止めても改善が見られない場合は、リン酸やカリウムを主成分とする肥料に切り替えるのも一つの方法です。リン酸は花や実のつきを良くする「実肥(みごえ)」、カリウムは根の成長を助ける「根肥(ねごえ)」と呼ばれ、生殖成長をサポートします。また、最終手段として、株元から30cmほど離れた場所の土にスコップを突き刺し、根の一部を切る「根切り」という方法もあります。これは根からの栄養吸収をあえて制限することで、株の成長をツルや葉から実へと切り替えさせる荒療治です。ただし、株に大きなダメージを与えるリスクもあるため、慎重に行う必要があります。

その他のカボチャが育たない原因

受粉不良やつるぼけ以外にも、かぼちゃが育たない原因はいくつか考えられます。見落としがちなポイントを確認し、適切な管理を心がけることが収穫への近道です。

水やりの問題

かぼちゃは比較的乾燥に強い野菜ですが、水のやりすぎは禁物です。特に地植えの場合、根が深く張るため、猛暑で土がカラカラに乾いているとき以外は、基本的に水やりの必要はありません。過度な水やりは土壌の過湿を招き、根腐れや「うどんこ病」などの病気の原因となります。プランター栽培では土が乾燥しやすいため、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与える、というサイクルを基本にしましょう。

害虫

かぼちゃの葉や花、若い実を食害する代表的な害虫が「ウリハムシ」です。成虫はオレンジ色で、見つけ次第すぐに駆除することが大切です。放置すると、葉が穴だらけにされて光合成ができなくなったり、実が傷つけられて生育不良になったりします。株元の雑草は害虫の隠れ家になるため、こまめに草むしりをして風通しを良くしておくことも予防につながります。

病気

多湿な環境で発生しやすい代表的な病気が「うどんこ病」です。葉の表面に白い粉をまぶしたようなカビが生え、光合成を阻害して株全体の生育を衰えさせます。病気になった葉は早めに摘み取って処分し、密集した葉を剪定して風通しを良くすることで、病気のまん延を防ぎましょう。

受粉の基本となる雄花雌花の見分け方

人工授粉を成功させるためには、雄花と雌花を正確に見分ける知識が不可欠です。慣れれば一目で区別できますが、最初は戸惑うかもしれません。両者の違いを下の表にまとめましたので、参考にしてください。

かぼちゃの花は、開花するとその日のうちにしぼんでしまう「一日花」です。特に花粉の寿命は短く、気温が上がる日中には活力が失われてしまいます。したがって、受粉作業は花が完全に開いている晴れた日の早朝、できれば午前9時頃までに行うのが最も効果的です。このタイミングを逃さないよう、毎朝畑やプランターをチェックする習慣をつけると良いでしょう。

かぼちゃが実がならない悩みを解決する対策

ここからは、かぼちゃが実をつけない問題を解決するための具体的な栽培テクニックや管理方法を解説します。

-

栽培初期で大切な種まきのコツ

-

人工授粉で着果率をアップさせる

-

肥料の与えすぎを防ぐ管理方法

-

適切な摘心で栄養を実に集中させる

-

天候不良を乗り切るための工夫

栽培初期で大切な種まきのコツ

かぼちゃの栽培を成功させるには、スタートである種まきが肝心です。適切な時期と方法で種をまき、順調な発芽を促すことが、その後の健全な生育につながります。

時期と方法

かぼちゃは暖かい気候を好むため、種まきは十分に暖かくなってから、遅霜の心配がなくなった頃に行うのが基本です。多くの地域では5月上旬から6月にかけてが適期となります。発芽をスムーズにするため、種を一晩水に浸しておくと良いでしょう。種は、畑やプランターに直接まく「直まき」と、育苗ポットで苗を育ててから植え付ける「ポットまき」のどちらでも可能ですが、初心者は温度管理がしやすいポットまきがおすすめです。種は1〜2cmほどの深さにまき、上から優しく土をかぶせます。

発芽後の管理

かぼちゃの発芽には25~30℃の高い温度が必要です。ポットまきの場合は、ビニールで覆うなどして保温を心がけましょう。無事に発芽したら、今度は逆に18~20℃程度の涼しい場所で管理します。これは、苗が間延びしてひょろひょろに育つ「徒長(とちょう)」を防ぐためです。本葉が2~3枚出てきたら、生育の良い株を1本だけ残して他は根元からハサミで切り取る「間引き」を行います。そして本葉が4~5枚になったら、いよいよ畑やプランターに定植するタイミングです。

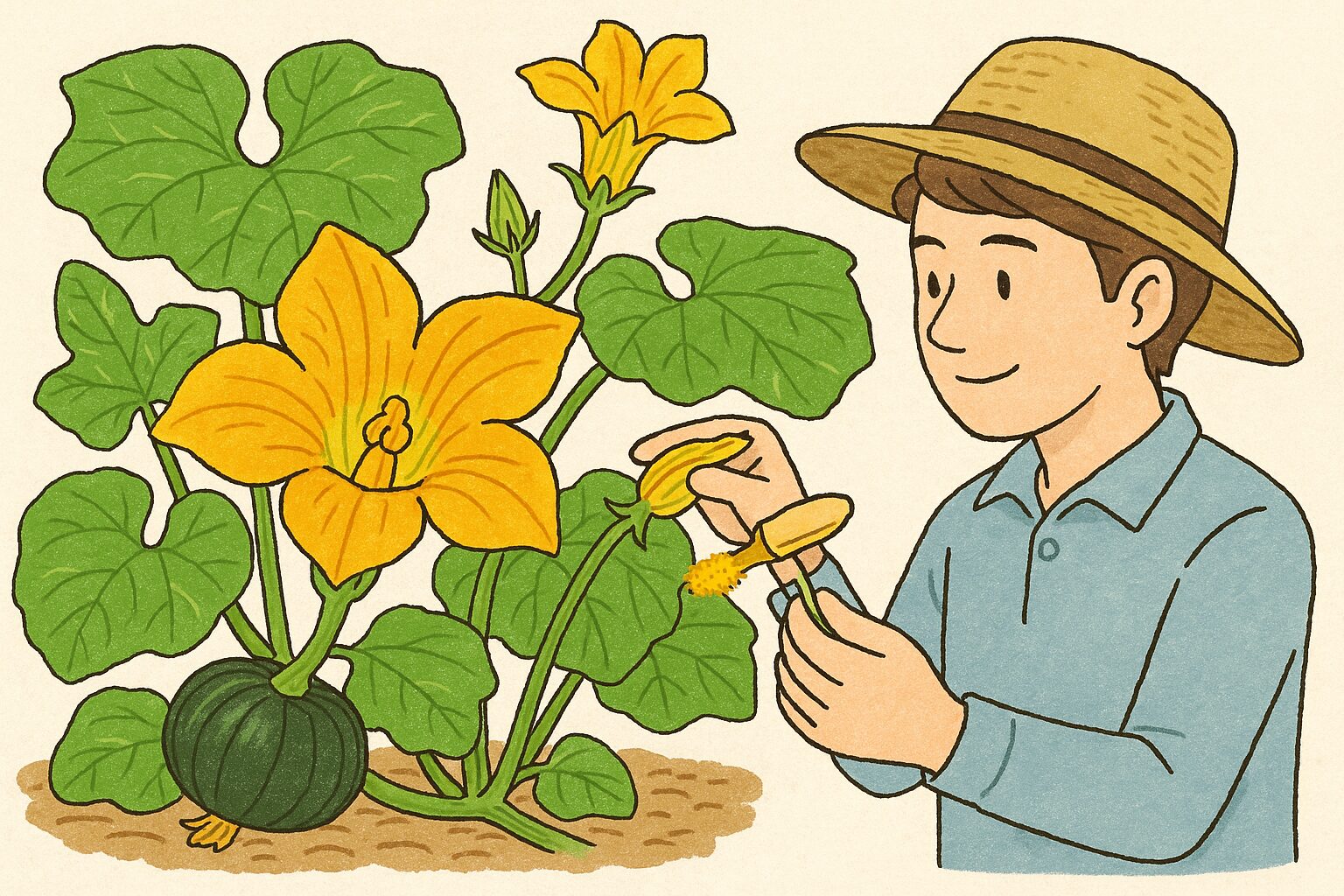

人工授粉で着果率をアップさせる

前述の通り、都市部のベランダや天候不順などで昆虫の助けが期待できない場合、人工授粉は着果率を格段に上げるための最も確実な方法です。作業は非常に簡単で、タイミングさえ間違えなければ誰でも成功させることができます。

人工授粉の手順

-

タイミングを見計らう: 晴れた日の早朝、雌花と雄花が両方とも元気に咲いていることを確認します。理想は朝9時までです。

-

雄花を準備する: 雄花を茎の付け根から摘み取ります。花粉が雌しべにつきやすいように、雄花の花びらを丁寧に取り除いて、おしべをむき出しにします。

-

受粉させる: 準備した雄花のおしべを持ち、雌花の中心にあるめしべの先端に、花粉を優しくこすりつけます。めしべの柱頭全体にまんべんなく、黄色い花粉が付着したことを確認できれば作業は完了です。

成功のポイントと注意点

受粉が成功すると、雌花の根元にあった子房が数日のうちに目に見えて大きくなり始めます。もし数日経っても変化がない、あるいは黄色く変色してしまった場合は、受粉が失敗したと考えられます。その際は、次に咲いた雌花で再度挑戦してみてください。

注意点として、同じ株の雄花と雌花で受粉させるよりも、可能であれば別の株から採った雄花の花粉を使う方が、遺伝的な多様性が増し、より良質な実がなりやすいと言われています。複数の株を育てている場合は試してみる価値があるでしょう。

肥料の与えすぎを防ぐ管理方法

かぼちゃ栽培で陥りやすい失敗の一つが、肥料のやりすぎによる「つるぼけ」です。良かれと思って与えた肥料が、かえって実のつきを悪くしてしまうことがあります。これを防ぐには、肥料の種類と与えるタイミングを適切に管理することが大切です。

まず、苗を植え付ける際に土に混ぜ込む「元肥(もとごえ)」は、控えめに施すのが基本です。特に窒素成分が多い化成肥料を多用すると、初期段階からつるぼけを招きやすくなります。堆肥や腐葉土といった有機物を中心に、ゆっくりと効果が現れる緩効性の肥料を少量使う程度で十分です。

生育の過程で与える「追肥(ついひ)」は、一番果(最初についた実)がこぶし程度の大きさになってから始めるのが最適なタイミングです。実がつき始めたということは、株が生殖成長の段階に入ったサインであり、ここから実を大きくするための栄養が必要になります。この段階で、窒素・リン酸・カリウムがバランス良く配合された肥料を適量施します。追肥のタイミングが早すぎたり、量が多すぎたりすると、株が再び栄養成長に傾き、後から咲く雌花がつきにくくなるため注意が必要です。

適切な摘心で栄養を実に集中させる

「摘心(てきしん)」とは、ツルの先端(生長点)を摘み取る作業のことで、かぼちゃの栽培において収穫量や品質を向上させるための重要なテクニックです。摘心を行うことで、ツルの無駄な伸長を抑制し、栄養を効率良く実に集中させることができます。

摘心の方法とタイミング

一般的に、まず親づる(最初に伸びてくる主となるツル)の本葉が5~6枚になった時点で、その先端を摘み取ります。すると、葉の付け根から勢いの良い子づるが数本伸びてきますので、その中から元気なものを2~3本選び、それ以外の弱い子づるは根元から取り除きます。この残した子づるに実をならせていくのが基本的な仕立て方です。

着果させる節の目安

次に重要なのが、どの位置に咲いた雌花に実をならせるかです。子づるが伸びてきて、早い段階(例えば5節目など)で雌花が咲いても、その時点ではまだ株全体が未熟なため、良い実を育てる体力がありまん。そのため、子づるの10節目あたりまでに咲いた雌花は、かわいそうに思えても摘み取ってしまうのが賢明です。13〜15節目以降に咲いた雌花に人工授粉を行って着果させることで、株への負担が少なく、大きく甘い、質の良いかぼちゃを収穫できる可能性が高まります。

天候不良を乗り切るための工夫

かぼちゃの生育は天候に大きく左右されます。特に、梅雨時期の長雨や日照不足、夏の終わりの低温などは、着果や実の成長に悪影響を及ぼすことがあります。しかし、いくつかの工夫をすることで、その影響を最小限に抑えることが可能です。

長雨が続く場合は、受粉不良が最も懸念されます。前述の通り、雨によって花粉が流されたり、受粉を助ける昆虫の活動が鈍ったりするため、晴れ間を見つけて積極的に人工授粉を行うことが大切です。小さな雨よけを雌花の上にかぶせて保護するのも有効な手段となります。

また、土壌の過湿も問題です。雨水が溜まって土が常に湿った状態になると、根が呼吸できずに根腐れを起こしたり、病気が発生しやすくなったりします。プランター栽培の場合は、鉢底石をしっかり敷いて水はけを良くしておくことが基本です。地植えの場合は、株元に敷きわらや黒いマルチシートを敷くことで、泥水の跳ね返りを防ぎ、病気の予防と地温の確保、雑草の抑制といった複数の効果が期待できます。風通しを良くするために、混み合った葉を適度に剪定することも、多湿な環境を乗り切るための重要なポイントとなります。

かぼちゃが実がならない原因と対策まとめ

この記事で解説した、かぼちゃが実をつけない主な原因と、その対策について重要なポイントを以下にまとめます。

-

かぼちゃが実らない最大の原因は受粉不良

-

虫が少ない環境や雨天続きでは自然受粉しにくい

-

人工授粉は着果率を上げる最も確実な方法

-

雄花と雌花は開花タイミングがずれることがある

-

雌花は花の根元に小さなふくらみがある

-

雄花は花の根元がスッとしていてふくらみがない

-

人工授粉は晴れた日の早朝に行うのが効果的

-

窒素肥料の与えすぎは「つるぼけ」の原因になる

-

つるぼけになると葉ばかり茂り雌花が咲きにくくなる

-

追肥は一番果がこぶし大になってから始める

-

水のやりすぎは根腐れやうどんこ病を引き起こす

-

親づるの摘心で子づるの発生を促す

-

質の良い実を採るには10節目以降の雌花に着果させる

-

ウリハムシなどの害虫は早期に駆除する

-

敷きわらやマルチは病気予防と保湿に役立つ