大切に育てている家庭菜園の「あまたんトマト」に、なかなか実がつかずに悩んでいませんか。期待していたのに花が咲かない、あるいは花が咲いても実がならない状況は、とても残念な気持ちになります。また、葉っぱばかりが元気に茂ってしまったり、やっとついた実が大きくならないなど、失敗とも後悔とも言えるような経験をしている方もいるかもしれません。

大切に育てている家庭菜園の「あまたんトマト」に、なかなか実がつかずに悩んでいませんか。期待していたのに花が咲かない、あるいは花が咲いても実がならない状況は、とても残念な気持ちになります。また、葉っぱばかりが元気に茂ってしまったり、やっとついた実が大きくならないなど、失敗とも後悔とも言えるような経験をしている方もいるかもしれません。

これらの問題の多くは、日照不足症状や夏の厳しい暑さで実がならないといった環境要因、または育て方そのものに原因が隠されていることが多いです。

この記事では、あまたんトマトが実がならないという悩みを解決するため、考えられる様々な原因を一つずつ丁寧に解説し、誰でも実践できる具体的な対策法をご紹介します。正しい知識を身につけて、甘くて美味しいあまたんトマトの収穫を目指しましょう。

ポイント

-

あまたんトマトが実らない主な原因

-

花が咲かない・実が大きくならない等の症状別対策

-

見落としがちな日照や温度管理のポイント

-

初心者でもできる正しい育て方のコツ

あまたんトマトが実がならない?考えられる原因

-

そもそもトマトの花が咲かない

-

花が咲いても実がならないのは受粉が原因かも

-

葉っぱばかり茂って実がつかない時のサイン

-

見落としがちなトマトの日照不足症状

-

夏の厳しい暑さで実がならないことも

-

実はついたのに実が大きくならないのはなぜ?

そもそもトマトの花が咲かない

トマトの株は順調に育っているように見えるのに、肝心の花が咲かないという場合、主な原因は「日照不足」と「肥料のアンバランス」にあると考えられます。

トマトは、花を咲かせるために多くのエネルギーを必要とします。そのエネルギーは光合成によって作られるため、日光に当たる時間が絶対的に不足していると、株が自身の体を維持するだけで精一杯になり、子孫を残すための花を咲かせるまで体力が回りません。家庭菜園、特にベランダなどでは、建物の影になる時間帯が長くないか、今一度確認してみることが大切です。

また、肥料の与え方も花が咲かない原因になり得ます。特に、窒素(N)成分は葉や茎を成長させる「葉肥え(はごえ)」とも呼ばれ、これを与えすぎると、株は葉や茎ばかりを大きくすることに栄養を使ってしまいます。その結果、花芽を作るために必要なリン酸(P)や、株全体の調子を整えるカリウム(K)といった他の栄養素とのバランスが崩れ、花が咲きにくくなるのです。

これらのことから、トマトに花が咲かない時は、まず栽培場所の日当たりを見直し、窒素過多の肥料を与えていないかチェックすることが解決への第一歩となります。

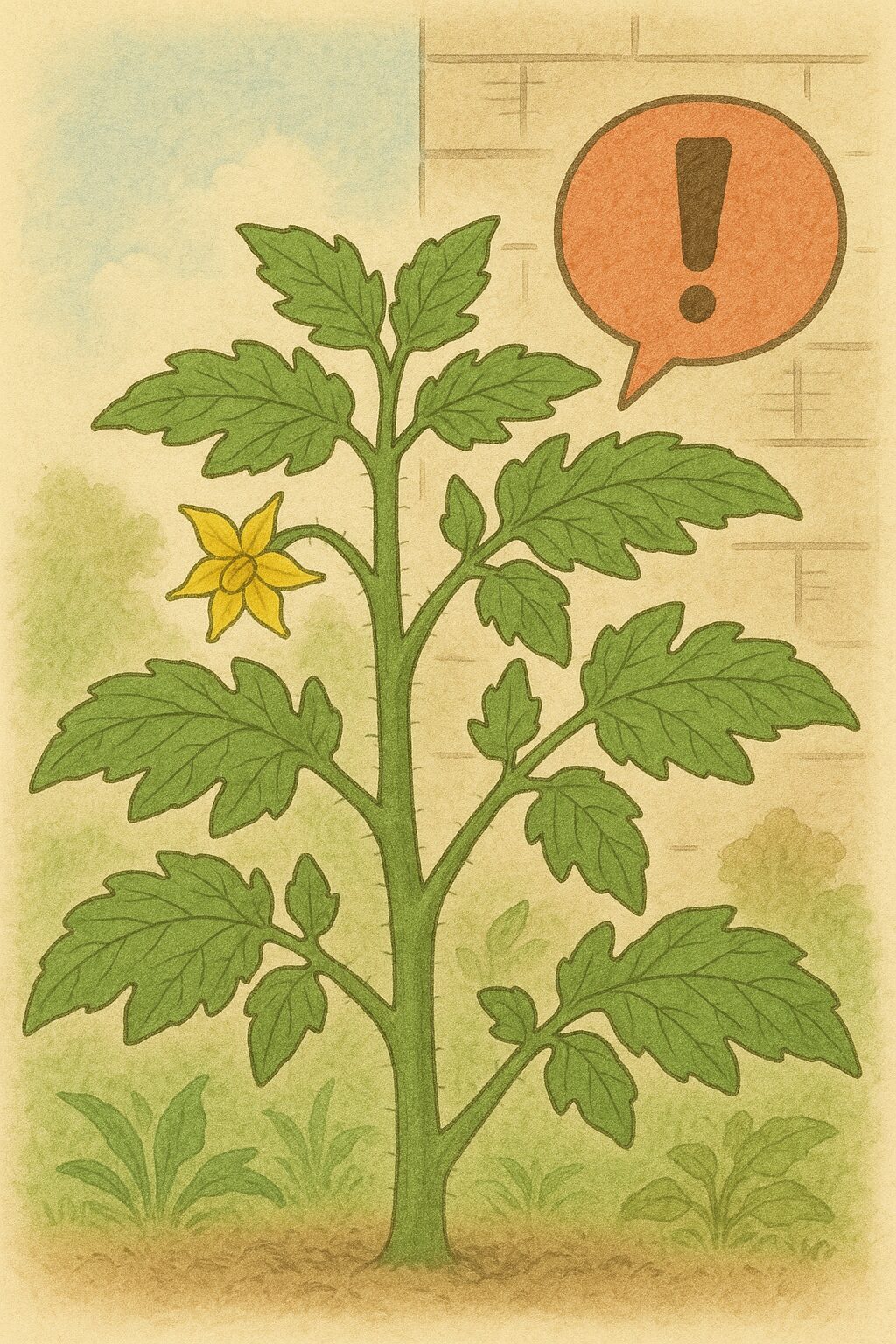

花が咲いても実がならないのは受粉が原因かも

花は咲くのに、いつの間にかポロリと落ちてしまい、一向に実がつかない。これは、栽培者が直面する非常にもどかしい問題の一つですが、多くの場合「受粉不良」が原因です。

ミニトマトは、一つの花の中におしべとめしべが揃っている「自家受粉植物」であり、基本的には何もしなくても自然に受粉します。しかし、それは風によって花が揺らされたり、ハチなどの虫が訪れたりする、ある程度開けた環境での話です。風通しの悪いベランダや、虫がほとんど入ってこない室内などで栽培している場合は、花粉がめしべに付着する機会が失われ、受粉が成立しにくくなります。

特に、最初に咲く「一番花」がうまく着果しないと、株が「この環境では子孫を残せない」と判断してしまうのか、その後の花も実をつけにくくなる傾向があると言われています。

対策としては、人の手で受粉を助けてあげるのが最も確実です。花が咲いたら、指先で花の軸を軽くトントンと弾いて振動を与えたり、柔らかい筆や綿棒で花の中心を優しくなでてあげたりするだけで、受粉の確率は格段に上がります。したがって、花が咲き始めたら、積極的に受粉をサポートしてあげることが、たくさんの実を収穫するための鍵となります。

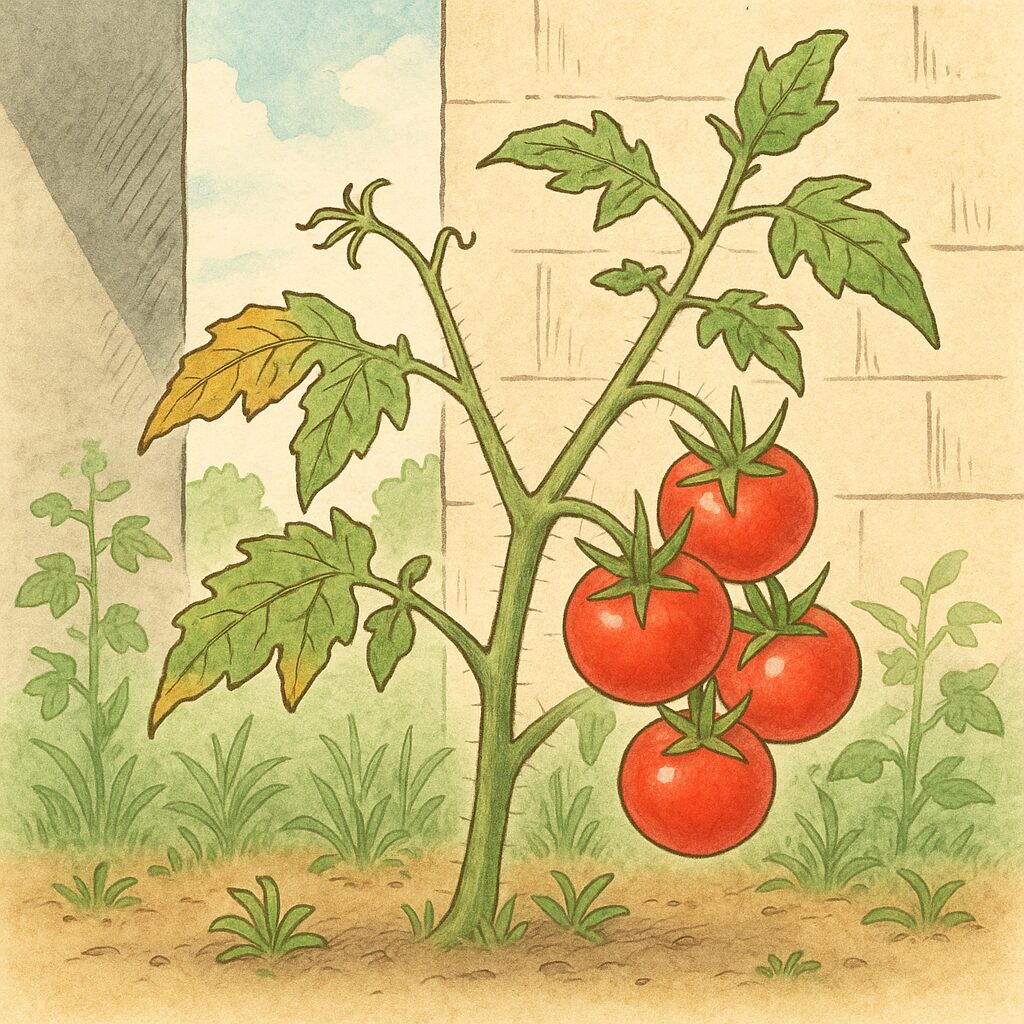

葉っぱばかり茂って実がつかない時のサイン

株全体が青々としていて、茎も太く、葉も大きく元気に茂っているのに、なぜか花が少ない、あるいは実がつかない。一見すると健康そうに見えるこの状態は、実は「過繁茂(かはんも)」と呼ばれる不健康なサインであり、肥料の与えすぎ、中でも「窒素過多」が主な原因です。

前述の通り、窒素は葉や茎の成長を促進する働きがあります。植え付け時の元肥や、その後の追肥で窒素成分の多い肥料を過剰に与え続けると、植物は栄養を実や花ではなく、自身の体を大きくすることにばかり使ってしまいます。これを「栄養成長」に偏った状態と呼び、実をつけるための「生殖成長」への切り替えがうまくいかなくなります。

過繁茂の具体的なサインとしては、以下の点が挙げられます。

-

葉の色が不自然に濃い緑色をしている

-

葉が通常より大きく、内側に巻いている

-

茎が異常に太い

-

節と節の間(節間)が長く、間延びした印象を受ける

もし、ご自身のトマトがこのような状態であれば、追肥を一時的に中断することが賢明です。そして、次に肥料を与える際は、花や実つきを促進するリン酸や、根の成長を助けるカリウムを多く含む肥料に切り替えることを検討しましょう。見た目の元気さに惑わされず、植物全体のバランスを見て肥料を管理することが求められます。

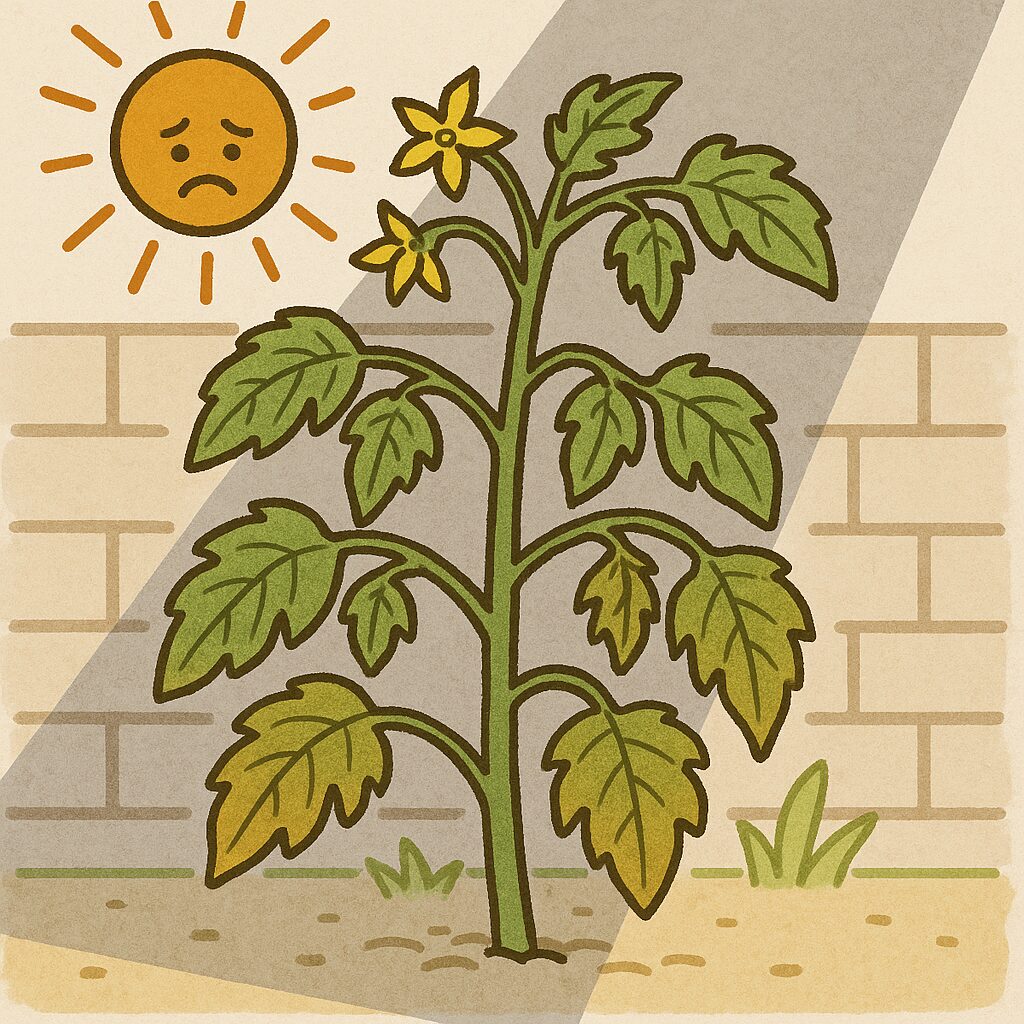

見落としがちなトマトの日照不足症状

トマトの実がならない多くの問題の根底には、「日照不足」が隠れています。トマトは、もともと南米アンデス山脈の高原地帯が原産で、強い太陽の光を浴びて育つ植物です。そのため、十分な日光を確保することは、トマト栽培における最も基本的な必須条件と言えます。

日照が不足すると、光合成が十分に行えず、株が健全に育つためのエネルギーを作り出せません。その結果、様々な生育不良の症状が現れます。

日照不足が引き起こす主な症状

-

徒長(とちょう): 光を求めて茎が細く、ひょろひょろと上に伸びてしまいます。節と節の間が長くなり、軟弱で病気に弱い株になります。

-

葉の変色: 主に下の方の葉から黄色く変色し、やがて枯れ落ちてしまいます。これは、限られたエネルギーを新しい葉に集中させるための、植物の自己防衛反応でもあります。

-

花つき・実つきの悪化: 花芽の形成が阻害され、花が咲きにくくなったり、咲いてもエネルギー不足で落花しやすくなったりします。当然、実つきも悪くなります。

一般的に、トマトの栽培には最低でも1日に6時間以上、直射日光が当たる環境が理想とされています。ベランダで栽培している場合は、時間帯によって日当たりが変化するため、できるだけ長く日が当たる場所にプランターを移動させる工夫が必要です。場合によっては、地面にアルミホイルや市販の反射シートを敷き、光を反射させて株全体に光を当てるのも有効な手段となります。

要するに、あまたんトマトを健全に育て、たくさんの実を収穫するためには、まず十分な日光を確保できる場所を選ぶことが大前提となるのです。

夏の厳しい暑さで実がならないことも

トマトは日光を好む一方で、実は極端な暑さには弱いという側面も持っています。特に、日本の真夏のように日中の気温が30℃を大きく超えるような猛暑が続くと、様々な「高温障害」が発生し、実がならなくなることがあります。

最も大きな影響を受けるのが「受粉能力」です。トマトの花粉は高温に非常に弱く、一般的に気温が35℃を超えると、花粉が正常に機能しなくなり、受精能力を失ってしまいます。そのため、見た目には花が咲いていても、受粉が成立せずに実がつかずに落花してしまうのです。

また、高温は花芽そのものの形成を妨げたり、株全体の生育を鈍らせたりもします。葉が日焼けして白っぽくなったり、水分を過剰に蒸散させないように葉が丸まってしまったりするのも、高温障害の一種です。

このような夏の暑さ対策としては、以下のような工夫が有効です。

-

遮光: 遮光率の低い(20~30%程度)遮光ネットや寒冷紗(かんれいしゃ)を日中の最も暑い時間帯にかけることで、直射日光を和らげ、株や土の温度上昇を抑えます。

-

風通し: 密集した葉や不要な脇芽を整理し、株全体の風通しを良くすることも、熱がこもるのを防ぐ上で効果的です。

-

水やり: 朝の涼しい時間帯にたっぷりと水やりをし、日中の水分不足を防ぎます。ただし、日中の高温時に水やりをすると、水がお湯のようになり根を傷める原因になるため避けましょう。

このように、夏のトマト栽培では、ただ日光に当てるだけでなく、温度が上がりすぎないように工夫することが、安定した収穫を続けるための重要なポイントになります。

実はついたのに実が大きくならないのはなぜ?

ようやく着果に成功し、小さな緑色の実がつき始めたのに、そこから一向に大きくならない。この場合、株に実を大きく育てるだけの「体力」が残っていない可能性が考えられます。主な原因は、「肥料不足」「水分不足」、そして「株への負担過多」です。

肥料不足(特にカリウム)

トマトの実は、肥大期に特に「カリウム(K)」を多く必要とします。カリウムは、光合成で作られた糖分を実に転流させる働きを担っており、「実肥え(みごえ)」とも呼ばれます。植え付け時の元肥だけでは、生育が進むにつれて肥料成分が不足してくるため、実がつき始めたタイミングから定期的な追肥が不可欠です。

水分不足

実が大きくなる過程では、多くの水分が必要とされます。土が頻繁に乾いてしまうような状態では、実の細胞が十分に膨らむことができず、小玉のまま成熟してしまいます。特にプランター栽培は地植えに比べて土が乾燥しやすいため、水切れには注意が必要です。

株への負担過多

脇芽を摘み取らずに放置していると、あちこちに栄養が分散してしまい、一つ一つの実に十分な栄養が行き渡りません。また、あまりにも多くの実を一度につけさせると、株全体の負担が大きくなり、すべての実を大きく育てることが困難になります。

以上の点を踏まえると、着果に成功した後も決して安心せず、適切な追肥と水やり、そして不要な脇芽を摘み取るなどの管理を続けることが、甘くて大きな実を育てるために不可欠であると言えます。

あまたんトマトが実がならない時の正しい対策法

-

まずは見直したい基本的な育て方のポイント

-

肥料の与えすぎや不足をチェック

-

適切な水やりの頻度と量

-

脇芽かきで栄養を実に集中させる

-

ホルモン剤を利用するのも一つの手

-

まとめ:あまたんトマトが実がならない悩みを解決

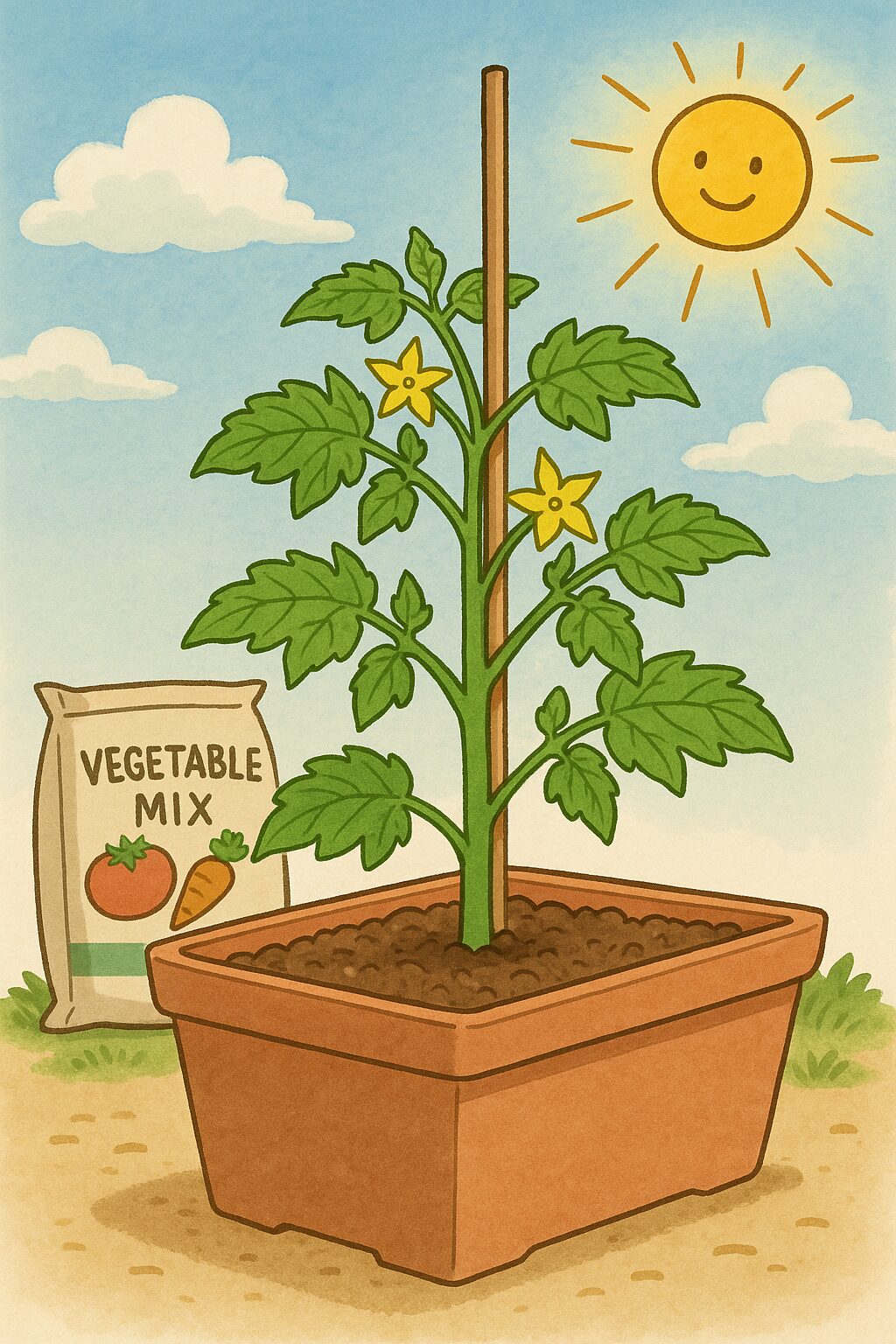

まずは見直したい基本的な育て方のポイント

あまたんトマトが実をつけない様々な原因を見てきましたが、それらの多くは基本的な育て方を見直すことで予防・改善できる可能性があります。栽培を始める前の準備や、日々の管理の土台となるポイントを再確認してみましょう。

カゴメの公式サイトの情報などを参考にすると、あまたんトマトを健全に育てるための基本的な栽培環境は以下のようになります。

肥料の与えすぎや不足をチェック

肥料はトマトの成長に欠かせないものですが、その量や種類、与えるタイミングを間違えると、かえって実つきを悪くする原因となります。肥料が「多すぎる」場合と「少なすぎる」場合、それぞれのサインを理解し、適切に対応することが求められます。

肥料過多(特に窒素過多)のサイン

前述の通り、葉ばかりが茂る「過繁茂」の状態です。葉の色が濃すぎる、茎が太すぎる、葉が内側に巻くといった症状が見られたら、肥料の与えすぎを疑いましょう。この場合は、まず追肥を数週間ストップし、株が栄養を消費するのを待ちます。その後、窒素成分の少ない、リン酸やカリウムが主体の肥料に切り替えて様子を見ます。

肥料不足のサイン

逆に肥料が不足すると、株全体に元気がなくなります。葉の色が薄い黄色っぽくなる、下の葉から枯れ落ちる、新しい葉が小さくなる、といった症状が現れます。この場合は、即効性のある液体肥料を規定の倍率で与えるのが効果的です。

追肥を開始する一般的な目安は、「一番果(最初についた実)がピンポン玉くらいの大きさになった頃」です。そこから、2~3週間に1回のペースで、製品の指示に従った量の追肥を行います。「カゴメトマトの土」のような元肥が長く効くタイプの用土を使用している場合は、第5段花房の着果が確認できるまで追肥は不要とされていることもありますので、使用している土の説明書きをよく確認しましょう。

したがって、トマトの葉や茎の状態を日頃からよく観察し、過不足のサインを見逃さずに、適宜肥料を調整していく柔軟な対応が収穫への近道です。

適切な水やりの頻度と量

水やりは家庭菜園の基本ですが、シンプルだからこそ奥が深く、やり方を間違えると根にダメージを与え、実がならない原因に直結します。トマト栽培における水やりの鉄則は、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。

過湿の危険性

毎日決まった時間に、土がまだ湿っているのに水を与え続けると、土の中が常に水浸しの状態(過湿)になります。すると、根が呼吸できなくなり、最悪の場合は根腐れを起こしてしまいます。根が傷むと、水分や養分を十分に吸収できなくなり、株全体が弱り、実をつけるどころではなくなります。

水切れのリスク

一方で、水やりを怠り、土をカラカラに乾かしてしまう「水切れ」も問題です。特に夏場の高温期は、植物からの蒸散が激しく、土も乾きやすいため注意が必要です。水切れを起こすと、株がしおれるだけでなく、カルシウムの吸収が滞り、実の先端が黒く腐る「尻腐れ果」の原因にもなります。

水やりのベストプラクティス

水やりに最適な時間帯は、気温が低い早朝です。日中の暑い時間帯に水を与えると、土の中で水温が上昇し、根を傷める原因になります。夏場など、どうしても土が乾ききってしまう場合は、夕方、気温が下がってからもう一度与えるようにしましょう。

水を与える際は、葉や花にかけず、株元に静かに注ぐのがポイントです。これにより、病気の発生リスクを低減できます。

このように、機械的に水を与えるのではなく、毎日土の状態を自分の指で触って確認し、「乾いているか、湿っているか」を判断してから水を与える習慣をつけることが、健全な株を育てる上で非常に大切です。

脇芽かきで栄養を実に集中させる

ミニトマトを栽培する上で、収量を大きく左右する非常に重要な作業が「脇芽かき」です。脇芽とは、主茎と葉の付け根から新たに出てくる芽のことで、これを放置すると、限られた栄養が分散してしまい、実つきが悪くなったり、実が大きくならなかったりする原因となります。

なぜ脇芽をかくのか

脇芽は、放っておくとそれ自体が一本の茎として成長し、葉をつけ、花を咲かせます。一見すると株が大きくなって良いように思えますが、プランターなどの限られたスペースと土の量では、全ての茎に十分な栄養を行き渡らせることはできません。

その結果、栄養が分散し、主軸である主茎につくはずの実への栄養が不足します。さらに、葉が密集しすぎることで株全体の風通しが悪くなり、湿気がこもって病気や害虫が発生しやすい環境を作ってしまいます。

脇芽かきの方法とタイミング

脇芽は小さいうちに摘み取るのが基本です。5cm以下の柔らかいうちであれば、手で簡単にポキッと折ることができます。ハサミを使うと、ウイルス病などを他の株にうつしてしまう可能性があるため、できるだけ晴れた日の午前中に、手で作業するのがおすすめです。

週に1~2回は株全体をチェックし、新しく出てきた脇芽をこまめに取り除く習慣をつけましょう。

もっと言えば、この脇芽かきは、単に不要な部分を取り除く作業ではありません。株のエネルギーを、私たちが収穫したいと願う「実」に効率よく集中させるための、戦略的な栽培管理技術なのです。

ホルモン剤を利用するのも一つの手

日照不足や低温、あるいは梅雨時期の長雨など、どうしても栽培環境が改善できず、受粉がうまくいかない。そのような場合に、最終的な手段として「植物ホルモン剤(着果促進剤)」の利用を検討する価値があります。

代表的な製品に「トマトトーン」があり、これはトマトの花のめしべに作用して、受粉しなくても実を成長させる効果を持ちます。つまり、天候不順などで正常な受粉が期待できない条件下でも、人工的に着果を促すことができるのです。

使用するメリット

最大のメリットは、悪条件下でも着果率を大幅に向上させ、収穫を確保できる点です。特に、受粉が難しい一番花の着果を確実にすることで、その後の生育リズムを整える効果も期待できます。

使用上の注意点とデメリット

ただ、これはあくまで補助的な手段であり、使用には注意が必要です。

-

適切な濃度と使用法を守る: 濃度が濃すぎたり、同じ花に何度もスプレーしたりすると、実が奇形になったり、空洞果(中身がスカスカの実)になったりする原因となります。必ず製品に記載された使用方法を厳守してください。

-

種なし果になる: ホルモン剤で着果させた実は、受精を経ていないため、基本的に種ができません。

-

乱用は避ける: 栽培環境の改善が基本であり、ホルモン剤に頼りすぎるのは健全な栽培とは言えません。あくまで「お助けアイテム」として、ここぞという場面で限定的に使用するのが賢明です。

このように、ホルモン剤は便利な一方で、デメリットも存在します。これを理解した上で適切に使用すれば、天候に左右されずにあまたんトマトの収穫を楽しむための、力強い味方になる可能性があります。

まとめ:あまたんトマトが実がならない悩みを解決

この記事では、あまたんトマトが実らない様々な原因とその具体的な対策について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを改めてまとめます。

-

あまたんトマトが実らない原因は一つではない

-

花が咲かない主な原因は日照不足と肥料バランス

-

開花後に実がつかないのは受粉不良の可能性が高い

-

指で花を弾くなど人工授粉を試す

-

葉ばかり茂るのは窒素肥料の与えすぎサイン

-

追肥を一時中断しリン酸の多い肥料に切り替える

-

ひょろ長く育つのは典型的な日照不足の症状

-

1日6時間以上の日当たりを確保する

-

30℃以上の高温は着果を妨げる

-

夏場は遮光ネットなどで温度管理を行う

-

実が大きくならないのは栄養や水分不足が原因

-

基本的な育て方として大きなプランターと良い土を選ぶ

-

水やりは土が乾いたらたっぷりが基本で過湿を避ける

-

脇芽はこまめに摘み取り栄養を実に集中させる

-

最終手段としてホルモン剤の利用も検討できる