大切に育てているはずの水仙、春になっても花が咲かないと、がっかりしてしまいますよね。「植えっぱなしにしているから咲かないのかな?」「葉っぱばかり元気に茂って、どうして花だけ咲かないんだろう?」と、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

何年も花が咲かないのはなぜなのか、その原因は一つではないかもしれません。もしかしたら肥料の与え方や、球根そのものに問題がある可能性も考えられます。また、球根の太らせ方や、掘り上げすぐ植えるといった植え替えのタイミングについて、正しい知識を持つことも大切です。

この記事では、水仙の花が咲かないさまざまな原因を一つずつ丁寧に解説し、来年こそ美しい花を咲かせるための具体的な解決策を詳しくご紹介します。

関連

- 水仙の花が咲かない主な原因

- 葉ばかり茂って花が付かない理由

- 来年も花を咲かせるための球根の育て方

- 適切な肥料の与え方と植え替えのコツ

水仙の花が咲かないのはなぜ?考えられる原因

- 植えっぱなしで咲かないのは栄養と日光不足

- 何年も花が咲かないのは球根の老化が原因かも

- 葉っぱばかり茂るのは窒素肥料の与えすぎ?

- 球根が密集しすぎて花を咲かせられない状態

- 花付きを良くする正しい肥料の与え方

- 日照不足は開花しない最も大きな理由

植えっぱなしで咲かないのは栄養と日光不足

水仙を何年も植えっぱなしにしていると花が咲かなくなることがありますが、その主な原因は土の中の栄養不足と、生育環境の変化による日光不足にあります。

水仙を何年も植えっぱなしにしていると花が咲かなくなることがありますが、その主な原因は土の中の栄養不足と、生育環境の変化による日光不足にあります。

植物は土から栄養を吸収して成長するため、長年同じ場所で育てていると、土の中にある特定の栄養素が枯渇してしまいます。特に、花を咲かせるためには多くのエネルギーを必要とするため、栄養が足りないと葉は出ても花芽を付けることができなくなります。

また、植え付けた当初は日当たりが良かった場所でも、年月が経つにつれて周囲の庭木が大きく成長し、意図せず日陰になってしまうケースは少なくありません。水仙は日光を非常に好む植物であり、光合成によって球根に栄養を蓄えるため、日照時間が不足すると球根が十分に太れず、花を咲かせる体力がなくなってしまうのです。

したがって、植えっぱなしで花が咲かなくなった場合は、まず土の状態と日当たりの環境を見直すことが解決への第一歩となります。

何年も花が咲かないのは球根の老化が原因かも

数年間はきれいに咲いていたのに、ここ何年も花が咲かないという場合、球根の老化やエネルギー不足が考えられます。

数年間はきれいに咲いていたのに、ここ何年も花が咲かないという場合、球根の老化やエネルギー不足が考えられます。

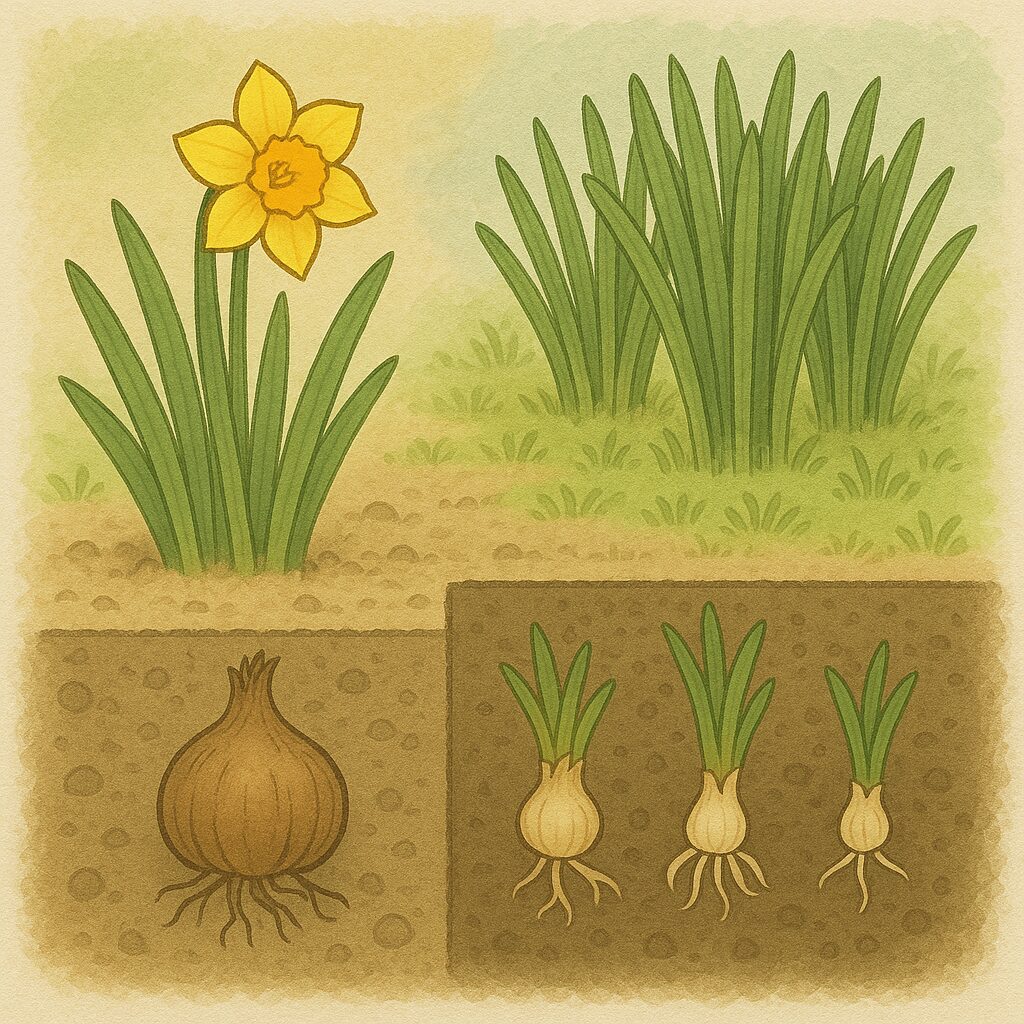

水仙の球根は、植えてから数年経つと「分球」といって、子どもの球根をたくさん作って増えていきます。これは一見良いことのように思えますが、一つの親球根から分かれた子球根はサイズが小さく、花を咲かせるだけの十分な栄養を蓄えられていないことがほとんどです。

一般的に、水仙が花を咲かせるためには、球根にある程度の大きさと重さが必要になります。しかし、分球を繰り返して小さくなった球根ばかりになると、株全体として花芽を作る体力がなくなり、結果として葉だけが茂る状態に陥ってしまうのです。

この状態は、おおむね3~4年以上植え替えをしていない場合に起こりやすくなります。もし心当たりがあるなら、一度球根を掘り上げて状態を確認してみることをお勧めします。弱々しく小さな球根ばかりになっている場合は、球根の世代交代がうまくいっていないサインと言えるでしょう。

葉っぱばかり茂るのは窒素肥料の与えすぎ?

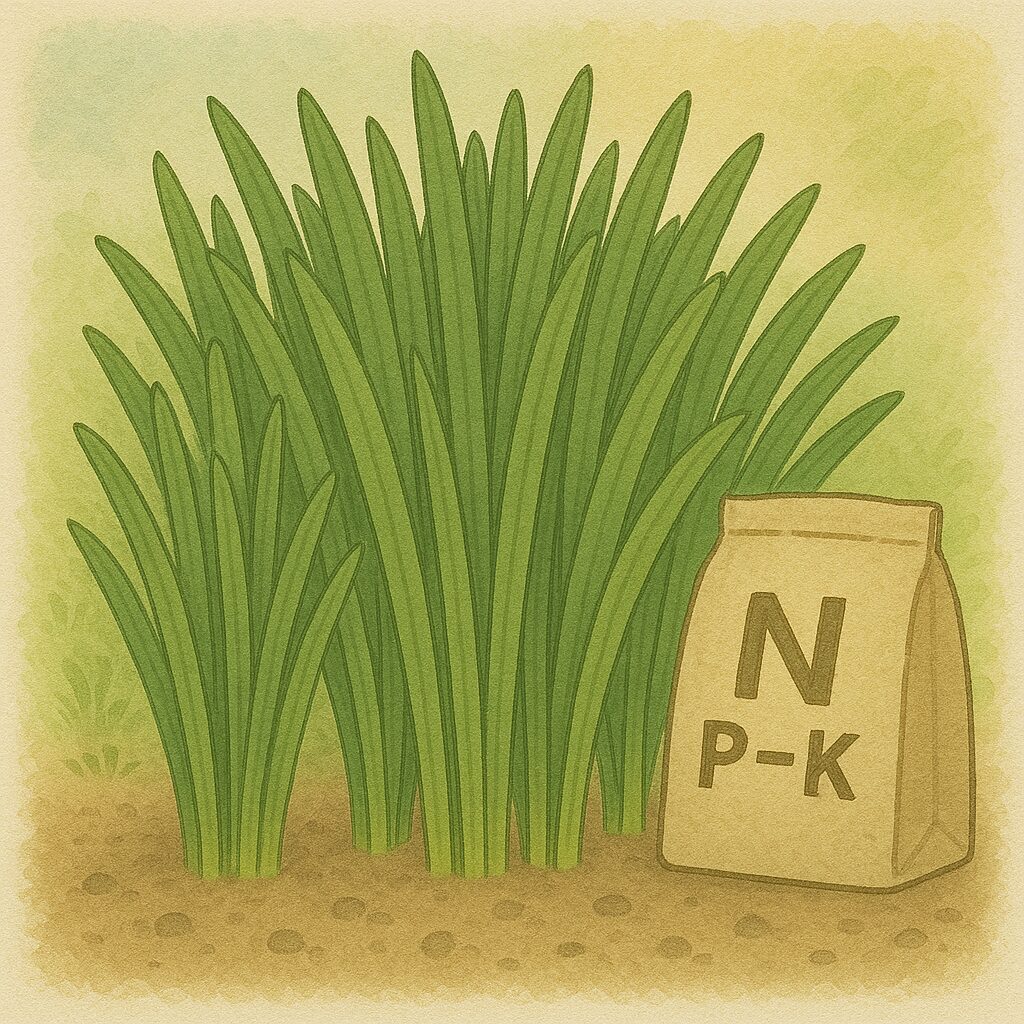

「葉は青々と元気に茂っているのに、なぜか花だけが咲かない」という現象は、水仙栽培でよくある悩みのひとつです。この場合、肥料の与え方、特に成分のバランスが偏っている可能性が非常に高いと考えられます。

「葉は青々と元気に茂っているのに、なぜか花だけが咲かない」という現象は、水仙栽培でよくある悩みのひとつです。この場合、肥料の与え方、特に成分のバランスが偏っている可能性が非常に高いと考えられます。

植物の成長に欠かせない肥料の三大要素として、「窒素(N)」「リン酸(P)」「カリウム(K)」があります。このうち、窒素は「葉肥(はごえ)」とも呼ばれ、主に葉や茎の成長を促進する働きがあります。一方で、リン酸は「花肥(はなごえ)」や「実肥(みごえ)」と呼ばれ、花芽の形成や開花、結実を助ける役割を担っています。

もし、あなたが与えている肥料に窒素成分が多く含まれている場合、水仙は葉や茎ばかりをどんどん成長させてしまいます。その結果、花芽を作るために必要なリン酸が相対的に不足し、「葉は元気なのに花は咲かない」というアンバランスな状態が引き起こされるのです。

草花用の汎用肥料や、観葉植物用の肥料を流用している場合にこの状況が起こりやすいため、心当たりがあれば一度、使用している肥料の成分表示を確認してみてください。

球根が密集しすぎて花を咲かせられない状態

前述の通り、水仙は分球によって数を増やしていきますが、これを放置して球根が過密状態になることも、花が咲かなくなる大きな原因の一つです。

植え付けた当初は十分な間隔があっても、3~4年も経つと球根がぎゅうぎゅう詰めの状態になってしまいます。こうなると、限られたスペースの中で球根同士が水分、栄養、そして日光を奪い合うことになります。

一つ一つの球根が十分に根を張るスペースがなくなり、土の中の養分も行き渡りません。また、葉が密集して生い茂ることで、株元への風通しが悪くなったり、地面に日光が届きにくくなったりします。このような劣悪な環境では、球根は十分に太ることができず、花芽を形成するためのエネルギーを蓄えることが困難になるのです。

掘り起こしてみると、予想以上にたくさんの球根がひしめき合っていることに驚くかもしれません。葉だけはたくさん出てくるものの、どれもひょろひょろと弱々しい印象である場合は、この球根の過密状態を疑うべきでしょう。

花付きを良くする正しい肥料の与え方

水仙の花付きを良くするためには、肥料を与えるタイミングと、その種類(成分)を正しく選ぶことが鍵となります。やみくもに与えるのではなく、水仙の生育サイクルに合わせた施肥を心がけましょう。

肥料を与える3つの重要なタイミング

- 元肥(もとごえ): 植え付け時に、土に混ぜ込んでおく肥料です。効果がゆっくりと長く続く「緩効性化成肥料」が適しています。これにより、根が伸び始める時期から安定して栄養を供給できます。

- 追肥(ついひ): 芽が出て葉が伸び始める時期に与える肥料です。この時期は球根の栄養を使い果たし、さらなる成長のために追加の栄養を必要とします。即効性のある液体肥料を規定通りに薄めて与えるのが効果的です。

- お礼肥(おれいごえ): 花が終わった後に与える、最も大切な肥料です。花を咲かせるために消耗した体力を回復させ、来年の花芽を作るために球根を太らせる目的があります。この時期も液体肥料を葉が枯れるまで定期的に与えましょう。

肥料の成分バランス

前述の通り、葉ばかりが茂るのを防ぐため、リン酸(P)を多く含む肥料を選ぶのが基本です。市販されている球根用肥料や、カリウム(K)もバランス良く配合されたものを選ぶと、根も丈夫になり、病気に強い健康な株に育ちます。

日照不足は開花しない最も大きな理由

これまでにご紹介したどの原因よりも、水仙の花が咲かない根本的な理由として最も多いのが「日照不足」です。水仙は、健全な生育と開花のためにたっぷりの日光を必要とする植物です。

水仙の球根は、葉で行われる光合成によって作られた栄養(デンプン)を蓄えることで、翌年の花芽を形成します。つまり、日光を浴びる時間が短いと、十分な栄養を蓄えることができず、球根は太ることができません。結果として、葉を出すだけの体力はあっても、花を咲かせるまでのエネルギーが不足してしまうのです。

理想的なのは、1日に最低でも5~6時間以上、直射日光が当たる場所です。特に、花が終わり葉が茂っている春の時期は、来年のための栄養を蓄える非常に大切な期間なので、この時期にしっかり日光を浴びせることが何よりも大切になります。

落葉樹の下などは、冬の間は日が当たりますが、春になって葉が茂り始めると日陰になってしまうため注意が必要です。もしお庭の水仙が建物の陰や常緑樹の下など、一日中薄暗い場所に植えられている場合は、それが花を咲かせない最大の原因である可能性が高いと言えます。

水仙の花が咲かない悩みを解決する育て方のコツ

- 来年も花を咲かせるための正しい球根の太らせ方

- 球根は掘り上げすぐ植えるべきか乾燥か

- 花が終わった後の葉の管理が最も重要

- 水やりの過不足が花芽をなくすことも

- 3年に一度は植え替えでリフレッシュ

来年も花を咲かせるための正しい球根の太らせ方

来年も美しい花を楽しむためには、花が終わった後、いかに球根を充実させるか(太らせるか)がすべてと言っても過言ではありません。球根を太らせるためのポイントは「お礼肥」と「葉の管理」の2つです。

来年も美しい花を楽しむためには、花が終わった後、いかに球根を充実させるか(太らせるか)がすべてと言っても過言ではありません。球根を太らせるためのポイントは「お礼肥」と「葉の管理」の2つです。

まず、花が咲き終わったら、すぐに花がらを摘み取ります。花がらを付けたままにしておくと、植物は種子を作るためにエネルギーを消費してしまい、その分、球根に蓄えられる栄養が減ってしまいます。花茎の根元から切り取るようにしましょう。

次に、花が終わった後から、葉が自然に黄色く枯れ始めるまでの期間、定期的にお礼肥を与えます。この時期の葉は、光合成によって来年のための栄養を作り、球根に送り込む「栄養製造工場」の役割を果たしています。この工場の働きをサポートするために、リン酸とカリウムを多く含む液体肥料を1~2週間に1回程度、水やり代わりに与えると非常に効果的です。

このお礼肥をしっかりと行うことで、消耗した球根の体力が回復し、来年の花芽を形成するための栄養を十分に蓄えることができます。地味な作業ですが、翌年の花付きを左右する最も重要な手入れの一つです。

球根は掘り上げすぐ植えるべきか乾燥か

植え替えのために掘り上げた球根をすぐに植えるべきか、一度乾燥させるべきかは、状況によって判断が異なりますが、基本的には一度乾燥させてから植え付ける方がメリットが多いと考えられます。

植え替えのために掘り上げた球根をすぐに植えるべきか、一度乾燥させるべきかは、状況によって判断が異なりますが、基本的には一度乾燥させてから植え付ける方がメリットが多いと考えられます。

球根を掘り上げる適期は、葉が黄色く枯れてきた初夏(6月頃)です。掘り上げた球根は、土を優しく落とし、風通しの良い日陰で保管します。ネット袋などに入れて吊るしておくと、まんべんなく乾燥させることができます。

乾燥させるメリット

- 病害虫のリスク軽減: 表面を乾燥させることで、球根に付着した病原菌や害虫の活動を抑えることができます。

- 休眠の促進: 水仙は夏の間、休眠期に入ります。乾燥させることで、この休眠状態にスムーズに入ることができ、球根が無駄なエネルギーを使わずに済みます。

- 植え付け時期の調整: すぐに植える場所が確保できない場合でも、乾燥保存しておくことで、秋の植え付け適期(9月~11月)まで待つことが可能です。

一方で、掘り上げた球根がすでに乾燥気味であったり、すぐに植え付けたい場合は、そのまま植えても問題ありません。ただし、その場合でも、傷んだ根や古い皮は取り除き、清潔な状態で植え付けることを心がけましょう。

花が終わった後の葉の管理が最も重要

水仙の栽培において、来年の花付きを良くするための最重要ポイントは、花が終わった後の葉の扱いです。花がしおれると、見た目が悪くなるためについ葉も一緒に切りたくなってしまいますが、これは絶対にしてはいけない行為です。

前述の通り、水仙の葉は、花が終わった後に光合成を行い、来シーズンに花を咲かせるための栄養分を球根に蓄えるという、非常に大切な役割を担っています。この葉を早くに切り取ってしまうと、球根は十分に栄養を蓄えることができず、翌年は葉しか出てこないか、最悪の場合は芽も出さないということになりかねません。

葉は、栄養をすべて球根に送り終えると、自然に黄色く変色し、やがて枯れていきます。この枯れるまでの期間が、球根にとっての「栄養チャージ期間」なのです。見た目は少し寂しいかもしれませんが、葉が茶色く完全に枯れるまで、じっと我慢して見守ることが大切です。

葉が自然に枯れたら、手で軽く引っ張るだけで簡単に抜けるようになります。そうなって初めて、枯れた葉を取り除いてください。このルールを守るだけで、水仙の花付きは劇的に改善される可能性があります。

水やりの過不足が花芽をなくすことも

水仙は基本的に乾燥に強い植物ですが、水やりのタイミングを誤ると、花が咲かなくなる原因になることがあります。特に注意したいのは、「水切れ」と「過湿」の両極端です。

成長初期の水切れ

水仙の球根は、秋に植え付けられた後、冬の寒さを土の中で経験しながら、春の開花に向けてゆっくりと根を伸ばし始めます。この時期に土が極端に乾燥していると、根の成長が妨げられるだけでなく、球根の中で形成されるはずの花芽が育たずに消えてしまうことがあります。

地植えの場合は、雨が降らずに土がカラカラに乾いているような状態が続かなければ、基本的に水やりの必要はありません。しかし、鉢植えやプランター栽培の場合は土が乾燥しやすいため、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるようにしましょう。

根腐れを引き起こす過湿

逆に、水のやりすぎによる過湿も禁物です。水はけの悪い土壌で常に土が湿っている状態だと、球根が呼吸できずに腐ってしまいます。根腐れを起こした球根は、栄養や水分を吸収できなくなり、当然花を咲かせることはできません。

水やりは、土の状態をよく観察し、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」という基本を守ることが大切です。特に、受け皿に溜まった水は必ず捨てるようにしてください。適度な水やりが、健康な球根を育てる鍵となります。

3年に一度は植え替えでリフレッシュ

これまで述べてきた「栄養不足」「日光不足」「球根の老化・過密」といった問題を一度にリセットし、水仙を元気に若返らせる最も効果的な方法が「植え替え」です。

植えっぱなしでも数年は花を咲かせてくれますが、美しい花を継続的に楽しむためには、3~4年に一度を目安に植え替えを行うことを強く推奨します。

植え替えの主なメリット

- 土壌環境の改善: 新しい清潔な土に入れ替えることで、不足していた養分を補給し、固くなった土をふかふかにして水はけや通気性を改善できます。

- 球根の整理: 増えすぎた球根を整理し、元気で大きな球根だけを選んで植え直すことで、無駄な養分の競合を防ぎます。

- 日照条件の見直し: もし現在の日当たりが悪い場合は、より日当たりの良い場所を選んで植え替える絶好の機会です。

植え替えの適期は、葉が枯れた後の初夏(6月頃)に掘り上げ、秋(9月~11月)に植え付けるのが一般的です。掘り上げた球根は整理し、風通しの良い日陰で夏の間保管しておきましょう。この一手間をかけることで、水仙は再び元気に花を咲かせるエネルギーを取り戻すことができます。

これで解決!水仙の花が咲かない原因と対策

この記事では、水仙の花が咲かない原因とその対策について詳しく解説しました。最後に、大切なポイントを箇条書きでまとめます。

- 植えっぱなしは3~4年を目安に植え替える

- 日当たりの良い場所を選ぶのが最も重要

- 周囲の木の成長で日陰になっていないか確認する

- 花が終わっても葉は絶対に切らない

- 葉が自然に黄色く枯れるまで待つ

- 花が咲き終わったらすぐに花がらを摘む

- 花の後には「お礼肥」を忘れずに与える

- 葉ばかり茂るなら窒素の多い肥料を控える

- 肥料はリン酸を多く含む球根用のものを選ぶ

- 植え替えで球根の過密状態を解消する

- 小さすぎる子球根は花が咲きにくい

- 植え替え時は新しい土で栄養を補給する

- 鉢植えは冬場の水切れに注意する

- 水のやりすぎによる根腐れも開花しない原因

- これらの対策で来年の開花を目指す