パイナップルリリー 花が咲かない――そんな悩みを抱えて検索している方も多いのではないでしょうか。鮮やかな花を楽しみに育てているのに、なかなか開花しないと不安や疑問がつのるものです。本記事では、パイナップルリリーが花を咲かせない主な原因とその対処法を、育て方鉢植えの基本から、冬越しの注意点、球根植え付けや植え替えのタイミングまで、わかりやすく解説します。

パイナップルリリー 花が咲かない――そんな悩みを抱えて検索している方も多いのではないでしょうか。鮮やかな花を楽しみに育てているのに、なかなか開花しないと不安や疑問がつのるものです。本記事では、パイナップルリリーが花を咲かせない主な原因とその対処法を、育て方鉢植えの基本から、冬越しの注意点、球根植え付けや植え替えのタイミングまで、わかりやすく解説します。

さらに、株分けや分球時期、花が終わったら行うべき剪定のポイント、そして球根堀り上げの適切な方法にも触れながら、初心者でも失敗しにくい育成のコツを網羅。パイナップルリリーを毎年元気に咲かせるために必要な知識を、ぜひ参考にしてみてください。

ポイント

花が咲かない主な原因とそれぞれの対処法

鉢植えでの適切な育て方と管理方法

分球や株分けの正しいタイミングと手順

冬越しや球根堀り上げの基本的な方法

パイナップルリリー 花が咲かない原因とは

日光不足が花芽形成を妨げる

パイナップルリリーの花が咲かないとき、まず見直すべきなのが日照環境です。

十分な日光を浴びていないと、花芽がうまく形成されず、結果として開花しないことがあります。

本来、パイナップルリリーは明るい場所を好む植物であり、直射日光に数時間は当たるような環境が理想です。

特に鉢植えで育てている場合、置き場所によっては日陰になりやすく、植物にとっては光合成の効率が下がってしまいます。

例えば、室内でカーテン越しに育てていると、葉は育っても花が咲かないケースが多く見られます。

屋外でも、建物の陰や樹木の影に鉢を置いてしまうと、光量が足りなくなる可能性があります。

光が不足すると株自体が弱りやすくなり、成長はしてもエネルギーが開花にまで届かない状態になります。

そのため、日中の長い時間、十分に日が当たる場所に移すだけで、翌年には花芽が付きやすくなることも珍しくありません。

日照不足は、他の管理をいくら丁寧に行っていても、開花を妨げる大きな要因になります。

育てる環境の光の量は、常に意識しておきたいポイントです。

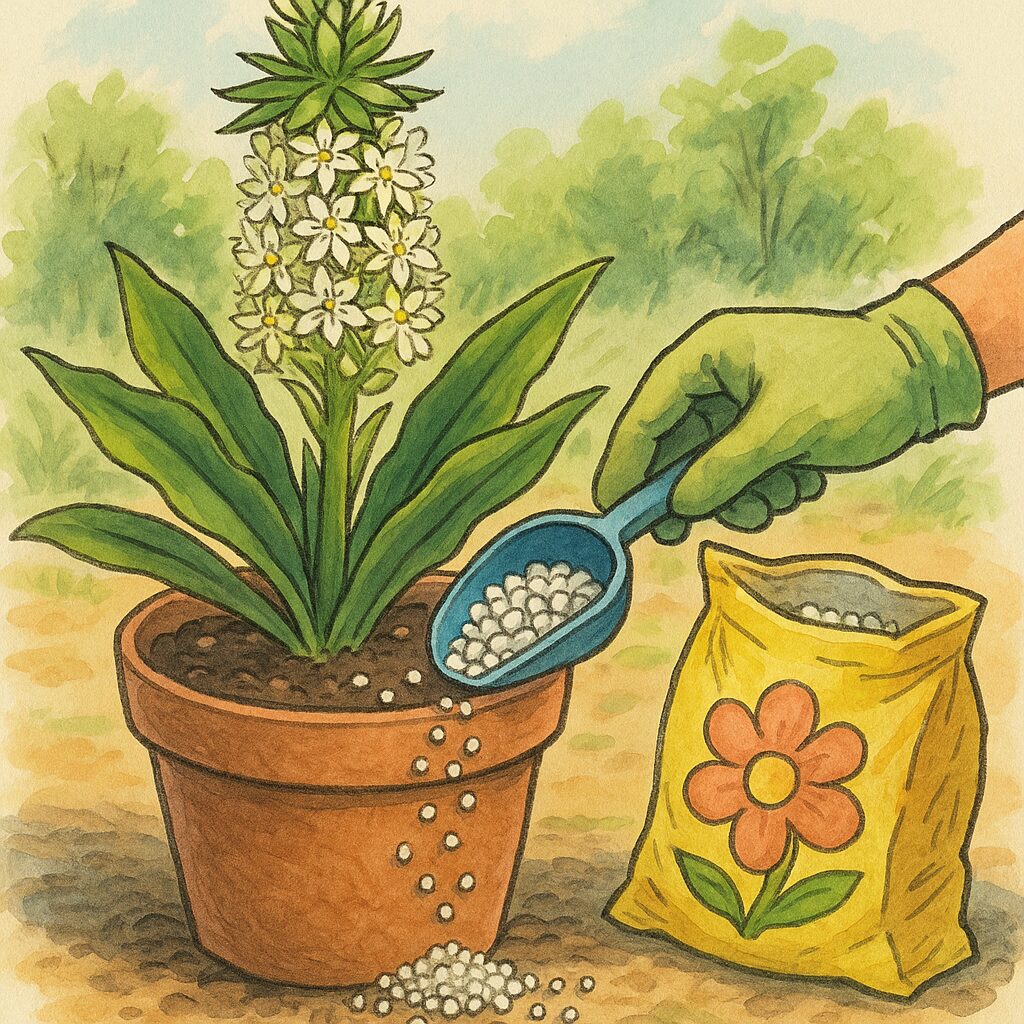

栄養不足とリン酸の重要性

パイナップルリリーの開花には、栄養バランスの取れた土壌と、特にリン酸の供給が不可欠です。

パイナップルリリーの開花には、栄養バランスの取れた土壌と、特にリン酸の供給が不可欠です。

花が咲かない場合、単なる栄養不足ではなく、リン酸が不足している可能性が高いです。

リン酸は植物にとって、花芽の形成や開花を促すための重要な栄養素です。

葉や茎を育てるチッ素とは違い、リン酸は主に「花」と「実」の発育に影響を与えます。

これを理解した上で肥料を選ぶときは、「リン酸成分が多め」と記載されたものを選ぶと効果的です。

例えば、緩効性肥料や液体肥料の中でも、「花用」と表示されたものはリン酸が多めに配合されていることが多いためおすすめです。

ただし、肥料を与えすぎると根を傷める原因にもなるため、規定量を守ることが前提です。

また、土壌の状態が悪いと栄養分がうまく吸収されないこともあるため、排水性や通気性も併せて確認しましょう。

いくら日当たりや水やりを管理していても、栄養が不足していれば花は咲きません。

追肥のタイミングとしては5月頃と、花が終わった後の9月頃が目安です。

水切れによる影響と対策

パイナップルリリーの花が咲かない理由の一つに、水切れがあります。

特に鉢植えでは水分管理が難しく、気づかないうちに土が極端に乾燥していることがあります。

この植物は、地植えでは比較的乾燥に強い一方で、鉢植えでは土の量が少ないため、水切れが起こりやすい傾向にあります。

土が長時間乾いていると、根がダメージを受けて吸水力が低下し、全体の成長が鈍ってしまいます。

その結果、葉は展開しても花芽の形成が追いつかず、花が咲かないままシーズンが終わってしまうのです。

このような事態を防ぐには、水やりのタイミングを適切に管理することが大切です。

目安としては、鉢土の表面が乾いたタイミングで、鉢底から水が流れ出るほどたっぷりと与えます。

また、受け皿に水を溜めたままにしておくと根腐れの原因になるため、余分な水は必ず捨てましょう。

夏場は特に水の蒸発が早いため、朝と夕方の2回に分けてチェックすると安心です。

一方で、休眠期(11月以降)は水を与える必要がなくなりますので、完全に断水することも忘れないようにしましょう。

剪定のタイミングと注意点

パイナップルリリーの剪定は、成長サイクルに合わせて行うことが基本です。

パイナップルリリーの剪定は、成長サイクルに合わせて行うことが基本です。

間違ったタイミングで剪定すると、翌年の開花に悪影響を与える恐れがあります。

花が咲き終わった後の花茎は、種ができる前に株元から切り取るのが望ましいとされています。

種をつけると球根に栄養が回らず、次のシーズンの花付きが悪くなるからです。

一方で、葉はすぐに取り除かず、自然に枯れるまで残しておくのがポイントです。

葉は光合成によって球根に栄養を蓄える役割を担っており、見た目が気になるからといって早く切るのは避けましょう。

例えば、秋になって葉が黄変し始めたときは、完全に枯れるまで様子を見てから取り除くようにします。

このとき、無理に引きちぎると球根や根を傷める原因になるため、ハサミを使って丁寧に行うことが大切です。

また、剪定ばかりに気を取られてしまうと、必要な葉まで取り除いてしまいがちです。

植物の自然な変化を尊重しながら、控えめに手を加える姿勢が、翌年の花を咲かせる秘訣となります。

害虫や病気によるトラブルも確認

パイナップルリリーが花を咲かせない場合、環境や栄養管理の問題だけでなく、害虫や病気による被害も視野に入れる必要があります。

特に、他の対策を講じても改善しない場合は、植物自体の健康状態を確認してみましょう。

よく見られるトラブルには、アブラムシやハダニなどの害虫が葉や茎に寄生し、植物の体力を奪ってしまうことがあります。

また、根腐れや灰色かび病といった病気も、開花を妨げる要因となります。

例えば、葉に黒い斑点が現れたり、変色して縮れていたりする場合は、病気や害虫の兆候である可能性が高いです。

このような症状を放置しておくと、球根にも悪影響を与え、回復が難しくなります。

対策としては、葉の表裏を定期的にチェックし、異変があればすぐに薬剤を使うか、病変部分を取り除くようにします。

風通しの良い場所に置くことで、予防効果も期待できます。

他の要因を改善しても花が咲かない場合は、病害虫のチェックも怠らないようにしましょう。

パイナップルリリー 花が咲かない時の対処法

冬越し管理で球根を守る

パイナップルリリーを健やかに翌年も楽しむには、冬越しの管理がとても重要です。

パイナップルリリーを健やかに翌年も楽しむには、冬越しの管理がとても重要です。

特に寒冷地では、適切な防寒対策をしないと球根が凍結し、翌年に花を咲かせることができなくなります。

この植物はある程度の耐寒性がありますが、霜や寒風には弱いため、環境に応じた管理が求められます。

地植えの場合、関東以西であれば落ち葉やバークチップを株元に敷いて防寒するとよいでしょう。

一方で、寒冷地では地植えのままでは越冬できない可能性が高いため、葉が枯れたタイミングで球根を掘り上げ、室内など凍らない場所で保管します。

鉢植えの場合は、寒さが厳しくなる前に室内へ移動させ、断水して休眠状態に入れましょう。

休眠期に水を与えてしまうと、根が腐る原因になります。

そのため、10月ごろから徐々に水やりを減らし、11月以降は完全に断水することが基本です。

冬の過ごし方を間違えると、春に球根が腐っていたということもあります。

このような失敗を防ぐには、地域の気温や栽培環境を考慮し、球根をしっかり守る対策を行いましょう。

花が終わったら茎を切る理由

パイナップルリリーの花が咲き終わったあとは、花茎をそのままにせず、適切なタイミングで切り取ることが望ましいです。

この手入れが、球根の成長と翌年の開花に大きく関わってきます。

咲き終わった花茎を放置しておくと、株が種の生成にエネルギーを使ってしまい、球根に栄養が十分に回らなくなります。

これにより、球根の肥大が不十分になり、翌年の花付きが悪くなることがあります。

例えば、開花が終わった直後に茎を切ることで、栄養の流れを種ではなく球根に集中させることができます。

この作業は、花が完全に枯れてからではなく、見た目が悪くなってきた段階で行うと効果的です。

ただし、切るのは「花茎のみ」であり、葉まで一緒に切り取らないよう注意が必要です。

葉は球根に栄養を送り続ける重要な役割を担っているため、自然に枯れるまで残しておくのが基本です。

適切に花茎を取り除くことで、植物全体のエネルギー配分が整い、翌年の元気な開花へとつながります。

球根植え付けの適切な深さと時期

パイナップルリリーの球根を植え付けるときは、深さと時期を間違えないことが重要です。

誤った植え付けは、発芽の遅れや根腐れを招く恐れがあります。

植え付けの適期は春、特に4月から5月が最も適しています。

この時期は気温も上がり始め、球根が休眠から目覚めて発根・発芽しやすくなるためです。

植え付け時の深さの目安としては、球根の頂部がわずかに土から顔を出すか、半分ほど土に埋まる程度が理想です。

深すぎると水分がこもってしまい、球根が腐るリスクが高まります。逆に浅すぎると、球根が乾燥してしまい根が張りにくくなります。

鉢植えにする場合、小型種であれば6号鉢に3球、大型種であれば10号鉢に3球が目安です。

このように、球根のサイズに合わせた鉢や間隔を選ぶことも、生育を安定させるポイントになります。

さらに、使用する土も水はけの良いものを選びましょう。赤玉土を2〜3割混ぜた培養土がおすすめです。

このように考えると、正しい時期と深さでの植え付けが、丈夫な株を育てる第一歩となります。

植え替えは根詰まりサインで判断

パイナップルリリーを鉢で育てていると、数年に一度は植え替えが必要になります。

その判断基準のひとつが「根詰まり」です。

根詰まりとは、鉢の中で根が伸びすぎてスペースが足りなくなっている状態を指します。

この状態になると、根が水や栄養をうまく吸収できなくなり、花が咲きにくくなる原因となります。

目安としては、鉢底から根が見える、または水やりをしても水の浸透が悪くなったと感じたときが植え替えのサインです。

こうした兆候が見られたら、鉢から株を丁寧に抜き取り、古い土を3分の1ほど落として根をほぐしてから、ひとまわり大きな鉢に植え替えましょう。

適期は4月〜5月で、球根が活動を始めるタイミングに合わせるのが理想です。

また、植え替え時には緩効性の肥料を株元に入れておくと、根付きが良くなります。

前述の通り、土は水はけの良いものを使い、球根が腐らないように注意します。

植え替えを怠ると生育が鈍り、最終的には株が弱ってしまうこともあるため、定期的な確認と管理が大切です。

分球時期と適切なやり方

パイナップルリリーを効率よく増やすには、「分球」という方法が適しています。

これは、母球の周囲にできた小さな球根(小球)を切り離して、新しい株として育てる増殖法です。

分球の適期は、春先の3月から4月にかけてです。この時期は球根の植え替え時期とも重なるため、作業をまとめて行うことができます。

気温が上がり始め、球根が活動を再開するタイミングに合わせることで、根付きも良くなります。

具体的な手順としては、まず鉢や地面から株を掘り上げ、土を軽く落とします。

その後、よく切れるナイフなどを使って、小球を母球から丁寧に分けましょう。

ただし、小さすぎる球根は無理に切り離さず、そのまま母球につけた状態で育てた方が成長が早くなります。

分けた球根は、排水性の良い土に植え、日当たりの良い場所か半日陰で管理します。

また、植え付け直後はたっぷりと水を与え、以降は土の乾き具合を見ながら調整してください。

分球は株の数を増やせるだけでなく、元気な新株を育てやすくなる点でも有効な方法です。

株分けの注意点と増やし方

株分けは、パイナップルリリーの株を増やす手軽な方法のひとつです。

ただし、作業を行う際はいくつかの注意点があります。

まず、株分けを行う時期は春が適しています。植え替えや分球とタイミングを合わせて行うと効率的です。

球根の状態が確認しやすく、作業後の生育も安定しやすくなります。

作業時には、母球のまわりにある小球を無理に引きはがさないようにしましょう。

小球がまだ十分に育っていない場合、分けることで逆に弱らせてしまうことがあります。

例えば、直径が1cmにも満たないような小さな球根は、もう1年母球につけたまま育てた方が安全です。

分ける際は、切り口を清潔に保つことも大切で、ナイフを消毒してから使用すると感染リスクを抑えられます。

また、株分け後はしっかりと水やりをして根を活着させ、明るく風通しの良い場所で管理しましょう。

このように、株分けにはコツとタイミングがありますが、適切に行えば健康な新株を簡単に増やすことができます。

育て方鉢植えでの基本ポイント

パイナップルリリーを鉢植えで育てる場合、いくつかの基本ポイントを押さえることで、健康な株に育てることができます。

特に水やり、土、日当たりの3点が大きなカギとなります。

まず、水やりについては「土の表面が乾いたらたっぷり」が基本です。

鉢植えは地植えに比べて乾燥しやすいため、夏場は朝夕のチェックが欠かせません。

ただし、休眠期である11月以降は完全に水を断つようにします。

土は水はけが良く、適度な栄養を保てるものが理想です。市販の草花用培養土に赤玉土(中粒)を2〜3割ほど混ぜるとバランスが良くなります。

また、植え付け時には緩効性肥料を元肥として施し、成長期の5月と花後の9月に追肥を加えるとさらに効果的です。

日当たりについても非常に重要で、半日陰では育っても開花が難しいことがあります。

可能であれば午前中の日光がしっかり当たる場所に置くとよいでしょう。

これに加えて、鉢のサイズにも注意が必要です。根詰まりを防ぐため、2~3年に一度は植え替えを行い、古い土を落として一回り大きな鉢に移します。

このように鉢植えは管理の自由度が高い反面、日々の手入れが成否を分けます。

適切な環境を整えることで、毎年美しい花を楽しむことができます。

パイナップルリリー 花が咲かない原因と対処のまとめ

日光不足により花芽が形成されにくくなる

リン酸不足が開花を妨げる主要因となる

鉢植えでは水切れしやすく開花に影響する

剪定の時期を誤ると翌年の花付きが悪くなる

害虫や病気が球根や葉にダメージを与える

冬の霜対策を怠ると球根が傷みやすい

花茎は早めに切って球根への栄養を守る

球根は春に浅く植えるのが基本である

根詰まりの兆候があれば植え替えが必要

分球や株分けは春が適期で無理に分けない