「ネモフィラ 植えてはいけない」と検索している方は、これからネモフィラを育てたいと考えているものの、失敗を避けたいという不安を抱えているのではないでしょうか。ネモフィラはその可憐な青い花が魅力で、庭に植える花としても人気がありますが、実は育てる場所や環境によってはうまく育たないことがあります。

「ネモフィラ 植えてはいけない」と検索している方は、これからネモフィラを育てたいと考えているものの、失敗を避けたいという不安を抱えているのではないでしょうか。ネモフィラはその可憐な青い花が魅力で、庭に植える花としても人気がありますが、実は育てる場所や環境によってはうまく育たないことがあります。

特に注意が必要なのは、ネモフィラが多年草ではなく一年草であることや、勝手に増える性質を持っている点です。これらを知らずに植えてしまうと、思わぬ失敗につながることも少なくありません。また、植え方を間違えると徒長したり枯れてしまったりする原因にもなります。

この記事では、「ネモフィラ 植えてはいけない」理由を中心に、避けるべき環境や正しい植え方のポイントについて詳しく解説していきます。ネモフィラを庭に植える前に、ぜひ一度チェックしておきましょう。

ポイント

ネモフィラを植えてはいけない環境や条件

育てる際に失敗しやすいポイント

正しい植え方と管理のコツ

一年草であるため毎年種まきが必要なこと

ネモフィラ 植えてはいけない理由とは

暑すぎる場所では育ちにくい

ネモフィラは、冷涼な気候を好む植物です。そのため、高温になる場所ではうまく育たない傾向があります。

ネモフィラは、冷涼な気候を好む植物です。そのため、高温になる場所ではうまく育たない傾向があります。

まず知っておきたいのは、ネモフィラは春に開花する一年草であり、もともと涼しい気候での生育に適応しています。30度を超えるような暑さが続くと、葉がしおれやすくなったり、生育が一時的に止まってしまったりすることもあります。

例えば、直射日光が強く当たる南向きのベランダや、照り返しの強いアスファルトの近くなどは、地面の温度が急上昇しやすく、ネモフィラには過酷な環境です。特に真夏は、水分がすぐに蒸発し、根が傷むこともあるため注意が必要です。

こうした環境で育てると、花が少なくなったり株が弱ったりするだけでなく、病害虫のリスクも高まります。涼しい季節や朝日が当たる程度の半日陰を選ぶことで、ネモフィラ本来の美しい花姿を楽しむことができます。

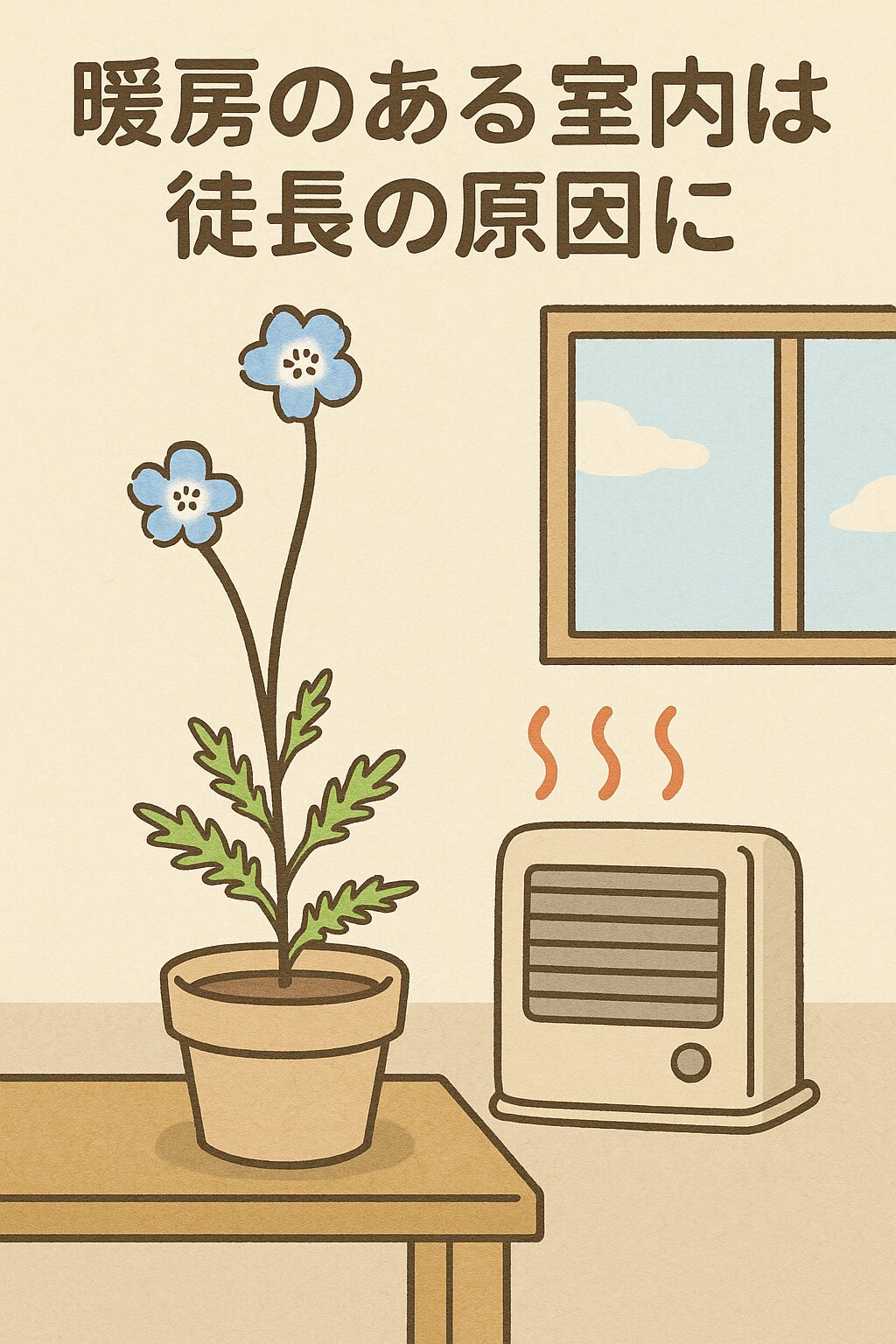

暖房のある室内は徒長の原因に

室内での栽培は一見管理しやすそうに思えますが、暖房を使う部屋ではネモフィラが徒長しやすくなります。

室内での栽培は一見管理しやすそうに思えますが、暖房を使う部屋ではネモフィラが徒長しやすくなります。

徒長とは、植物の茎や葉が不自然に間延びして細長く育ってしまう現象のことです。この状態になると、株が自立しづらく、花つきも悪くなってしまいます。原因の多くは、光不足と高温多湿の環境にあります。

暖房の効いた部屋では、空気が乾燥しやすく、さらに日光も不足しがちです。日差しが届きにくい室内で育てると、ネモフィラは少ない光を求めて上へ上へと伸び、結果としてひょろひょろとした姿になってしまいます。

例えば、冬場に暖房をつけたリビングで育てようとした場合、朝晩の気温差が少ないことや、自然な風が通らないこともあり、環境としてはあまり適していません。育てるなら、暖房を使わない明るい窓辺や、日中に換気ができる涼しい場所が望ましいです。

人通りの多い庭では倒れやすい

ネモフィラは非常に繊細な草姿を持つため、踏みつけられやすい場所では栽培に不向きです。

この植物は細くて柔らかい茎を持ち、少しの衝撃や風、雨などでも倒れてしまうことがあります。特に通路沿いや玄関周辺など、日常的に人の出入りが多い場所では、無意識のうちに踏まれてしまうリスクが高まります。

例えば、庭の通り道や、ペットや子どもがよく遊ぶスペースの近くに植えると、株が押しつぶされてしまうことがあります。一度倒れてしまうと、見た目も悪くなるだけでなく、株元が蒸れて病気が発生する原因にもなります。

これを避けるためには、人があまり通らない花壇の奥や、柵で仕切られたスペースに植えるのが効果的です。また、風通しが良く、日当たりの良い場所を選ぶことで、より丈夫に育ちやすくなります。ネモフィラの特徴を理解し、環境を整えることで、美しい花を長く楽しむことができます。

移植が必要な場所は不向き

ネモフィラは移植を嫌う性質があるため、移し替えが前提となる場所では育ちにくい傾向があります。

この植物は根がデリケートで、一度定着した場所から動かすとダメージを受けやすく、最悪の場合は枯れてしまうこともあります。苗の状態で購入した場合でも、植え付けの際には根鉢を崩さず、慎重に扱う必要があります。

例えば、花壇のレイアウト変更が頻繁にある庭や、他の植物とのバランスを見て後から移動を予定している場所では、ネモフィラの栽培は向いていません。根が切れたり、浅く植え直されたりするだけでも成長に大きな影響を及ぼします。

このように、移植が前提の環境ではストレスがかかりやすく、花つきも悪くなります。ネモフィラを育てる際は、初めから最終的な植え場所をしっかりと見極めたうえで、直まきやポット苗からの定植を行うと安心です。

ネモフィラは多年草ではない

ネモフィラは一年草であり、毎年繰り返し楽しむには種まきが必要です。

この植物は春に開花し、夏になる前には枯れてしまいます。冬を越えて翌年も咲く多年草とは異なり、一度花が終わるとその株は寿命を迎えます。多年草のように植えっぱなしでは、翌年に花を咲かせることはできません。

例えば、他の宿根草と同じ感覚で花壇に植えてしまうと、翌年に何も咲かず「失敗した」と感じてしまうかもしれません。また、球根植物のような再生力もないため、必ず種を新たにまくか苗を購入して植え直す必要があります。

この点を理解せずに育てると、手間がかかると感じるかもしれませんが、その分、毎年自由に配置や品種を選べるという楽しみ方もあります。ネモフィラは、その美しい青い花を春に一斉に咲かせる魅力があり、一年草ならではの華やかさを楽しめます。

ネモフィラ 植えてはいけない場所の選び方

ネモフィラが勝手に増えるリスク

ネモフィラはこぼれ種で自然に増えることがあり、放っておくと予期しない場所に芽を出すことがあります。

ネモフィラはこぼれ種で自然に増えることがあり、放っておくと予期しない場所に芽を出すことがあります。

この性質は一見便利に思えますが、管理が行き届かないと、周囲の植物とのバランスが崩れたり、植えた覚えのない場所で発芽してしまうこともあります。庭の美観を保ちたい方にとっては、これが大きな悩みになる場合があります。

例えば、前の年に咲いた花壇の近くや、風で飛ばされた先の鉢などから突然芽が出てくるケースがあります。特に複数の品種を育てていると、交雑によって思わぬ色や形のネモフィラが出てくることもあるでしょう。

こうした自然繁殖を防ぐためには、花が咲き終わったら花がらをこまめに摘み取り、種ができるのを防ぐことが有効です。また、増えすぎた場合は間引きを行うなど、適切な管理が必要になります。育てやすい反面、意図せぬ繁殖には注意が必要です。

ネモフィラの失敗しやすい育て方

ネモフィラは一見育てやすそうに見えますが、いくつかのポイントを見落とすと、うまく育たないことがあります。

まず、水やりの頻度に注意が必要です。ネモフィラは乾燥にある程度強いものの、過湿に非常に弱い特徴があります。毎日のように水を与えてしまうと、根が腐ってしまい、株全体が弱ってしまいます。逆に乾燥しすぎても苗がしおれることがあるため、土の表面が乾いてからの水やりが適しています。

また、肥料の与え方にも気をつけましょう。成長を促そうと多めに肥料を与えると、葉ばかりが茂ってしまい、花が咲きにくくなるケースがよくあります。特に窒素が多い肥料は避けるべきです。

さらに、苗の間隔が狭すぎると光や風が十分に届かず、蒸れて病気の原因になります。株同士は15〜20cmほどの間隔をあけて、風通しを良くしてあげましょう。

このように、基本的なポイントを押さえれば、ネモフィラは手間のかからない花ですが、ちょっとした油断が失敗に繋がるため、慎重な管理が求められます。

ネモフィラの正しい植え方とは

ネモフィラを元気に育てるには、植え方がとても重要です。基本を押さえるだけで、生育が大きく変わります。

ネモフィラを元気に育てるには、植え方がとても重要です。基本を押さえるだけで、生育が大きく変わります。

まず、種まきのタイミングは9〜10月頃が適しています。地域によっては春まき(3〜4月)も可能ですが、秋にまくほうが丈夫に育ち、翌春にたくさんの花を咲かせてくれます。特に寒冷地以外では、秋まきが主流です。

植える際は、日当たりが良く、水はけの良い場所を選びましょう。花壇やプランターに直まきするのが簡単で、移植のリスクも少なくなります。種はごく薄く土をかぶせ、発芽までは乾燥しないように注意します。

苗から植える場合は、10〜11月頃が適期です。このとき、根鉢は崩さず、深植えにならないように気をつけてください。株間は15〜20cmほど確保すると、風通しがよくなり病気の予防にもつながります。

育て方に迷ったら「直まき・浅植え・間隔を空ける」の3点を意識することで、失敗のリスクを大きく減らすことができます。

ネモフィラを庭に植える際の注意点

庭にネモフィラを植えるときは、環境と配置に気をつけることで、花の持ちが大きく変わります。

まず、日当たりが良く、風通しの良い場所を選ぶことが基本です。日陰では花つきが悪くなり、風が抜けない場所では湿気がこもって病害虫の温床になります。また、ネモフィラは高温多湿に弱いため、夏に向けて急に気温が上がる場所では早く枯れてしまう可能性があります。

土壌も重要です。水はけが悪い庭土には腐葉土や堆肥を混ぜて改良し、必要に応じて土を少し盛ると余分な水分が溜まりにくくなります。酸性に傾いている場合は、苦土石灰を加えることでpHを調整しましょう。

さらに、こぼれ種で勝手に増えることがあるため、意図しない場所での発芽を防ぐには、花がらをこまめに摘み取ることが大切です。庭全体のバランスを乱さないためにも、繁殖力の高さには注意が必要です。

庭に美しいネモフィラを咲かせるためには、自然任せにせず、環境の管理と定期的なメンテナンスを心がけることが成功のカギとなります。

ネモフィラのプランター何株が適正か

プランターに植えるネモフィラの適正株数は、プランターの大きさによって変わりますが、基本は「詰めすぎないこと」がポイントです。

ネモフィラは成長が早く、横にも広がる性質があります。小さなうちはスペースが余って見えるかもしれませんが、春先には株がしっかりと広がり、密集しすぎると風通しが悪くなって病気の原因になります。また、根詰まりを起こすと生育不良や花つきの悪化にもつながります。

一般的な横幅60cmの長方形プランターであれば、6株程度が適正です。45cmのプランターなら3〜4株が目安になります。植える際は、株と株の間を15〜20cmほど空けることで、ひとつひとつの株が十分にスペースを確保でき、ふんわりと花が広がります。

過密に植えると、茎が倒れやすくなったり、蒸れて枯れてしまうこともあるため、ゆとりを持った配置を意識しましょう。見た目にもバランスがよく、美しく咲きそろった姿を楽しむことができます。

ネモフィラを植える時期の目安

ネモフィラの植え付けに適した時期は、地域の気候によって異なりますが、多くの場合「秋まき」が基本となります。

一般地では、9月下旬から10月上旬に種をまくと、秋から冬にかけて苗がしっかり育ち、翌春に美しい花を咲かせてくれます。寒冷地では霜や雪の影響を受けるため、春まき(3月〜4月)がおすすめです。

苗を植える場合の適期は10月から11月頃です。この時期であれば、冬に入る前に根をしっかり張らせることができ、春には安定した株になります。苗の選び方としては、葉が小さく締まりのあるものを選ぶと、徒長を防ぎやすくなります。

気温の目安としては、発芽適温が18〜20℃、生育期には15℃前後が最も安定します。極端に気温が高すぎたり寒すぎたりする時期を避け、穏やかな気候のうちに植え付けると成功しやすくなります。

ネモフィラを地植えする際のコツ

ネモフィラを地植えで育てる場合、ポイントは「環境と土づくり」にあります。プランターと違って移動ができないため、最初にしっかりと場所を選ぶことが大切です。

ネモフィラを地植えで育てる場合、ポイントは「環境と土づくり」にあります。プランターと違って移動ができないため、最初にしっかりと場所を選ぶことが大切です。

まず、日当たりが良く、風通しの良い場所を選びましょう。ネモフィラは直射日光を好むため、日陰では花つきが悪くなります。また、風通しが悪いと蒸れや病気の原因になるため、周囲の植物との間隔も意識して配置します。

次に、土壌の改良も重要です。ネモフィラは水はけのよい土を好むため、雨が多い地域や粘土質の土壌では、腐葉土や堆肥を混ぜて排水性を高めておきましょう。酸性の強い土は苦手なので、事前に苦土石灰を混ぜて中和することも効果的です。

植え付けの際は、根を傷つけないように注意しながら浅く植えるのがコツです。深く植えすぎると根腐れの原因になるため、根元が軽く土に隠れる程度にとどめます。

植えた後は、水やりをたっぷり行い、その後は土が乾いたタイミングでの管理に切り替えると、根がしっかり張って健康な株に育ちます。これらの準備とひと工夫で、地植えでも長く花を楽しむことができます。

ネモフィラの徒長を防ぐにはどうする?

ネモフィラの徒長を防ぐためには、「日照・水やり・肥料・風通し・切り戻し」の5つのポイントを意識することが効果的です。

まず最も大切なのが日当たりです。ネモフィラは日照を好む植物で、日光が不足すると光を求めて茎が間延びし、ひょろひょろとした姿になってしまいます。半日陰や室内ではなく、できるだけ長時間日が当たる屋外に置くことが理想です。

次に、水やりも関係しています。土が常に湿っていると根が酸欠状態になり、株が弱り徒長の原因になります。土の表面がしっかり乾いてから水を与える「乾いてからたっぷり」が基本のスタイルです。

また、肥料の使い方にも注意が必要です。特に窒素分の多い肥料は葉や茎の成長を促進するため、過剰に与えると徒長しやすくなります。元肥は控えめに、追肥も薄めの液体肥料を必要に応じて与える程度がちょうどよいでしょう。

風通しも重要なポイントです。株間を狭く植えてしまうと空気がこもり、湿度が上がって軟弱な育ち方をすることがあります。15〜20cm程度の間隔を空け、風が自然に通るようにすることで、株がしっかり育ちます。

さらに、開花前に「切り戻し」を行うと、脇芽が出て株全体がコンパクトにまとまります。株元から2/3程度を残して刈り込むと、成長が促されつつもバランスよく育ち、見た目も整います。

このように、日照、水やり、肥料、風通し、そしてタイミングを見た切り戻しの5点を守ることで、ネモフィラの徒長を予防し、より美しい花姿を楽しむことができます。

ネモフィラ 植えてはいけない場所や条件を総まとめ

高温環境では生育が悪くなりやすい

暖房の効いた室内では徒長しやすい

人の通り道では踏まれて倒れやすい

移植が前提の場所では根を傷めやすい

一年草のため植えっぱなしでは翌年咲かない

こぼれ種で意図しない場所に芽が出る可能性がある

水の与えすぎで根腐れを起こしやすい

肥料のやりすぎで葉ばかりが茂りやすい

株間が狭いと蒸れて病気になりやすい

風通しと日当たりが悪い場所では花つきが悪い