ナスを育てていると、「ナス 花が咲かない」と感じる場面に直面することがあります。せっかく丁寧に栽培しているのに、花が咲かない、あるいは咲いても実がならないと悩んでいませんか?この記事では、ナスの花が咲かなくなる主な原因や対策を詳しく解説していきます。

例えば、日照不足の症状としては、葉が小さく色が薄くなる、茎が細いなどの特徴が現れ、光合成が不十分になることで成長が止まることもあります。また、水やりすぎによって根腐れが起き、株の健康を損なってしまうケースも少なくありません。

さらに、肥料のバランスが悪いと、葉っぱだけ大きくなる一方で花がつかないこともあり、開花しても花が落ちてしまうことがあります。こうした問題の背景には、受粉方法のミスや環境管理の不備があるかもしれません。

ナスの花が咲いて実がなるまでには一定の条件が必要です。この記事では、そうしたトラブルの原因をひとつずつひも解きながら、家庭菜園でも実践できる具体的な対策を紹介します。

ポイント

ナスの花が咲かない主な原因とその見分け方

日照、水やり、肥料など栽培環境の整え方

花が落ちる、葉ばかり育つときの対処法

正しい受粉方法と剪定で花つきを促すコツ

ナスの花が咲かない原因と対策を解説

日照不足 症状と見分け方

ナスが日照不足になると、さまざまな異変が見られるようになります。光合成がうまく行えなくなるため、生育全体に影響が及ぶのです。

ナスが日照不足になると、さまざまな異変が見られるようになります。光合成がうまく行えなくなるため、生育全体に影響が及ぶのです。

まず、典型的な症状としては「葉が小さくなる」「色が薄くなる」「全体的に元気がない」といった見た目の変化があります。また、花が咲かない、あるいは咲いても実がならないといった問題も発生しやすくなります。さらに、株自体の抵抗力が下がるため、病害虫にやられやすくなる点も注意が必要です。

例えば、午前中から午後までしっかりと日が当たらない場所に植えられている場合、葉が間延びしたり、茎がひょろ長くなる傾向が見られます。こうした症状は、日照不足を見抜く上で重要なサインです。

日照を確保できる環境に移動させることで、株の元気を取り戻すことができます。プランター栽培の場合は移動が可能なので、特に午後の日差しが当たる場所を意識しましょう。地植えであっても、周囲の遮光物(木や建物)を確認し、必要であれば剪定や位置変更を検討することが大切です。

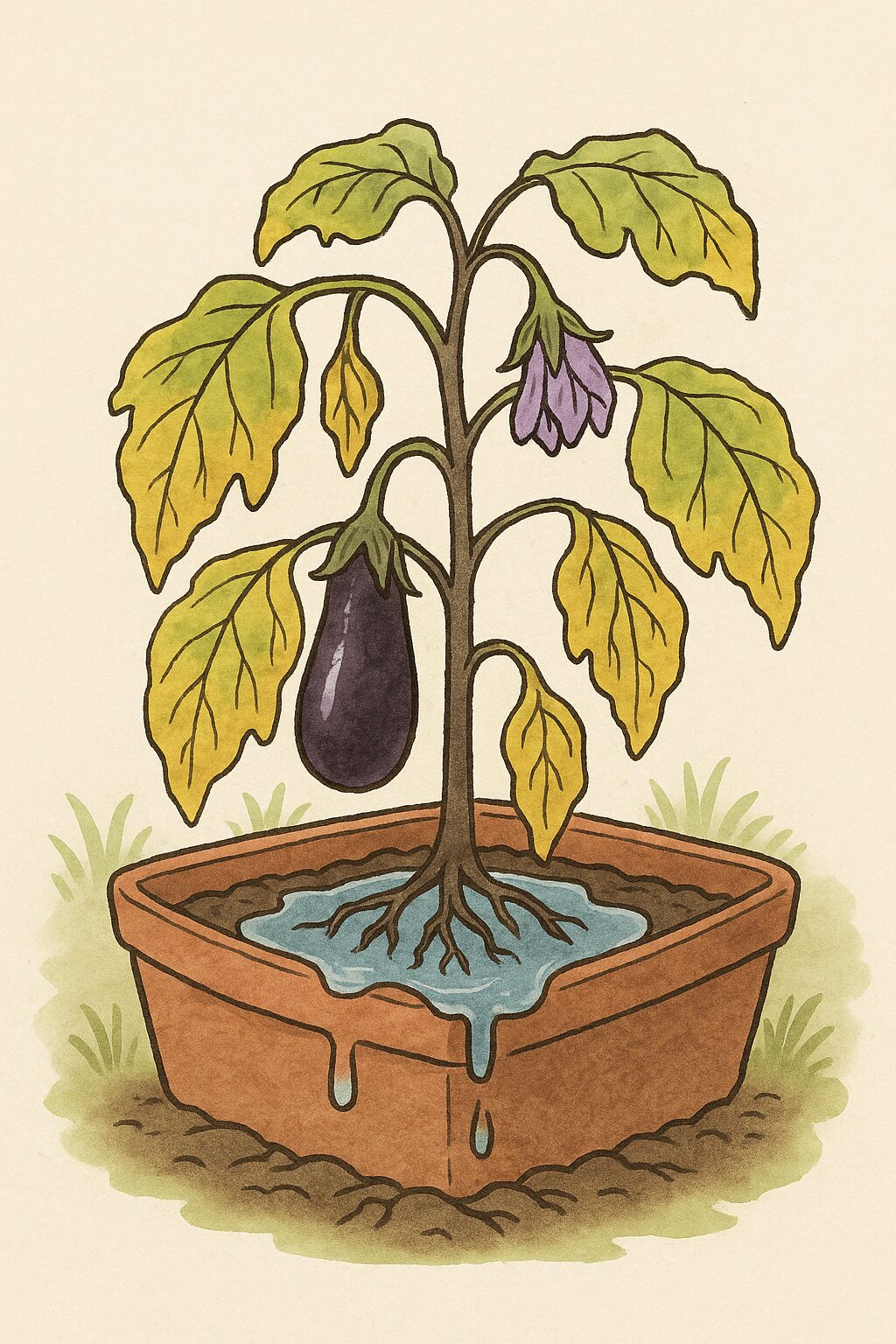

ナスの水やりすぎによる影響

ナスにとって水分は非常に重要ですが、与えすぎはかえってトラブルの原因になります。根が水に浸かり続ける状態は、ナスの健康に大きな悪影響を及ぼします。

ナスにとって水分は非常に重要ですが、与えすぎはかえってトラブルの原因になります。根が水に浸かり続ける状態は、ナスの健康に大きな悪影響を及ぼします。

具体的には、過剰な水やりにより「根腐れ」が起きやすくなります。根腐れを起こすと、根が栄養や水分を吸収できなくなり、葉が萎れる、黄色くなる、株全体がぐったりするなどの症状が現れます。また、土の中に湿気がこもることでカビや病原菌が増殖し、「黒枯れ病」や「灰カビ病」などの病気を引き起こすリスクも高まります。

例えば、プランターの受け皿に水が常に溜まっている状態は要注意です。このような状況では土が常に湿ったままとなり、空気が不足して根が窒息してしまいます。

このように考えると、水やりは「与える量」だけでなく、「頻度」や「タイミング」も大切です。夏場は朝にたっぷり水を与え、土の表面が乾いたら次の水やりを行うというサイクルが理想です。また、水は葉にかけず、根元に注ぐようにすると病気の予防にもつながります。

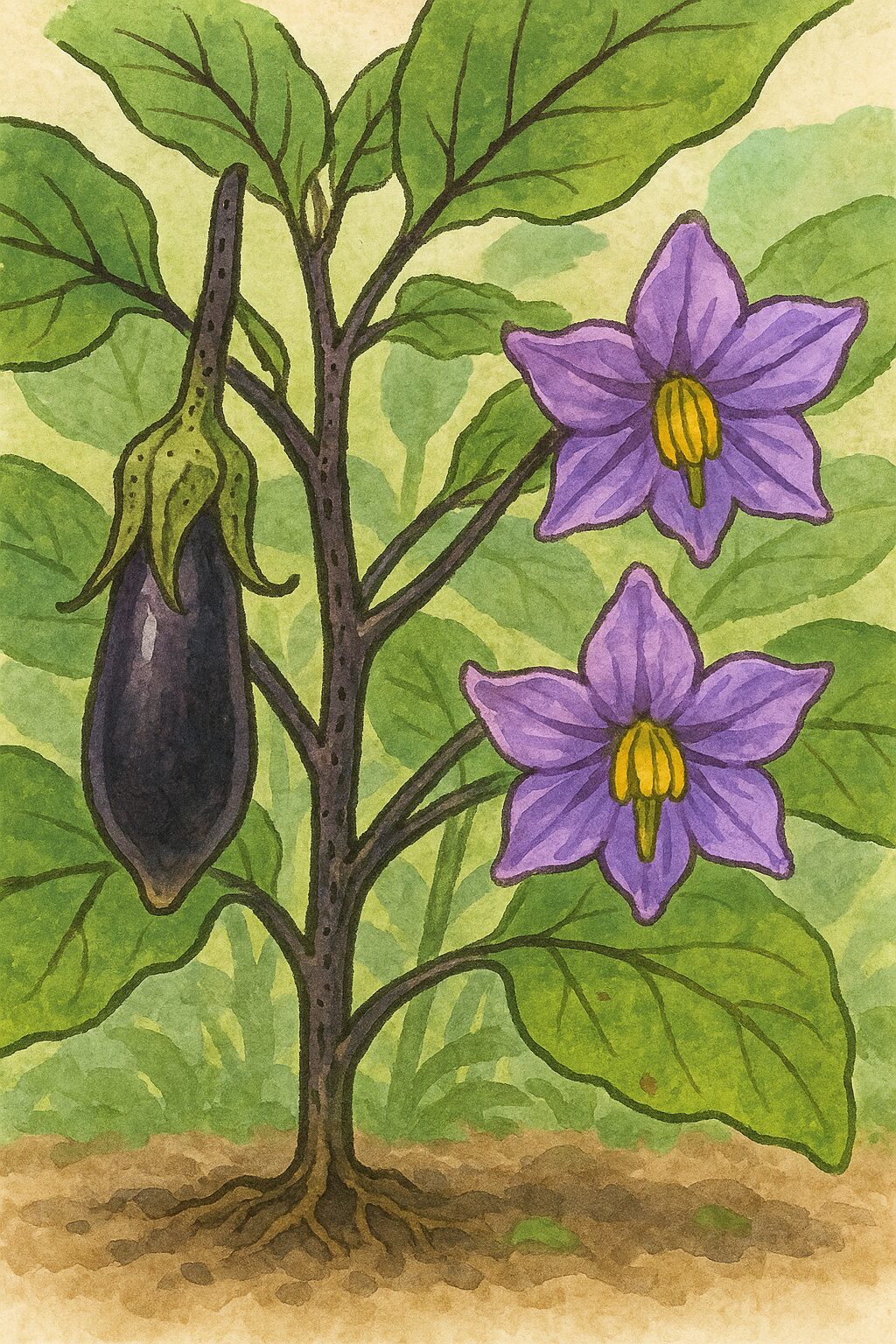

肥料不足で起きる花の異常

ナスに必要な栄養素が足りないと、見た目ではわかりづらい異常が花に現れます。見過ごしがちなポイントですが、開花や結実に大きく影響するため注意が必要です。

ナスに必要な栄養素が足りないと、見た目ではわかりづらい異常が花に現れます。見過ごしがちなポイントですが、開花や結実に大きく影響するため注意が必要です。

主な症状として、「短花柱花(たんかちゅうか)」と呼ばれる状態が挙げられます。これは、雌しべが雄しべより短くなり、正常な受粉が行われにくい状態の花です。このような花は、咲いても実がつかず、自然に落ちてしまうことが多くなります。逆に、理想的な状態は「長花柱花(ちょうかちゅうか)」で、雌しべが雄しべより長く、実がつきやすい特徴があります。

例えば、与えている肥料に窒素ばかりが多く、リン酸やカリウムが不足している場合、葉ばかりが育ち、花は正常に機能しなくなる傾向があります。これは「葉ばかり茂って実がつかない」と感じる原因のひとつでもあります。

このため、肥料は「野菜用」と書かれた、三大栄養素(窒素・リン酸・カリウム)がバランス良く配合されたものを選ぶのが基本です。追肥のタイミングとしては、最初の花が咲く頃が適しており、その後も2〜3週間おきに様子を見ながら追加するのがよいでしょう。肥料の与えすぎによる「肥料焼け」にも注意が必要ですので、適量を守ることが大切です。

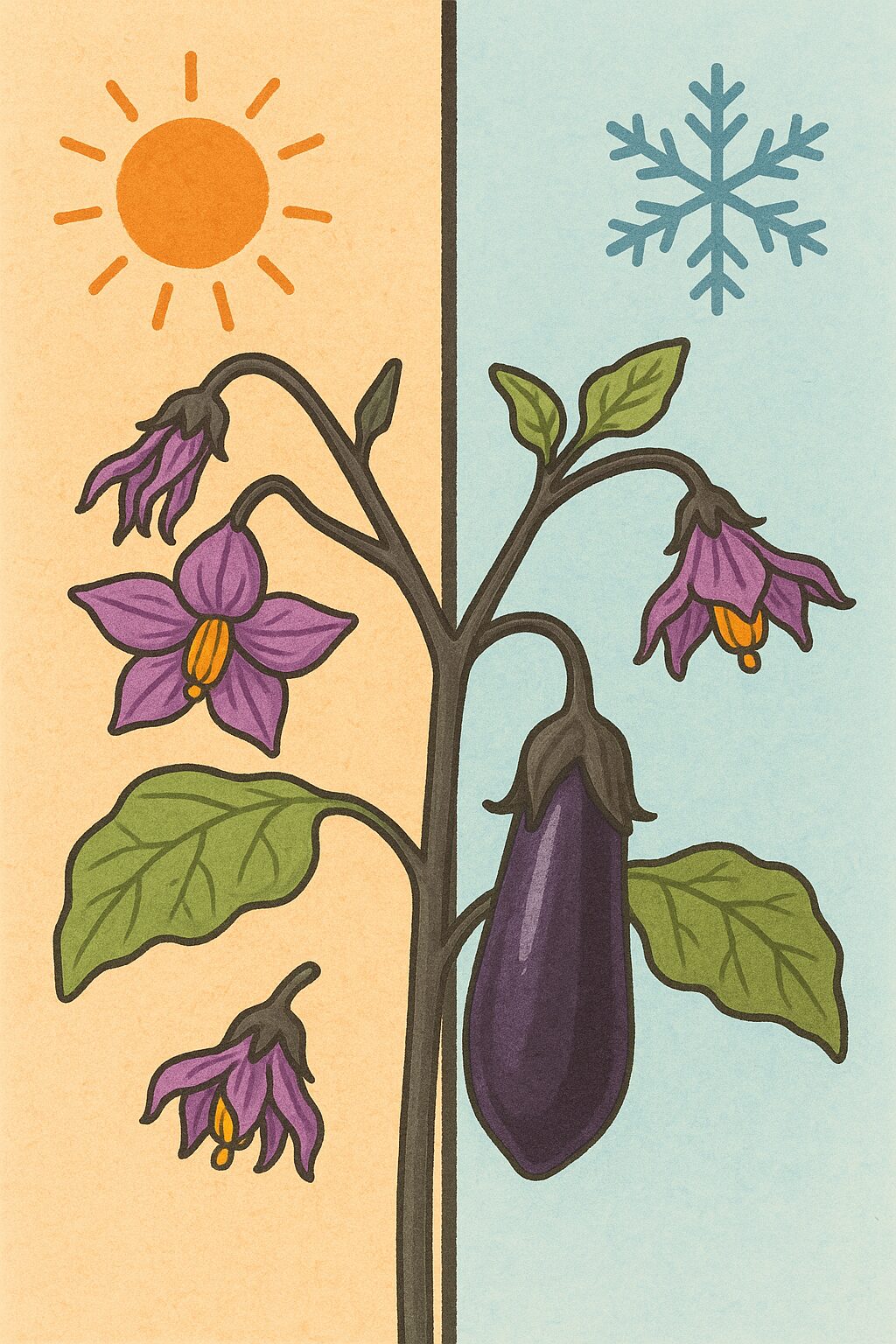

高温や低温が花に与える影響

ナスの花は、気温の影響を強く受けやすい性質を持っています。特に極端な高温や低温は、花の正常な発育や受粉に支障をきたすため、開花しても実がならない原因になることがあります。

ナスの花は、気温の影響を強く受けやすい性質を持っています。特に極端な高温や低温は、花の正常な発育や受粉に支障をきたすため、開花しても実がならない原因になることがあります。

例えば、日中の気温が30℃を超えるような真夏日は、花粉が乾燥して粘着力が弱くなり、受粉がうまくいかなくなります。一方で、夜間や朝の気温が15℃以下になると、花が傷んだり、生育そのものが遅れる可能性も高まります。こうした温度環境では、せっかく咲いた花も落ちてしまうことがあります。

このような気温の問題に対しては、夏場であれば更新剪定を行って株の負担を軽減し、風通しをよくすることで対処可能です。逆に気温が低い時期には、ビニールトンネルやマルチングなどで保温し、地温や気温の安定を図るのが効果的です。

ナスは昼夜の寒暖差が小さく、20〜30℃前後の安定した気温で最もよく育ちます。極端な気温環境にさらされている場合は、早めの対策を講じることが花つきや実なりの改善につながります。

花が落ちる原因とその対処法

ナスの花が落ちてしまうのには、いくつかの要因が重なっていることが多くあります。一見健康そうに見える株でも、花だけが落ちてしまうのは、見えにくいストレスや管理のズレが原因かもしれません。

最もよくある原因は水分や肥料の管理ミスです。水が足りなければ株が弱り、花を維持する力を失います。逆に肥料が多すぎると「肥料焼け」を起こし、これも花が落ちる原因になります。特に開花期の水不足は、つぼみが膨らまずに落ちる「蕾落ち」も招くため注意が必要です。

他にも、日照不足や風通しの悪さ、草勢の衰え、病害虫の被害なども、花を落とす引き金となります。例えば、葉が生い茂っている場合には、内部に光が届かず、蒸れて花が痛んでしまうこともあります。

対策としては、朝か夕方に毎日水やりを行い、土が乾燥しすぎないように管理することが基本です。また、追肥は適量を守り、日当たりや風通しのよい環境を整えることが重要です。必要に応じて枝葉の剪定を行い、株全体のバランスを保ちましょう。

ナスの花が咲かない時の育て方の見直し

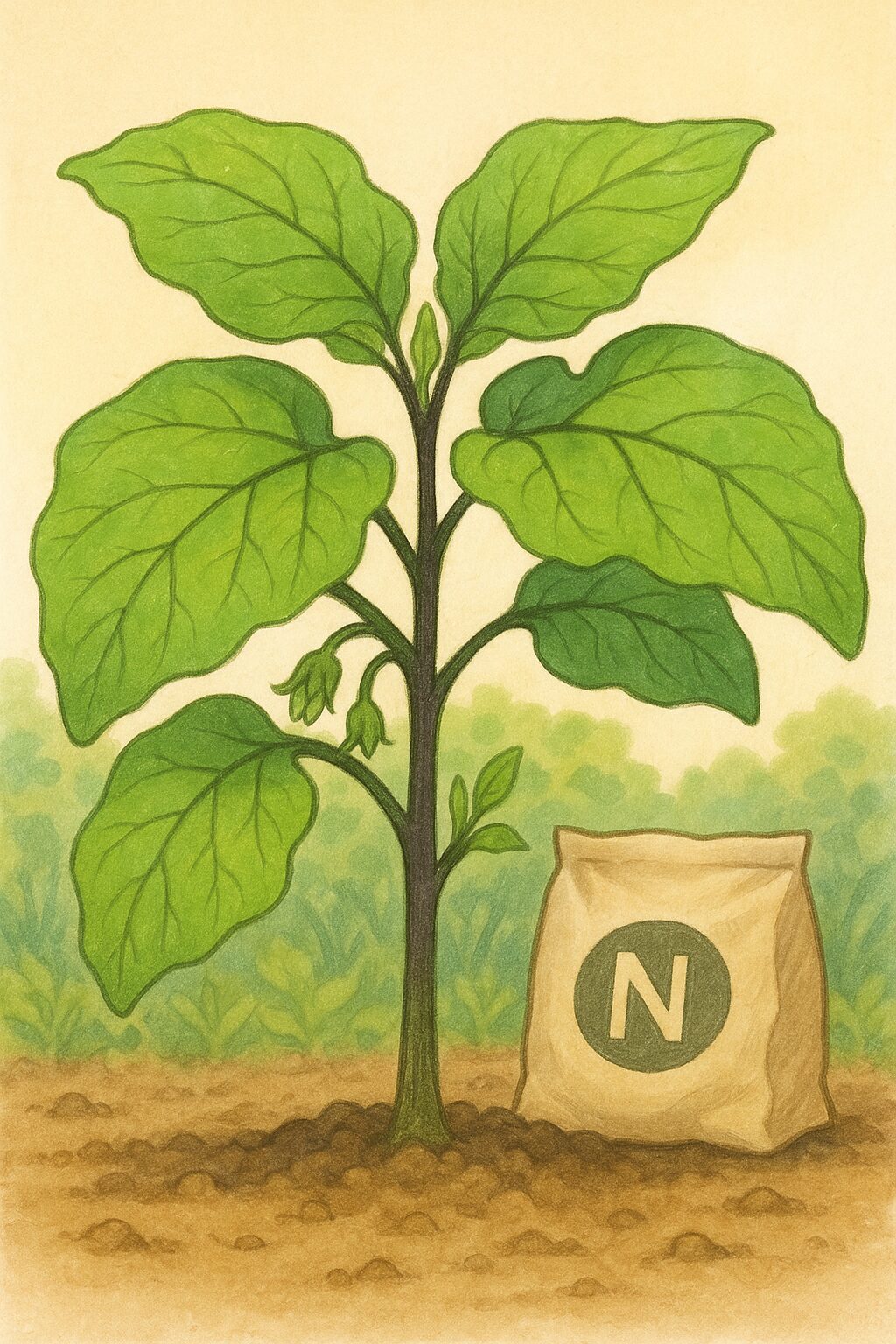

葉っぱだけ大きくなる理由とは

ナスの葉だけが大きく育ち、肝心の花や実がつかないという状態は、肥料や環境条件に問題があるサインです。この現象には、いくつかの明確な要因が関係しています。

ナスの葉だけが大きく育ち、肝心の花や実がつかないという状態は、肥料や環境条件に問題があるサインです。この現象には、いくつかの明確な要因が関係しています。

まず第一に考えられるのが、窒素過多の肥料による影響です。窒素は葉の成長を促す栄養素ですが、多すぎると茎葉ばかりが旺盛に育ち、花芽がつきにくくなります。栄養の偏りにより、植物が「葉を増やすこと」にエネルギーを集中させてしまうのです。

もう一つの原因としては、日照不足が挙げられます。光が不足すると、植物は葉を大きくして光合成の効率を高めようとするため、葉ばかりが目立つ状態になります。こうなると、花芽の発達が後回しになり、開花が遅れることがあります。

さらに、水やりの加減が不適切なケースも見逃せません。常に湿った状態が続くと、根が酸素不足に陥り、株のバランスが崩れてしまいます。これもまた、葉だけが育ちやすくなる一因です。

このような場合には、まず使用している肥料の成分バランスを見直し、リン酸やカリウムを多く含むものに切り替えるとよいでしょう。栽培場所の光環境も確認し、必要であれば日当たりの良い場所に移動させましょう。枝葉の剪定を適度に行うことで、栄養の分散も抑えることができます。

茎が細いナスの主な原因

ナスの茎が細くなるのは、株が健康に育っていないサインです。茎がしっかり太くならないと、花や実を支える力が足りず、結果として実がつきにくくなります。

ナスの茎が細くなるのは、株が健康に育っていないサインです。茎がしっかり太くならないと、花や実を支える力が足りず、結果として実がつきにくくなります。

主な原因としては、肥料不足や水不足、日照不足が挙げられます。特に初期段階での栄養不足は茎の太さに直結しやすく、後から修正するのが難しくなるため、早期の対策が重要です。また、苗選びの段階でも注意が必要で、もともと茎がひょろ長い苗を選んでしまうと、定植後もその傾向が続きやすくなります。

例えば、肥料が少ない場合には全体の成長が鈍くなり、茎だけでなく葉も小さくなることがあります。一方、水不足では葉がしおれ、栄養の吸収が阻害されて茎が細くなる傾向があります。加えて、光が十分に当たらない環境では、徒長して軟弱な茎になることもあります。

このような状態を改善するには、まず栽培場所の日当たりを見直し、風通しの良い場所に置くことが基本です。そして、元肥と追肥をバランスよく与え、水やりも土の乾き具合を見ながら適切に行いましょう。特に朝の時間帯にたっぷりと水を与えると、根の働きが活発になり、茎の成長が促されやすくなります。

成長が止まるナスへの対策

ナスの成長が途中で止まってしまうのは、複数の環境要因が関係している可能性があります。見た目には変化が少ないように見えても、内部ではストレスを抱えていることが多いのです。

まずチェックすべきなのは、気温や水やりの状態です。ナスの生育には昼間20〜30℃、夜間15〜20℃が理想とされており、寒すぎると根の動きが鈍って成長が止まりやすくなります。また、土が乾きすぎても湿りすぎても、根の働きが不安定になり、栄養がうまく吸収できなくなることがあります。

例えば、春先に苗を植えた場合、夜間の冷え込みが原因で成長が一時的に止まることがあります。このときはマルチングや不織布などを活用して、地温や気温の低下を防ぐ工夫が必要です。

肥料の状態も重要です。栄養が足りなければ当然成長は止まりますが、逆に肥料の与えすぎも問題です。根がダメージを受けて肥料焼けを起こすと、やはり生育が鈍くなってしまいます。

これらを防ぐには、定期的な追肥と水やりのバランスを保ちつつ、土の状態を常に観察することが求められます。また、病害虫のチェックも忘れずに行いましょう。特にアブラムシやハダニなどは、茎や葉の成長を阻害することがあります。

受粉方法と人工授粉のコツ

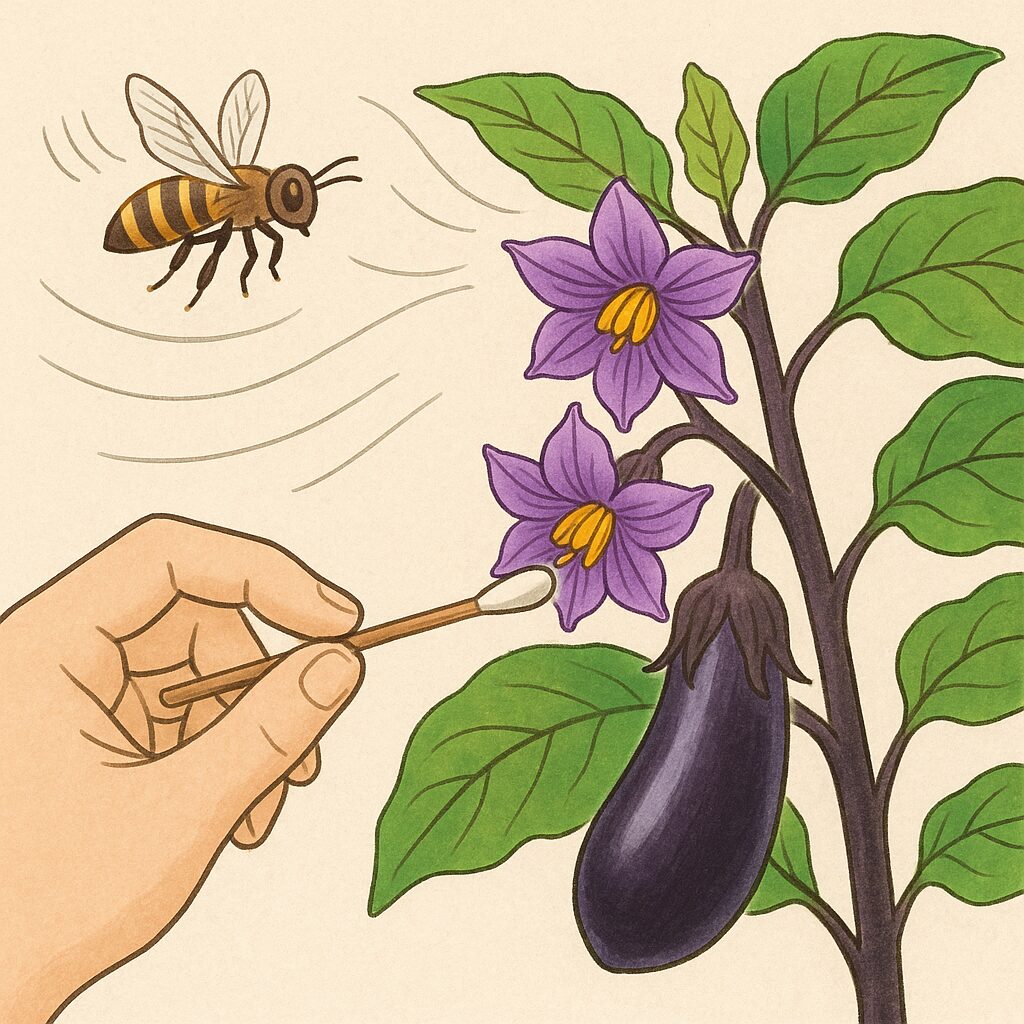

ナスは自家受粉が可能な植物ですが、条件によっては受粉がうまくいかず、花が咲いても実がつかないことがあります。特に風や虫の少ない環境では、人工的な受粉作業が必要になることがあります。

ナスは自家受粉が可能な植物ですが、条件によっては受粉がうまくいかず、花が咲いても実がつかないことがあります。特に風や虫の少ない環境では、人工的な受粉作業が必要になることがあります。

一般的な受粉方法としては、風や昆虫が花に触れることで、雄しべから雌しべに花粉が移動します。しかし、雨が多かったり、気温が低すぎると花粉が飛ばず、自然受粉が難しくなります。

人工授粉を行う場合には、開花したばかりの朝の時間帯が最も適しています。この時間は花粉が活性化しており、受粉の成功率が高くなるからです。方法としては、綿棒や筆などを使って、雄しべから雌しべへ花粉を移すのが一般的です。花を軽く揉むだけでも、受粉が促進されることがあります。

また、ハウス栽培などではホルモン剤をスプレーする方法もあります。これは手間が少なく、広範囲の花に一度で効果があるため、大規模な栽培にも適しています。ただし、使いすぎると奇形果ができる場合があるため、使用量とタイミングには注意が必要です。

受粉を確実に行うことで、花が落ちるのを防ぎ、実がしっかりと育つようになります。特に1〜3番花は株の生育に大きく関わるため、確実に実をつけさせるか、早めに収穫するのがおすすめです。

花が咲いて実がなるまでの期間

ナスは花が咲いてから実が収穫できるようになるまで、比較的はっきりとした成長サイクルを持っています。この期間を把握することで、管理や収穫のタイミングを誤らずに済みます。

一般的に、ナスの花が咲いてから実が成熟して収穫できるようになるまでには、およそ15〜25日かかります。気温や日照時間などの環境条件によって多少前後しますが、極端に長引く場合は何らかの生育トラブルが起きている可能性があります。

例えば、気温が高すぎる日が続いたり、水やりが不安定な場合、花は咲いても受粉や実の肥大がうまくいかないことがあります。また、株がまだ未熟な状態だと、花が咲いても実がならない、あるいは育っても小さいまま落ちてしまうケースも見られます。

特に重要なのは、最初の1〜3番花です。この時期の実は、株にとって大きな負担になります。そのため、花が咲いてもすぐに実を大きくせず、やや早めに収穫して株の体力を温存する方法が推奨されます。

適切な時期に実を収穫することで、株の消耗を防ぎ、次の花や実のつきも良くなります。開花からの日数をしっかり意識しながら観察を続けることが、安定した収穫につながります。

正しい剪定で花つきを促進

ナスを健康に育て、花をしっかり咲かせるには、適切な剪定が欠かせません。剪定を怠ると、枝葉が茂りすぎて光や風が届かず、花芽の発育が阻害されることがあります。

剪定の目的は、不要な枝や葉を間引いて、株全体のバランスを整えることにあります。こうすることで、栄養が分散せず、花芽や実にしっかりとエネルギーを届けることができます。また、風通しが良くなるため、病害虫の予防にもつながります。

例えば、わき芽がどんどん伸びて混み合ってくると、株の中心部に光が届かなくなり、花がつきにくくなります。このときは、主枝と2本の側枝を残して、それ以外のわき芽は早めに摘み取る「3本仕立て」が効果的です。

さらに、夏場の高温期には「更新剪定」を行うのも有効です。これは、伸びすぎた枝や古い葉を切り戻して、新しい芽を育てるための作業です。更新剪定によって株がリフレッシュされ、秋に向けた花つきや実なりが再び活発になります。

剪定のタイミングを見極め、適度に整えることで、ナスは本来の力を発揮しやすくなります。枝の整理は、単なる見た目の問題ではなく、収穫量にも直結する大切な作業です。

ナスの花が咲かないときに見直すべき10のポイント

日照不足により葉が小さくなり、花が咲きにくくなる

水の与えすぎで根腐れを起こし、花の発育が阻害される

肥料不足で短花柱花が増え、受粉しにくくなる

高温や低温が続くと花粉の働きが弱まり実がつかなくなる

水や肥料の管理ミスで花が咲いても自然に落ちてしまう

窒素過多で葉ばかりが育ち、花芽がつかない状態になる

茎が細いのは栄養・水分・光の不足に起因することが多い

成長が止まる原因は温度、肥料バランス、病害虫など多岐にわたる

自然受粉が難しい場合は人工授粉で補う必要がある

剪定を行うことで日当たりや風通しが改善され、花つきが向上する