「タラの木 植えてはいけない」と検索してこのページにたどり着いた方は、おそらく庭や鉢でタラノキを育てることに不安を感じているのではないでしょうか。実際、タラノキは育てやすい反面、繁殖力の強さや管理の難しさから、後悔してしまうケースも少なくありません。

「タラの木 植えてはいけない」と検索してこのページにたどり着いた方は、おそらく庭や鉢でタラノキを育てることに不安を感じているのではないでしょうか。実際、タラノキは育てやすい反面、繁殖力の強さや管理の難しさから、後悔してしまうケースも少なくありません。

この記事では、タラノキを庭に植える際の注意点や正しい植え方、鉢植えでの管理方法、さらに寿命や苗木選びのポイントなどを詳しく解説していきます。また、風水の視点から見たタラノキの扱いについても触れていますので、トラブルを避けながら安心して栽培を始めたい方にとって役立つ内容となっています。タラノキを上手に育てるために、ぜひ参考にしてください。

ポイント

タラノキが庭に広がりやすい理由とその対策

適切な植え方や鉢植えでの管理方法

駆除や剪定など育てる際の注意点

風水的な観点から見た植える場所の注意

タラの木 植えてはいけない理由とは

タラノキの繁殖力と駆除の難しさ

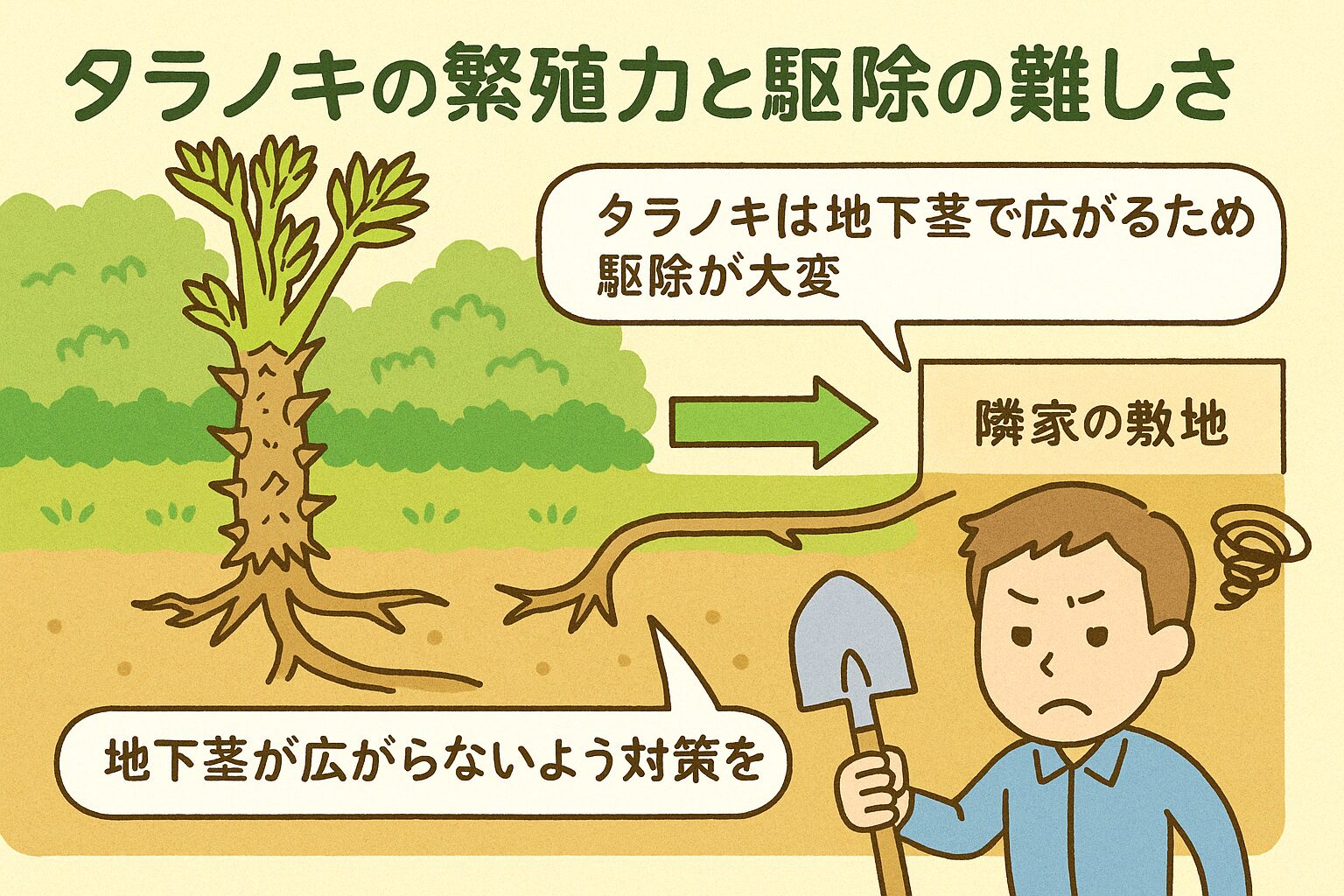

タラノキは、生命力が非常に強く、庭に植えると短期間で広範囲に広がってしまう植物です。特に注意すべきなのが、地上部分だけでなく地下茎でも繁殖する点です。地中で伸びた根が新たな芽を出し、いつの間にか隣家の敷地にまで侵入してしまうこともあります。

タラノキは、生命力が非常に強く、庭に植えると短期間で広範囲に広がってしまう植物です。特に注意すべきなのが、地上部分だけでなく地下茎でも繁殖する点です。地中で伸びた根が新たな芽を出し、いつの間にか隣家の敷地にまで侵入してしまうこともあります。

こうした特徴から、一度広がってしまったタラノキを完全に駆除するのは容易ではありません。地上の枝を切り取るだけでは不十分で、地下に広がった根を掘り起こし、すべて取り除く必要があります。しかし、根が深く入り組んでいるため、手作業では限界があることが多く、場合によっては専門の業者に依頼しなければならないケースもあります。

このため、タラノキを庭に植える際は、地下茎が広がらないようにあらかじめ遮断材を土中に埋めるといった対策が求められます。こうすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

タラノキの繁殖力は魅力でもありますが、管理を怠ると他の植物を圧倒し、庭全体のバランスを崩してしまう恐れがあります。適切な対策と定期的な点検が必要です。

大きくなりすぎた場合の対処法

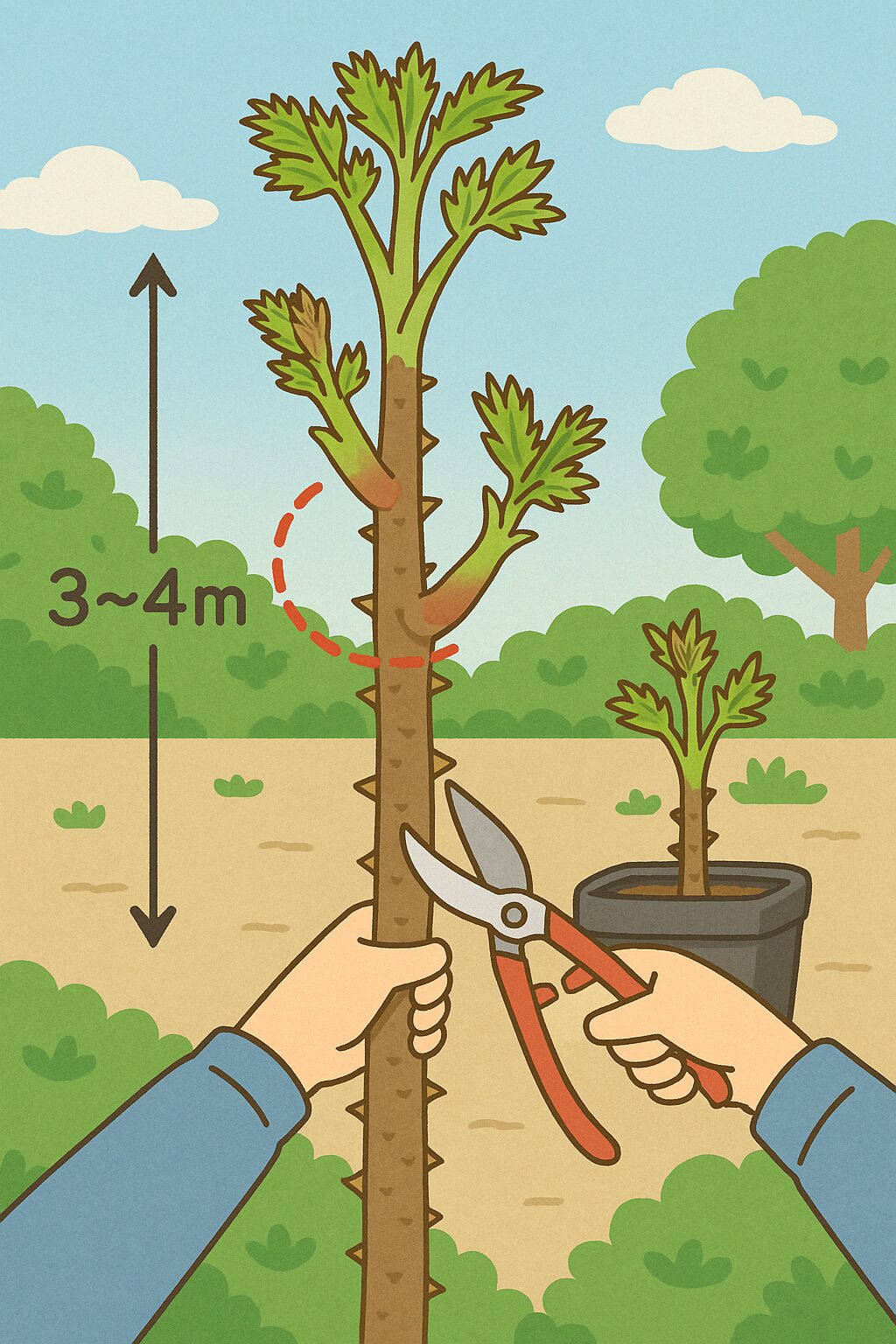

タラノキは放っておくと3~4メートル、環境によってはそれ以上に育つことがあり、庭木としては扱いにくくなります。特に日当たりと水はけの良い土地では成長が早く、収穫や管理が困難になります。

タラノキは放っておくと3~4メートル、環境によってはそれ以上に育つことがあり、庭木としては扱いにくくなります。特に日当たりと水はけの良い土地では成長が早く、収穫や管理が困難になります。

このような場合、剪定によって大きさをコントロールすることが基本の対処法となります。剪定は4~5月の春に行い、伸びすぎた枝は根元から切り戻すのが効果的です。枝の先端に2~3個の芽を残すことで、翌年の成長を抑えながら新芽の収穫も可能になります。

また、タラノキは年を重ねるごとに幹が太く固くなり、手入れが難しくなっていくため、初期段階から樹高を抑えた育て方が大切です。鉢植えやプランターでの管理に切り替えるのも一つの方法です。これにより根の広がりも制限でき、サイズの調整がしやすくなります。

大きくなってしまったからといってすぐに伐採を考えるのではなく、まずは剪定や環境調整を試みることで、無理なく付き合っていくことができます。

1年でどれくらい成長するのか

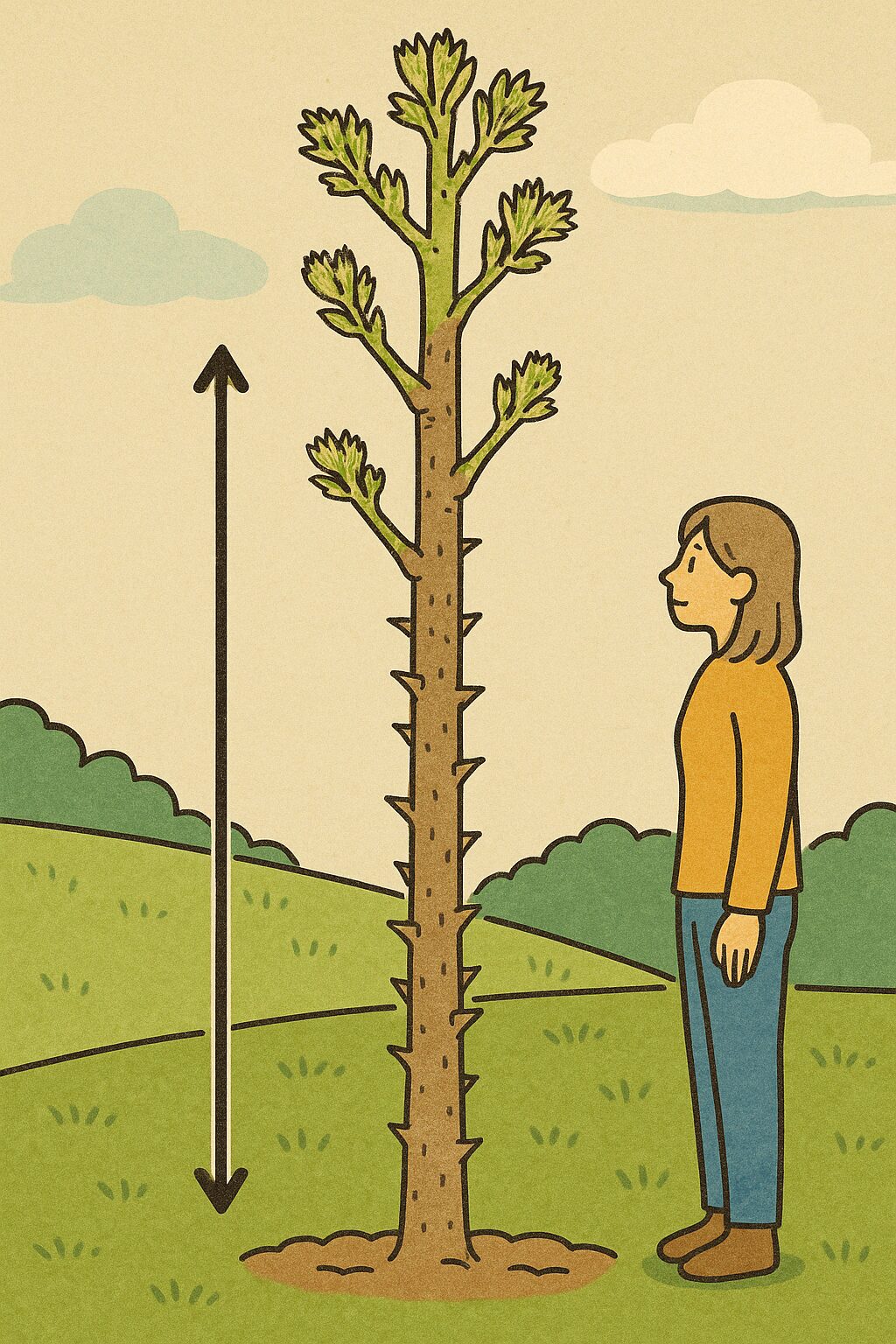

タラノキは非常に成長が早い植物で、特に初期の1~2年は目を見張るほどのスピードで大きくなります。植え付けた年は20~60センチほどの成長にとどまる場合もありますが、順調に育つと1年で1メートル以上伸びることも珍しくありません。

タラノキは非常に成長が早い植物で、特に初期の1~2年は目を見張るほどのスピードで大きくなります。植え付けた年は20~60センチほどの成長にとどまる場合もありますが、順調に育つと1年で1メートル以上伸びることも珍しくありません。

環境条件が整っている場合には、人の背丈ほどの高さにまで育つこともあります。日当たりがよく、水はけの良い肥沃な土壌であれば、タラノキの生育はさらに加速します。逆に、湿気が多い場所や日陰では成長が鈍くなる傾向があります。

特に気をつけたいのは、最初の数年で勢いよく伸びた枝や幹が放置されることで、将来的な剪定や収穫が難しくなる点です。このため、2年目までには木の基本的な形を整え、毎年の成長を見越した管理を行うことが推奨されます。

早い段階で手をかけてあげることで、のちの手入れがぐっと楽になります。成長スピードを理解し、見越した管理をすることが、タラノキとの上手な付き合い方の第一歩です。

タラノキの寿命と管理のコツ

タラノキの寿命はおおむね10~15年とされており、比較的短命な落葉低木です。ただし、適切な管理を続ければ、寿命を延ばしながら長く育てることもできます。

まず重要なのは、日当たりと水はけのよい環境を整えることです。タラノキは湿気に弱く、根腐れの原因となるため、過剰な水やりや排水性の悪い土壌には注意が必要です。逆に、乾燥にはある程度耐性があるため、水やりは土の表面が乾いてから行うのが望ましいでしょう。

また、肥料の与えすぎにも注意してください。栄養が多すぎると、徒長して枝が細くなり、病気や害虫に弱くなってしまいます。肥料は控えめに、有機質の寒肥を2月ごろに与えるのが適しています。

定期的な剪定も管理のポイントです。春に伸びた枝を適切に剪定することで、新芽が育ちやすくなり、木全体の形も整えやすくなります。放置すると木が大きくなりすぎ、手入れが難しくなるので、早めの対処が必要です。

このように、基本的な環境管理と年間スケジュールに沿ったお世話を続けることで、タラノキは健やかに育ちます。寿命を迎える前に挿し木や根挿しで後継を育てるのも、次の世代につなげるひとつの方法です。

鉢植えで育てるときの注意点

タラノキを鉢植えで育てる場合、地植えとは異なる管理ポイントがあります。鉢植えは成長をコントロールしやすく、根の広がりも制限できるというメリットがありますが、その分注意点も多くなります。

まず鉢の選び方ですが、深さと幅に余裕のあるものを選ぶことが大切です。根がよく伸びる性質があるため、狭い鉢ではすぐに根詰まりを起こしてしまいます。鉢底に軽石を敷き、排水性を高めることも忘れないようにしましょう。

水やりに関しては、土の表面が乾いたタイミングを目安に行います。特に夏場は土の乾きが早いため、朝と夕方の2回に分けて水を与えることも検討してください。一方で、過湿になると根腐れの原因となるため、水はけの良い培養土を使うと安心です。

もう一つの注意点は、鉢のサイズです。タラノキは根鉢が早く回るため、2~3年に一度の植え替えが必要になります。根が鉢底から出てきたら、冬の間に一回り大きな鉢に移し替えるのが理想です。

このように、鉢植えでは水・土・鉢のすべてを意識して管理する必要があります。屋内で育てる際は、上方向に十分な空間がある場所を選ぶと、タラノキの特性を活かして健康的に育てられます。

タラの木 植えてはいけないと感じる瞬間

タラノキの植え方と注意点

タラノキを庭や畑に植える際は、事前の準備と適切な植え方が非常に重要です。環境条件が合えばよく育ちますが、条件を誤ると根付かなかったり、逆に過剰に広がってしまうリスクがあります。

タラノキを庭や畑に植える際は、事前の準備と適切な植え方が非常に重要です。環境条件が合えばよく育ちますが、条件を誤ると根付かなかったり、逆に過剰に広がってしまうリスクがあります。

まず植え付けの時期ですが、最適なのは11~12月、または10月から梅雨までの間です。この時期は気温が安定しており、根がストレスなく活着しやすくなります。苗木の植え付け時は、根を傷つけないよう丁寧に扱いましょう。

植え穴は深く掘りすぎないようにし、根元に2~5センチほど土を盛ってから植え付けます。植えた後はたっぷりと水を与え、根と土をなじませます。複数本を植える場合は、株間を60センチ以上あけることで、成長後の混雑を防ぐことができます。

注意すべき点として、排水性の悪い場所には植えないことが挙げられます。タラノキは湿気に弱いため、水が溜まりやすい土地では根腐れを起こす危険があります。腐葉土を混ぜて土壌を改良し、水はけを良くしてから植えるとよいでしょう。

さらに、植える場所は敷地の境界線から離すことも重要です。地下茎が2~3メートル先まで広がる可能性があるため、隣家への影響を避けるには十分な距離を確保する必要があります。

このように、正しい手順と環境整備を行えば、タラノキは初心者でも育てやすい植物です。ただし、放置してしまうと手に負えなくなることもあるため、最初の準備を丁寧に進めましょう。

苗木を購入する前に知っておくこと

タラノキの苗木を購入する前に、いくつか確認しておくべき重要なポイントがあります。見た目や価格だけで判断すると、育て始めてから想定外のトラブルに直面する可能性があります。

まず知っておきたいのは、タラノキには「とげあり」と「とげなし」の品種があるという点です。一般的なタラノキは幹や枝に鋭いトゲを持ちますが、家庭栽培には安全性の高い「とげなしタラノキ」がおすすめです。特に小さなお子さんやペットがいる家庭では、トゲの有無は見逃せないポイントです。

次に確認したいのが苗木の品種です。「井上選抜」や「赤芽タラノキ」など、特定の特徴を持つ品種が販売されています。香りや味わい、新芽の出方などに差があるため、育てる目的に合った品種を選ぶことが大切です。

また、購入時は苗木の根の状態にも注目してください。根がぐらついていたり、乾燥しきっている苗は定着しにくいため避けましょう。根がしっかりしていて、葉や茎にみずみずしさのある苗を選ぶと、育て始めてからのトラブルが少なくなります。

苗木は園芸店やネットショップで購入できますが、できれば実物を見て選ぶことをおすすめします。土の状態や育て方の相談ができる店舗なら、初心者でも安心して始められるでしょう。

タラノキの植え替え時期と手順

タラノキを長く育てていると、いずれ植え替えのタイミングがやってきます。植え替えを怠ると、根詰まりや生育不良の原因になるため、適切な時期と手順で行うことが重要です。

植え替えに最適なのは、休眠期にあたる冬から早春(12月~3月頃)です。この時期は根の動きが比較的落ち着いており、植え替えによるダメージを最小限に抑えることができます。

作業の手順としては、まずタラノキを優しく掘り出し、古い土を軽く落とします。その際、傷んだ根や黒ずんだ部分があれば、清潔なハサミで切り取ってください。次に、新しい土を入れた鉢や地面に植え直します。土は水はけが良く、栄養を適度に含んだものを選ぶと、植え替え後の根付きがスムーズになります。

このときのポイントは、根を無理に引っ張らないことと、根元を深く埋めすぎないことです。浅すぎても安定せず、深すぎると蒸れてしまうため、根元がちょうど隠れる程度の深さを意識しましょう。

植え替え後は、日陰で数日間安静に管理し、土が乾かない程度に水を与えます。根が安定してから日当たりの良い場所に移動することで、タラノキの成長を促進できます。

庭と相性が悪い?風水の視点から

風水の観点から見たとき、タラノキは少し扱いに注意が必要な植物です。もちろんタラノキ自体に風水的な「悪い意味」があるわけではありませんが、その育ち方や見た目の特徴が風水の考え方において注意点となる場合があります。

特に問題視されるのは、「棘を持つ植物」であるという点です。風水ではトゲのある植物は、鋭い気(殺気)を放つとされており、玄関や寝室の近くなど、人の動きが多い場所には向かないとされています。こうした場所に植えると、家族関係や健康運に影響を及ぼす可能性があると考えられています。

また、タラノキは地下茎で広がるため、制御しきれずに他の植物の成長を妨げることがあります。風水では「調和」が大切とされており、他の植物とのバランスを崩す存在は避けた方がよいとされます。

これを避けるためには、敷地の端や人目につきにくい場所に植えるか、鉢植えやプランターで管理する方法が適しています。こうすれば、風水的な不安要素を軽減しつつ、タラノキの魅力も楽しむことができます。

一方で、タラノキの白い花や新芽には「浄化」「再生」といった意味合いを見出す流派もあります。つまり、植える場所や管理の仕方次第では、ポジティブな要素として活かすこともできるのです。

タラノキを安全に駆除する方法

タラノキは生命力が強く、地下茎でどんどん広がる性質を持っています。このため、単に地上の枝を切っただけでは再び芽を出してしまうことが多く、しっかりと根まで取り除く駆除方法が求められます。

タラノキは生命力が強く、地下茎でどんどん広がる性質を持っています。このため、単に地上の枝を切っただけでは再び芽を出してしまうことが多く、しっかりと根まで取り除く駆除方法が求められます。

安全に駆除するためには、まず成長期の前、つまり冬から早春にかけて作業を行うのが理想です。この時期は植物の活動が鈍っているため、根の再生力が低く、駆除の効果が出やすくなります。

手順としては、まず周囲の枝や幹を根元から切り落とします。次に、地下に広がる根茎をできるだけ深く掘り起こし、目に見える範囲をすべて取り除きます。タラノキの根は広く浅く広がることが多いため、直径1〜2メートルほどの範囲を目安に掘り進めると効果的です。

どうしても完全に取り切れない場合は、専用の防根シートや根止め材を地中に埋め込むことで、再び広がるのを防ぐことができます。薬剤を使う方法もありますが、周囲の植物や土壌への影響があるため、使用する際は成分と使い方をよく確認しましょう。

特に注意したいのは、根が少しでも残っていると再生する可能性があるという点です。掘り起こした後も数か月は周囲の様子を観察し、新たな芽が出てきたら早めに処理する必要があります。

このように、タラノキの駆除は一度で終わるものではなく、計画的に何段階かに分けて行うのが成功の鍵です。

庭植えを避けたい理由と対策

タラノキを庭に直接植えることには、多くのメリットがある一方で、避けるべきリスクもいくつか存在します。特に住宅地や狭い庭では、植える前によく検討することが重要です。

最大の理由は、タラノキが地下茎で横に広がっていく性質にあります。これにより、思っていた以上にスペースを占有し、他の植物の成長を妨げたり、隣家の敷地にまで侵入してトラブルになることもあります。繁殖力が非常に強いため、一度植えると完全に制御するのが難しくなるケースも少なくありません。

さらに、タラノキは一定以上の高さに成長するため、景観や日当たりにも影響を与えることがあります。特に放置されたタラノキは枝が乱れやすく、庭全体の印象を重くしてしまうこともあるでしょう。

こうしたリスクを避けるには、まず庭植えではなく「鉢植え」や「大型プランター」で育てることが効果的です。根の広がりを物理的に制限できるため、繁殖のコントロールがしやすくなります。

また、どうしても地植えにしたい場合は、地下に防根シートを設置し、根の伸びを制御する工夫を施すと良いでしょう。敷地境界からは3メートル以上離すことが望ましく、将来的な拡大リスクを見越して植える位置を選ぶことが大切です。

このように、タラノキは扱い方次第で快適に育てられる植物です。ただし、庭にそのまま植えるときは、その特性を理解し、しっかりとした管理計画を立てておく必要があります。

タラの木 植えてはいけない理由を総まとめ

地下茎で広がりやすく隣家に侵入する恐れがある

地上部を切るだけでは再び芽を出すことがある

駆除には根の掘り起こしが必要で手間がかかる

放置すると樹高が3〜4メートル以上になることもある

1年で1メートル以上成長することがあり管理が大変

寿命は10〜15年ほどで定期的な剪定が欠かせない

鉢植えでは根詰まりを防ぐため2〜3年ごとの植え替えが必要

地植えの場合は排水性や株間をしっかり確保する必要がある

風水ではトゲが悪影響とされるため植える場所に注意が必要

鉢植えやプランター管理なら繁殖を抑えやすく初心者にも適している