セダムは手軽に育てられる多肉植物として人気があり、庭のグランドカバーとしてもよく利用されています。しかし一方で、「セダム 植えてはいけない」と検索する人が増えているのも事実です。その背景には、地植え後悔や思わぬデメリットが存在しています。特に、セダムの旺盛な繁殖力や植える場所を誤ったことで管理が難しくなったという声が多く聞かれます。また、越冬の際には霜への対策も必要になるなど、見た目の可愛らしさとは裏腹に注意点が少なくありません。この記事では、セダムを庭に取り入れる前に知っておきたいポイントや、失敗を避けるための具体的な対策について詳しく解説していきます。

セダムは手軽に育てられる多肉植物として人気があり、庭のグランドカバーとしてもよく利用されています。しかし一方で、「セダム 植えてはいけない」と検索する人が増えているのも事実です。その背景には、地植え後悔や思わぬデメリットが存在しています。特に、セダムの旺盛な繁殖力や植える場所を誤ったことで管理が難しくなったという声が多く聞かれます。また、越冬の際には霜への対策も必要になるなど、見た目の可愛らしさとは裏腹に注意点が少なくありません。この記事では、セダムを庭に取り入れる前に知っておきたいポイントや、失敗を避けるための具体的な対策について詳しく解説していきます。

ポイント

セダムを地植えして後悔する主な原因

セダムの繁殖力が強すぎる問題点

他の植物への影響と管理上のデメリット

植える場所や越冬時の注意点

セダム 植えてはいけない理由とは

セダムの地植えで後悔するケース

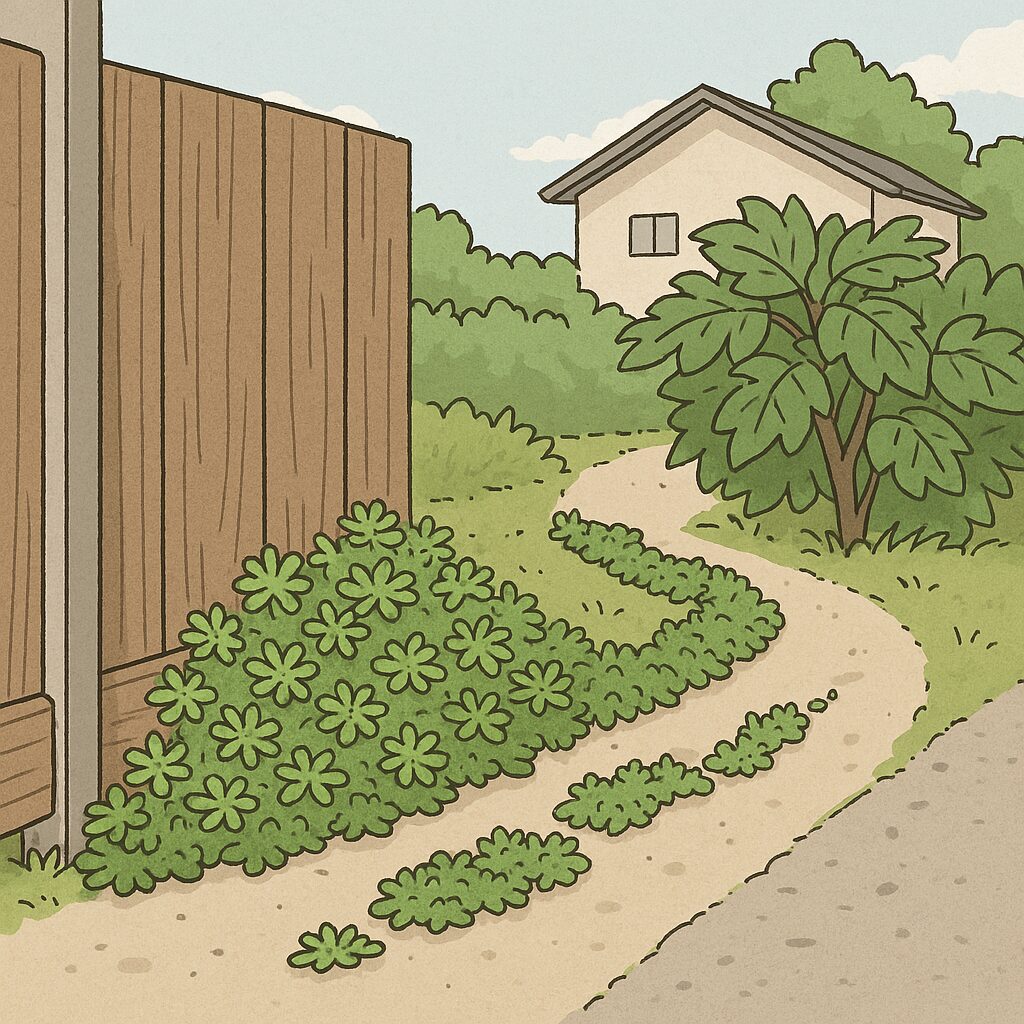

セダムを庭に地植えしてしまい、後悔する人は少なくありません。特に管理の手が届きにくい広い場所に植えた場合、その広がり方に驚かされることがあります。

セダムを庭に地植えしてしまい、後悔する人は少なくありません。特に管理の手が届きにくい広い場所に植えた場合、その広がり方に驚かされることがあります。

そもそもセダムは、地面に根付くと短期間で面積を広げていく性質があります。葉や茎の一部が地面に触れるだけでも根を出し、そこから新しい株として成長してしまうため、繁殖を抑えることが非常に難しいのです。

例えば、ちょっとした風で飛んだ葉が別の場所に落ちた場合、そこから根付き広がってしまうこともあります。これにより、本来は花壇の一部だった場所がセダム一色になってしまい、他の植物が育たなくなってしまったという声も聞かれます。

このように、思った以上に手がかかる結果になり、最終的には「地植えしなければよかった」と感じる人も多いです。地植えする場合には、周囲をブロックや縁取りで囲うなど、事前の対策を行うことが求められます。

セダムの強すぎる繁殖力が問題

セダムは育てやすい植物として知られていますが、その反面、非常に強い繁殖力を持っている点には注意が必要です。

特に問題となるのは、葉や茎の一部が落ちるだけで簡単に増えてしまうことです。通常の植物であれば、挿し木や種まきなどある程度の手間が必要ですが、セダムは土に触れるだけで根が出てしまいます。

このため、他の植物を植えている場所でも、思いがけずセダムが入り込んでしまうことがあります。例えば、剪定時に落ちた一片が通路の隅に入り込んで、そのまま根付いてしまったという例もあります。

また、品種によっては葉が取れやすく、そのひとつひとつが新たな株となって増えていくため、特に管理が難しくなります。ポスティムやパリダムといった品種は、特に旺盛な繁殖力を持っているため、庭に取り入れる際は慎重に選ぶべきです。

他の植物への悪影響とデメリット

セダムを安易に庭に取り入れると、他の植物に思わぬ影響を及ぼすことがあります。特に注意したいのは、セダムが地面を覆ってしまうことによる通気性の低下です。

セダムを安易に庭に取り入れると、他の植物に思わぬ影響を及ぼすことがあります。特に注意したいのは、セダムが地面を覆ってしまうことによる通気性の低下です。

セダムは横に広がる性質があるため、他の植物の株元まで覆い尽くしてしまうことがあります。すると、風通しが悪くなり、根元が蒸れやすくなってしまいます。湿度が高い季節には、灰カビ病や根腐れなどの病気が発生するリスクが高まるため、植物全体の健康を損ねかねません。

また、葉が密集することで、害虫の発見が遅れる原因にもなります。実際に、セダムが株元に広がったことで、バラの根元に潜んでいた害虫の発生に気づけなかったというケースも報告されています。

このように、セダムが原因で他の植物が弱ってしまうリスクがある以上、混植する際にはしっかりとスペースを確保し、定期的なメンテナンスが欠かせません。特に大切にしている植物の近くには、安易にセダムを植えないことが大切です。

越冬できるが霜には要注意

セダムは寒さにある程度耐える植物ですが、霜が降りる地域では注意が必要です。種類によって耐寒性に差があり、特に洋種のセダムは霜や凍結によってダメージを受けやすくなります。

このため、冬の管理では霜が直接当たらないような工夫が欠かせません。例えば、鉢植えであれば屋内や軒下など、気温の下がりすぎない場所に移動させるのが安心です。地植えの場合には、霜よけ用の不織布をかける、または簡易的なビニールトンネルで保温する方法があります。

特に夜間に気温が氷点下まで下がる地域では、凍結によって根が傷むリスクがあります。霜に当たると葉が黒く変色したり、根が傷んで春に芽吹かなくなることもあるため、対策を怠ると株を失ってしまう恐れがあります。

また、冬場の水やりも重要です。セダムは乾燥に強い反面、冬に過湿な状態が続くと根腐れを起こしやすくなります。土の表面が乾いているかをよく確認してから、控えめに水を与えるようにしましょう。

セダムを植える場所で失敗する例

セダムをどこに植えるかによって、育成のしやすさや周囲への影響が大きく変わります。よくある失敗のひとつが、手入れのしにくい場所に地植えしてしまうことです。

セダムをどこに植えるかによって、育成のしやすさや周囲への影響が大きく変わります。よくある失敗のひとつが、手入れのしにくい場所に地植えしてしまうことです。

例えば、フェンスの下や塀の際など、細かい手作業が難しい場所に植えると、繁殖したセダムを整理することが困難になります。その結果、気づかないうちに範囲が広がり、隣家の敷地にまで侵入してしまったという例もあります。

また、貴重な植物のすぐそばにセダムを植えることもおすすめできません。セダムが広がることで他の植物の根元が隠れ、風通しが悪くなったり病害虫の発生を見逃したりするリスクが生じます。

排水性の悪い場所も避けるべきです。セダムは乾燥に強い一方で、過湿な環境では根腐れを起こしやすく、特に雨が多い時期には株全体が傷んでしまうことがあります。

このように、植える場所を慎重に選ぶことで、後の管理のしやすさや植物全体の健康状態が大きく変わってきます。

セダム 植えてはいけない人向けの対策

セダムのグランドカバー利用の注意点

セダムは地面を覆うグランドカバーとして人気がありますが、管理にはいくつかの注意点があります。

セダムは地面を覆うグランドカバーとして人気がありますが、管理にはいくつかの注意点があります。

最も大きなポイントは「増えすぎること」です。セダムは葉や茎の一部が地面に落ちるだけで簡単に根を出して広がるため、何も対策をしないまま放置すると庭全体を覆い尽くしてしまいます。こうなると、他の植物のスペースがなくなり、見た目のバランスも崩れてしまいます。

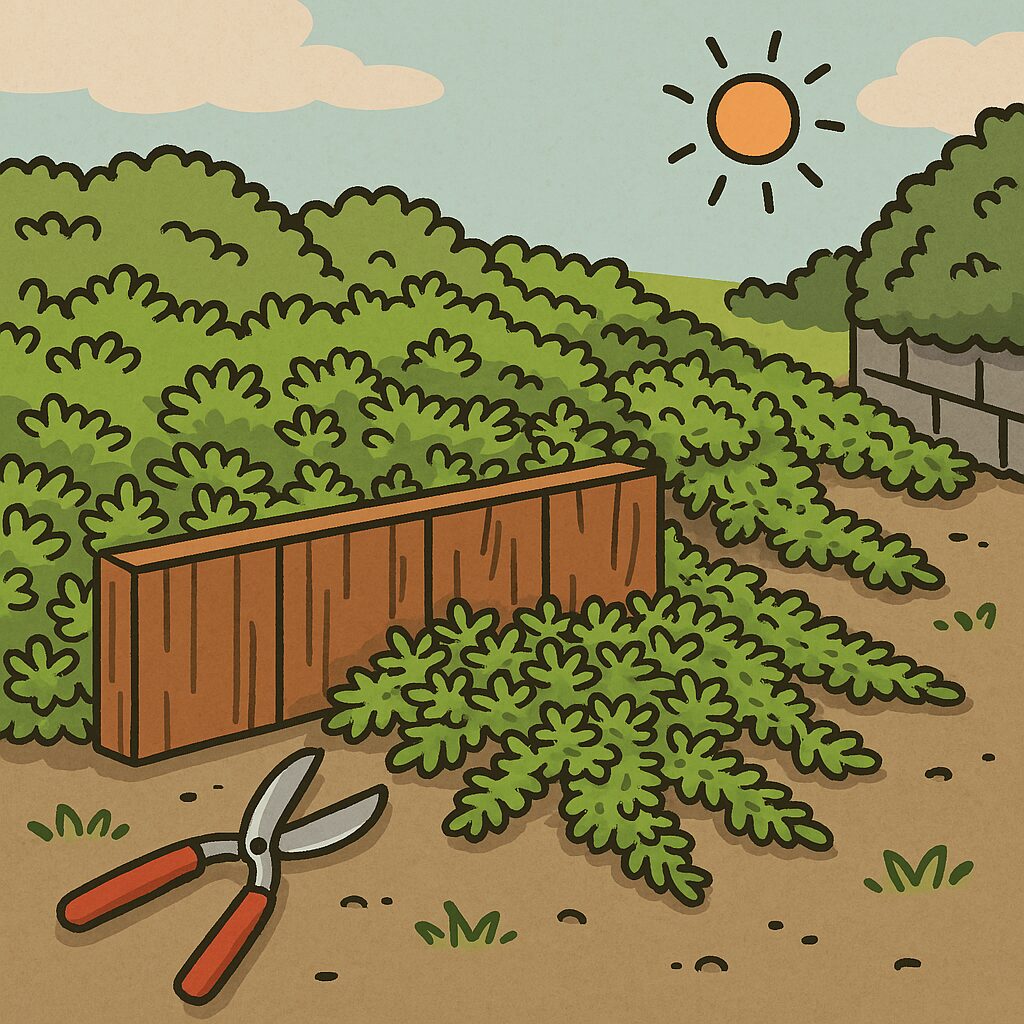

このような事態を防ぐには、植える範囲を物理的に区切ることが有効です。例えば、レンガやブロック、木材で囲いをつくることで、セダムの勢いを抑えることができます。また、定期的に間引きや剪定を行うことで、風通しを保ち、病気や害虫の発生を予防することができます。

さらに、蒸れやすい環境ではセダムが弱りやすくなるため、日当たりと排水性の良い場所を選ぶことも大切です。特に梅雨の時期は過湿に注意が必要で、こまめな観察と管理が求められます。

グランドカバーとしての魅力を活かすためには、ただ植えるだけではなく、広がりすぎないようコントロールする意識が重要です。

増えすぎた場合の対処方法

セダムが想定以上に増えてしまった場合、放置すると他の植物の生育を妨げたり、庭全体の景観を乱す恐れがあります。早めの対処がポイントです。

セダムが想定以上に増えてしまった場合、放置すると他の植物の生育を妨げたり、庭全体の景観を乱す恐れがあります。早めの対処がポイントです。

まず、基本的な方法は手作業による抜き取りです。セダムは根が浅く、株自体は小さいため一見簡単に思えますが、広範囲にわたると時間と労力がかかります。このとき、表面の土ごと削ぎ取るようにすると、茎や葉の断片が残りにくく、再発を防ぎやすくなります。

一方で、物理的な作業が難しいほど広がっている場合は、液体タイプの除草剤を活用する方法もあります。噴霧器やジョウロを使って散布し、全体に均一に行き渡らせることがコツです。ただし、除草剤は周囲の植物にも影響を与える可能性があるため、使用場所と天候を慎重に選ぶ必要があります。

さらに、予防策として、植栽範囲をブロックやレンガで囲っておくと、今後の広がりを物理的に制限できます。いずれの方法でも、処分する際は残骸を庭に放置しないことが重要です。わずかな葉や茎が再び根を出すことがあるからです。

植えて良かったと言われる条件とは

セダムが「植えて良かった」と評価されるには、いくつかの条件が揃っている必要があります。見た目の美しさと管理の手軽さを両立させるには、環境と目的をよく考えることが大切です。

まず、日当たりと排水性の良い場所に植えると、セダムは持ち前の色鮮やかさと元気な葉姿を保ちやすくなります。特に斑入りや紅葉する品種は、光をよく浴びることで色合いがより鮮やかになります。

また、管理のしやすいスペースに限定して植えることも効果的です。鉢やプランター、囲いのある花壇など、増えすぎを抑えられる環境であれば、手間が少なく楽しめます。加えて、他の植物と接しないように配置することで、通気性や病気のリスクを抑えることができます。

このような工夫を施した場合、「手がかからず、見た目も良い」「寄せ植えのアクセントにぴったり」といった前向きな感想を持たれることが多いです。つまり、環境と用途に合った使い方ができれば、セダムは非常に魅力的な植物として評価されます。

セダムを安全に育てる管理のコツ

セダムをトラブルなく育てるには、日々のちょっとした管理が重要です。特別な技術が求められるわけではありませんが、特性を理解し、ポイントを押さえた育て方が求められます。

最も基本的なのは、日当たりと風通しの良い環境に置くことです。セダムは日光を好み、風通しが悪いと蒸れて弱りやすくなります。庭に地植えする場合も、木陰やジメジメした場所は避けるようにしましょう。

水やりについても注意が必要です。セダムは乾燥に強い多肉植物で、頻繁に水を与えると根腐れを起こしてしまうことがあります。土がしっかり乾いてから水を与えるというルールを守ると、過湿によるトラブルを防げます。

さらに、年に1~2回の剪定も重要です。放っておくと伸びすぎて見た目が乱れたり、通気性が悪くなるため、春と秋の生育期に高さを調整するように剪定すると、健康で美しい状態を保てます。

最後に、鉢植えの場合は1~2年ごとの植え替えも忘れずに。根詰まりが起こると生育が鈍るため、定期的に新しい用土でリフレッシュすることが、長く楽しむためのポイントになります。

セダムに向いているおすすめの植え方

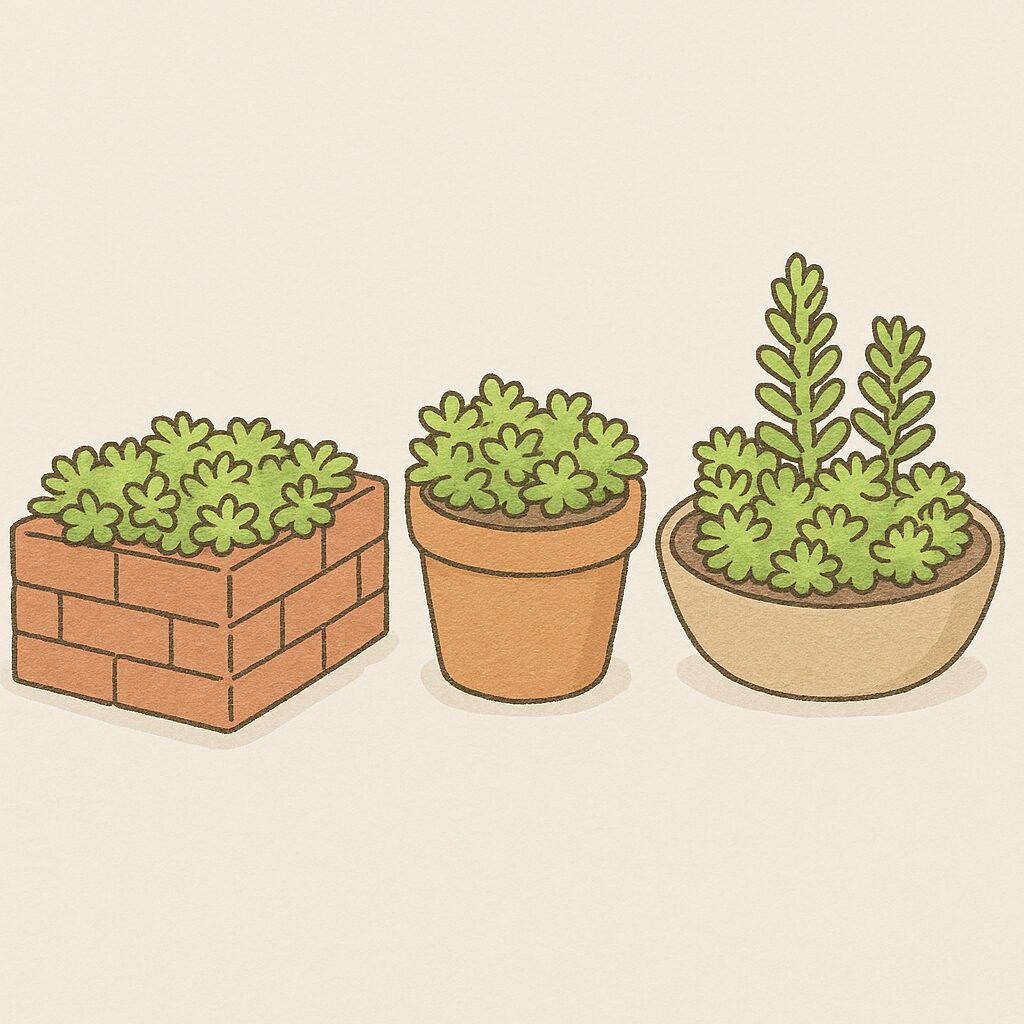

セダムを安全かつ美しく育てるには、植え方にも工夫が必要です。見た目の魅力を活かしつつ、繁殖のリスクを抑える方法として「囲いのある花壇」や「鉢植え」「寄せ植え」が特に適しています。

セダムを安全かつ美しく育てるには、植え方にも工夫が必要です。見た目の魅力を活かしつつ、繁殖のリスクを抑える方法として「囲いのある花壇」や「鉢植え」「寄せ植え」が特に適しています。

まず、鉢植えにすることで広がりを物理的に制限できます。小型のプランターや浅めの鉢はセダムの根の浅さとも相性が良く、手軽に管理しやすい点も魅力です。また、鉢のデザインや素材によって、おしゃれな雰囲気も演出できます。

次に、寄せ植えは見た目のバリエーションを楽しめるだけでなく、コンパクトなスペースでも複数の品種を楽しむことができます。中央に背の高い品種を配置し、周囲に低く広がるタイプを組み合わせることで立体感が生まれ、バランスの取れた仕上がりになります。

一方で地植えをする場合は、必ずブロックやレンガなどで囲いを作りましょう。これにより、セダムが無制限に広がるのを防げます。特に隣家との境界や、他の植物のすぐそばに植えるのは避けるべきです。

このように、環境や管理のしやすさに応じた植え方を選ぶことで、セダムの魅力を最大限に引き出すことができます。

適切な品種選びでトラブルを防ぐ

セダムを上手に育てるには、最初の品種選びが非常に重要です。セダムには何十種類もあり、性質が大きく異なるため、用途に応じた品種を選ぶことでトラブルを防ぐことができます。

特に避けた方がよいのは、繁殖力が非常に強い品種です。たとえば、「パリダム」「ポスティム」「ミルキーウェイ」「オカタイトゴメ」などは、少しの葉や茎でも根を出して増えてしまうため、広がりやすく管理が難しくなります。

このような品種は、グランドカバーとして使用する場合でも範囲をしっかり区切ることが必要です。逆に、増殖を抑えたい人には、やや生育スピードが穏やかな品種や、匍匐性の少ない種類を選ぶのが向いています。

また、耐寒性にも注意が必要です。寒冷地では冬に枯れてしまう品種もあるため、住んでいる地域の気候に合ったセダムを選ぶようにしましょう。

品種選びを丁寧に行えば、「思ったより増えて困った」「枯れてしまった」といったトラブルは大幅に減らせます。購入時にはラベルの説明をよく確認し、不安があれば園芸店のスタッフに相談するのも良い方法です。

セダム 植えてはいけないとされる具体的な理由まとめ

地植えにすると想定以上に広がり手に負えなくなる

葉や茎が落ちるだけで簡単に根付き増殖する

繁殖が早く他の植物のスペースを奪ってしまう

株元を覆って風通しを悪くし病害虫の原因になる

洋種は霜に弱く寒冷地では枯れるリスクがある

管理しにくい場所に植えると除去が困難になる

排水の悪い土地では根腐れを起こしやすい

品種によっては異常に繁殖力が強く扱いが難しい

グランドカバーとして使うには対策が必須

他の植物と混植すると生育を阻害する可能性がある