コガネムシは、光沢のある体とずんぐりとした見た目から一見かわいらしい昆虫に見えるかもしれませんが、実は植物にとっては非常に厄介な害虫です。「コガネムシ 何食べる」と検索してたどり着いた方の多くは、庭や家庭菜園での植物被害に悩んでいることでしょう。

コガネムシは、光沢のある体とずんぐりとした見た目から一見かわいらしい昆虫に見えるかもしれませんが、実は植物にとっては非常に厄介な害虫です。「コガネムシ 何食べる」と検索してたどり着いた方の多くは、庭や家庭菜園での植物被害に悩んでいることでしょう。

この記事では、コガネムシの成虫とコガネムシ幼虫が何を食べるのかを詳しく解説します。葉や根を食べる生態や、それによって引き起こされる被害の実例に加え、大量発生の原因や寿命、そして効果的な対策方法まで幅広く紹介していきます。

また、カナブンとコガネムシの違い幼虫の見分け方や、見つけた際の幼虫の殺し方についてもわかりやすく説明します。さらに、駆除オルトランなどの薬剤の使い方や注意点もあわせて解説しますので、植物を守るための実践的な知識が得られる内容となっています。

コガネムシの被害に困っている方はもちろん、予防や対策をしっかり行いたい方にも役立つ情報をまとめています。

ポイント

成虫と幼虫が食べるものの違い

被害を受けやすい植物の種類

コガネムシ幼虫の対策や駆除方法

大量発生の原因と予防のポイント

コガネムシ 何食べる?成虫と幼虫の違い

成虫は葉を食べる害虫

コガネムシの成虫は、さまざまな植物の葉を食べてしまう典型的な食葉性の害虫です。植物の美しい姿を損なうだけでなく、葉の表面を広く食い荒らすため、生育に大きな影響を与えることがあります。

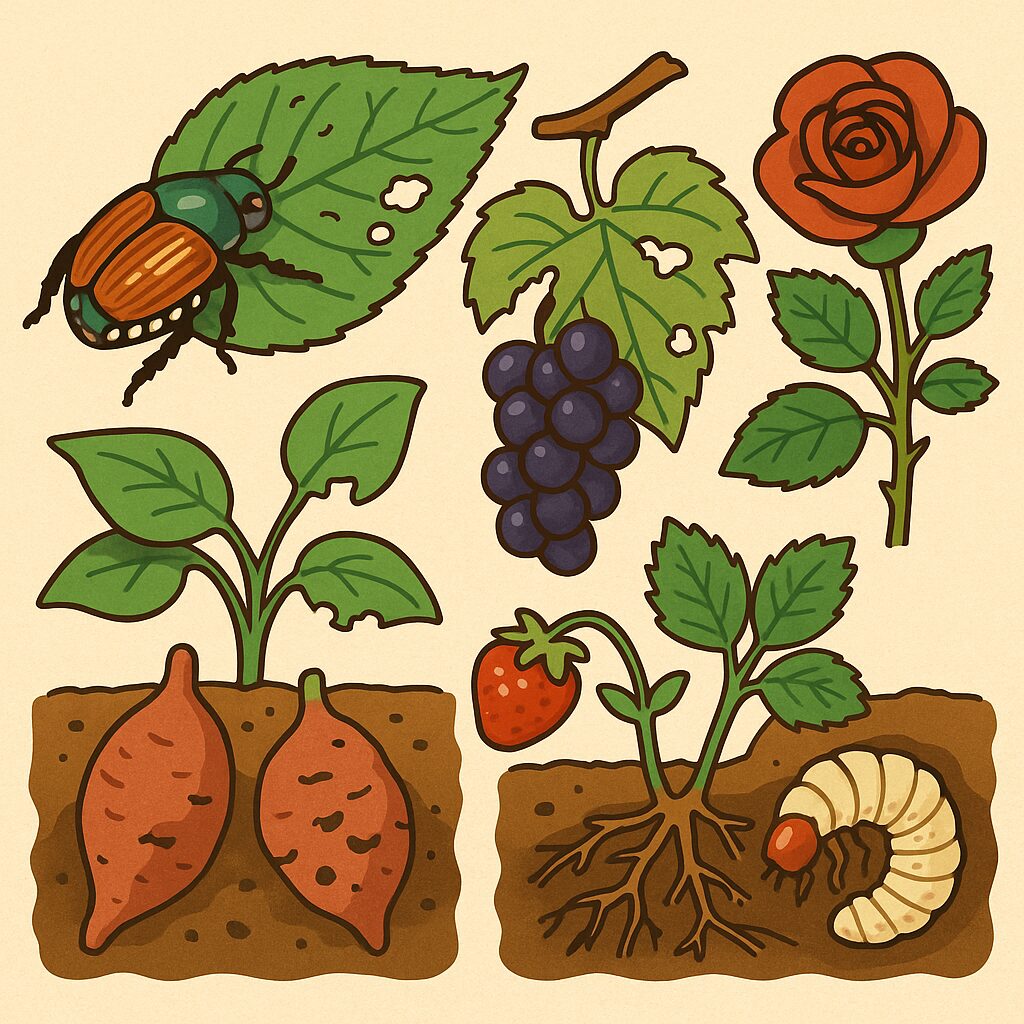

主に夏から初秋にかけて活動が活発になり、特にブドウやバラ、柿、栗、ナシなど、庭木や果樹の葉を好んで食べます。葉の柔らかい部分を中心に食べていき、最終的には葉脈だけが残る「レース状」になることも珍しくありません。

被害が進むと、葉が十分に光合成できなくなり、植物自体が弱って枯れてしまう可能性も出てきます。さらに、コガネムシの成虫は飛来して被害を広げるため、数匹程度であっても油断は禁物です。

なお、成虫は人に直接害を与えることはありませんが、発見次第、早めに取り除くことが植物の健康を守る第一歩です。

幼虫は根を好んで食べる

コガネムシの幼虫は、土の中で植物の根をかじって成長します。見た目はカブトムシの幼虫によく似ており、発見しづらいのが厄介な点です。

コガネムシの幼虫は、土の中で植物の根をかじって成長します。見た目はカブトムシの幼虫によく似ており、発見しづらいのが厄介な点です。

植物の根を食べられると、水分や養分の吸収が妨げられ、葉や茎がしおれてくる、株がぐらつくといった異常が現れます。これは特に鉢植えやプランターなどの限られた土壌環境で顕著です。

さらに深刻なのは、幼虫が1匹ではなく複数生息している場合です。複数の幼虫による根の食害が進行すると、植物は回復できずに枯死するおそれがあります。

対策としては、植え替え時に土の中をしっかり確認すること、幼虫を見つけたら手で除去する、または浸透移行性の殺虫剤を用いると効果的です。幼虫の存在に早く気づくことが、被害の拡大を防ぐポイントとなります。

特に被害が多い植物とは

コガネムシが好んで食べる植物には、いくつかの共通点があります。これらの植物は成虫にも幼虫にも狙われやすく、被害が目立つ傾向にあります。

コガネムシが好んで食べる植物には、いくつかの共通点があります。これらの植物は成虫にも幼虫にも狙われやすく、被害が目立つ傾向にあります。

成虫が特に好むのは、サクラ、ケヤキ、クヌギ、シイノキといった広葉樹の葉や、ブドウ、柿、栗、バラ、大豆などです。これらの植物の葉は柔らかく、香りや栄養も豊富なため、成虫にとっては格好のエサになります。

一方、幼虫が好む植物は、サツマイモ、イチゴ、ダイズなどの根がしっかりと張った作物が中心です。根が太くて栄養価が高い植物ほど、幼虫にとっては絶好の餌場となります。

特にガーデニングや家庭菜園でこれらの植物を育てている場合は、要注意です。土の中と地上の両方から被害を受けることになり、見た目の変化に気づく頃にはダメージが進行していることも少なくありません。

これを防ぐためにも、植え付け時から予防策を講じておくことが重要です。たとえば、マルチシートを敷く、不織布で覆う、定期的に葉や根の状態を確認するといった方法が有効です。

コガネムシの寿命と活動時期

コガネムシは、1年から2年ほどの寿命を持つ昆虫で、成虫と幼虫では生活する環境や活動時期が異なります。特に成虫の活動時期と寿命の短さは、対策を講じるうえでの重要なポイントです。

成虫は春の終わりから夏にかけて、地上で活発に動き回り、葉を食べたり交尾・産卵を行います。成虫の寿命は冬を越すことができないため、およそ数ヶ月から1年未満で終わることが一般的です。

一方、幼虫は土の中で成長し、植物の根を食べながら1年から場合によっては2年をかけて成虫になります。寒冷地では成虫になるまでに時間がかかることもあり、地域によって若干の差が出ます。

また、種類によって活動期間にも違いがあり、たとえばマメコガネという種類は5月から10月までと比較的長期間活動します。このような生態を踏まえ、成虫の発生が始まる前に予防策を準備しておくと、被害を抑えることができます。

コガネムシ幼虫が与える被害

コガネムシの幼虫は、土の中に潜んで植物の根を食害することで、非常に深刻な被害をもたらします。地上からは見えにくいため、気づいたときには植物の状態がすでに悪化しているケースが少なくありません。

根を食べられた植物は、水分や栄養の吸収が妨げられ、葉がしおれたり、成長が止まったりします。鉢植えの植物では、株がぐらついたり、根がスカスカになることもあります。これは幼虫が根の周囲の土を掘り進めてしまうため、根が固定されず不安定になるためです。

また、被害が進行すると植物はやがて枯れてしまう可能性も高くなります。特に野菜や花など、根の健康が直接生育に関わる植物では、収穫や開花に大きな影響が出ます。

加えて、1つの鉢や花壇に複数の幼虫がいると被害は加速度的に拡大します。このため、植え付け時や植え替え時には、土の状態をよく観察し、異常があればすぐに対応することが求められます。

コガネムシ 何食べる?被害と対策を徹底解説

幼虫の殺し方と対策方法

コガネムシの幼虫を効果的に駆除するには、物理的な除去と薬剤の活用を組み合わせることが大切です。放置しておくと植物の根が食べられ続け、結果として枯れてしまうリスクが高まります。

まず、幼虫が目に見える場合は、手で取り除くのが最も確実です。特に鉢植えやプランターの場合は、土を掘り返して直接駆除することができます。加えて、バケツに水を張って鉢ごと沈めると、幼虫が浮かび上がるため、見つけやすくなります。

薬剤を使う場合は、浸透移行性のある「オルトランDX粒剤」や「ダイアジノン」などが有効です。これらは根から吸収されて植物全体に広がるため、土中の幼虫にも効果が期待できます。ただし、使用する際は製品のラベルをよく読み、植物の種類や時期に応じた適切な量を守ることが重要です。

さらに、植え替え時には古い土を使い回さず、必要に応じて土壌の熱消毒や交換を行うと、再発のリスクを下げられます。予防としては、春(5月)や秋(9月)など、幼虫の活動が活発になる時期に薬剤を使用しておくと安心です。

駆除オルトランの効果と使い方

オルトランは、コガネムシの幼虫やその他の害虫に対して有効な浸透移行性殺虫剤です。土にまくだけで植物全体に成分が行き渡り、見えない土中の害虫にも効果を発揮します。

オルトランにはいくつかの種類がありますが、特に「オルトランDX粒剤」はコガネムシの幼虫にも効果が高いとされています。DXタイプには、アセフェートに加えてクロチアニジンが含まれており、根を食べる害虫への対策として非常に優れています。

使い方は簡単で、植物の株元や鉢の土の表面に均等に撒き、水をたっぷり与えることで薬剤が浸透します。使用時期は、幼虫が発生し始める春(5月)や秋(9月)が効果的です。とくに植え替え時や被害が疑われるときには、早めの使用をおすすめします。

ただし、注意点もあります。例えば、樹高が1メートル以上ある植物には十分な効果が得られにくいこと、また農薬としての扱いになるため、ラベルの使用説明を守ることが必要です。植物の種類や使用量を誤ると、効果が薄れたり植物が弱る原因にもなりかねません。

コガネムシの大量発生の原因とは

コガネムシが大量に発生する背景には、土壌環境や周辺の管理状態が大きく関係しています。特に、有機物が多く含まれた未熟な土壌は、幼虫の格好の生育環境となり、個体数が急増する要因になります。

コガネムシが大量に発生する背景には、土壌環境や周辺の管理状態が大きく関係しています。特に、有機物が多く含まれた未熟な土壌は、幼虫の格好の生育環境となり、個体数が急増する要因になります。

未熟な堆肥や腐葉土がそのまま混ざった土は、コガネムシの幼虫にとって非常に栄養豊富な環境です。そのような土壌では、1回の産卵で多くの幼虫が育ちやすく、結果として大発生につながることがあります。

さらに、雑草の放置も大きなリスクです。コガネムシは広食性のため、周囲に雑草があると、それを産卵場所として利用して繁殖することがあります。特に除草が不十分な花壇や畑では発生率が高まります。

もう一つの要因が土壌の硬さです。ある程度固められた土壌では、幼虫が活動しにくいため発生が抑えられる傾向にありますが、柔らかくふかふかした土は幼虫が動きやすく、好まれやすい環境です。

こうした要素が重なると、気づいたときには地中に多数の幼虫が潜んでいるという事態にもなりかねません。堆肥の熟成や雑草管理、土壌改良を行うことで、発生リスクを減らすことができます。

カナブンとコガネムシの違い:幼虫

カナブンの幼虫とコガネムシの幼虫は、見た目がよく似ているため区別が難しいですが、食べるものや生息環境に違いがあります。この違いを理解することで、誤って駆除してしまうリスクを避けることができます。

カナブンの幼虫は、主に腐葉土や落ち葉などをエサにしており、森林や山間部の腐植土の多い場所でよく見られます。人家の庭や鉢植えに現れることは少なく、植物の根を食害することも基本的にありません。

一方、コガネムシの幼虫は植物の根を主食とするため、家庭菜園や花壇、鉢植えなどで見つかることが多いです。特に、サツマイモやイチゴ、ダイズなどの根に被害を与えるため、農作物の健康に直接的な影響を与えます。

見た目で見分けるのは難しいものの、発見された場所や周囲の環境を手がかりに判断することが可能です。例えば、ベランダや庭で植物の元気がなくなってきた場合、その土の中にいるのはコガネムシの幼虫である可能性が高いです。

このように、被害の有無と生息場所の情報をもとに、それぞれの幼虫を適切に見分けることが、適切な駆除や保護につながります。

コガネムシは食べることもできる?

コガネムシは一般的には害虫として知られていますが、実は一部の地域や文化では食用として扱われることもあります。昆虫食が注目される中で、コガネムシもその選択肢の一つとして取り上げられています。

食用にされる背景には、栄養価の高さが関係しています。コガネムシはタンパク質や脂質、ビタミン、ミネラルなどを含んでおり、低コストで持続可能なタンパク源として評価されることもあります。調理法としては、素揚げにしたり炒めてスパイスを加えるなど、パリパリとした食感を楽しむ方法が一般的です。

しかし、すべてのコガネムシが食用に適しているわけではありません。野生の個体には農薬や毒素を含んでいる可能性があるため、衛生面には十分な注意が必要です。特に甲殻類アレルギーのある方は、キチン質を含む外殻がアレルギー反応を引き起こすおそれがあるため、避けるべきです。

こうした点をふまえると、コガネムシを安全に食べるには、食用として飼育・管理された個体を選ぶこと、しっかり加熱処理を行うことが欠かせません。市販されている昆虫食製品を利用するのも一つの方法です。

食用としての注意点と文化

コガネムシを食用として考える際には、安全性と文化的背景の理解が不可欠です。古くから昆虫を食べる文化がある国々では、コガネムシを含む様々な昆虫が貴重な栄養源として扱われてきました。

例えばアジアの一部地域では、コガネムシを含む昆虫を乾燥させたり炒ったりして日常的に食べる文化が存在します。また、近年では「昆虫食専門店」なども登場しており、コガネムシを使ったスナックや調味料などの商品も見られるようになりました。

ただし、食文化として根づいていない国や地域では抵抗感が強いのも現実です。また、野生採取したコガネムシをそのまま食べるのはリスクが伴うため、あくまで「食用」として安全管理されたものを選ぶことが大前提となります。

さらに、調理時には加熱処理が必須です。高温でしっかり火を通すことで、寄生虫や細菌などのリスクを下げることができます。これらの注意点を守ることで、安心してコガネムシを食べることが可能になります。

このように、昆虫食としてのコガネムシには栄養的な魅力もありますが、衛生面やアレルギーへの配慮も忘れてはなりません。文化的背景と現代の衛生基準の両方を理解した上で取り入れることが重要です。

コガネムシが何食べるかを知って対策するための要点まとめ

成虫は主にブドウやバラ、柿などの葉を好んで食べる

幼虫はサツマイモやイチゴなどの根をかじって成長する

成虫は夏に活発に活動し、冬を越せずに死ぬ

幼虫は1~2年土中で過ごし、根を食害し続ける

葉を食べられると光合成ができず植物が弱る

根の被害は見えにくく、気づくと植物が枯れていることもある

被害が多い植物は広葉樹や根の太い作物に集中する

オルトランなどの薬剤で幼虫の駆除が可能

大量発生は未熟な堆肥や放置された雑草が原因になりやすい

一部地域では食用としても利用され、調理と衛生管理が重要